Articoli simili a Cerchio di Pierpaolo e Jacobello Dalle Masegne (Venezia, fine XIV secolo)

Vuoi altre immagini o video?

Richiedi altre immagini o video al venditore

1 di 6

Cerchio di Pierpaolo e Jacobello Dalle Masegne (Venezia, fine XIV secolo)

65.000 €IVA inclusa

Informazioni sull’articolo

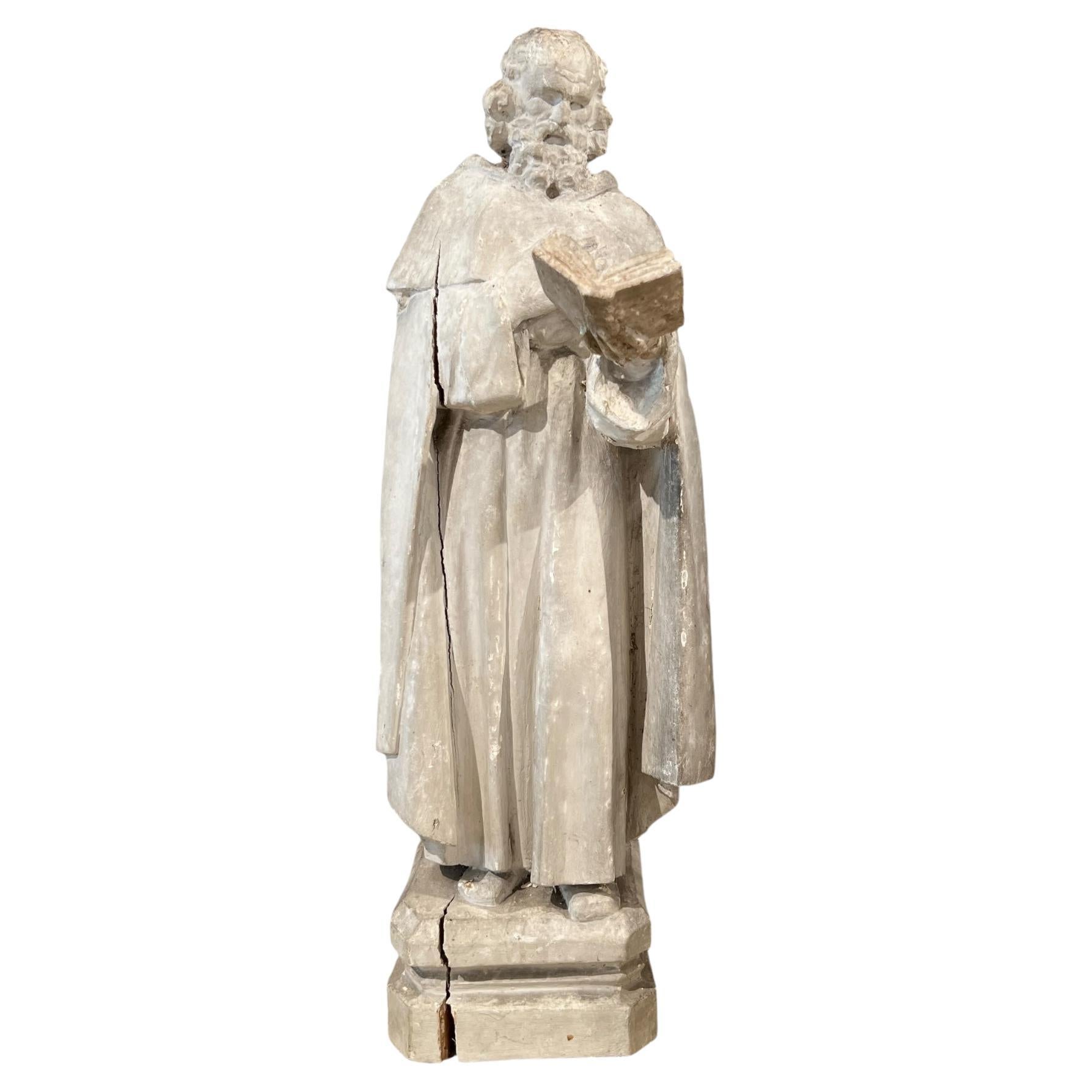

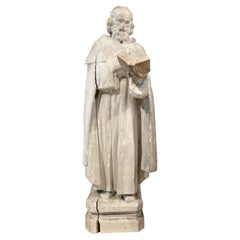

Cerchio di Pierpaolo e Jacobello Dalle Masegne (Venezia, fine XIV secolo)

San Bartolomeo

alto rilievo 'en applique'

marmo bianco

52 x 30 x 14 cm

Provenienza :

Collection'S nel Sud della Francia dal 197O

Probabilmente Collezione " estense ", precedente Collection'S, XVIII secolo

L'imponente figura maschile, caratterizzata da una lunga barba e dalla stempiatura, tiene nella mano sinistra un elaborato libro di vangeli rilegato. La mano destra, a cui manca soprattutto la punta dell'indice, è orientata verticalmente come se stesse afferrando un oggetto, probabilmente un coltello metallico. Sebbene sia ipotizzabile che il santo possa aver impugnato una foglia di palma, attributo universale dei martiri, o addirittura una spada, comunemente associata a San Paolo, la forma dell'impugnatura suggerisce il contrario. In particolare, l'elsa e la guardia di una spada richiederebbero un orientamento diverso. Allo stesso modo, la penna, simbolo di Saint Johns, può essere scartata per il modo in cui viene tenuta tradizionalmente. Inoltre, le barbe di Paul e di John Beards sono solitamente raffigurate con le estremità appuntite.

A scopo comparativo, vale la pena citare il polittico marmoreo di San Francesco a Bologna, realizzato dai fratelli Dalle Masegne a partire dal 1388. In quest'opera, la figura a tre quarti di San Bartolomeo tiene un libro chiuso nella mano sinistra e afferra un lungo coltello metallico nella mano destra in modo simile. Un altro confronto pertinente può essere fatto con la statua in marmo a figura intera dell'apostolo nell'iconostasi del presbiterio di San Marco a Venezia, completata dagli stessi artisti nel 1394. Anche in questo caso, l'apostolo è ritratto con gli stessi doppi attributi, anche se con una presa meno salda sul coltello.

Date le variazioni delle caratteristiche fisiche e degli attributi associati a Bartolomeo nell'iconografia occidentale, come testimoniano le già citate sculture dei fratelli Dalle Masegne a Bologna e Venezia, è ragionevole concludere che la figura rappresenta probabilmente San Bartolomeo.

La testa della scultura è intricata, mentre il resto del corpo è dettagliato solo nella parte anteriore. Il retro è in gran parte levigato, con la calce integrata nell'area superiore, ad eccezione della parte inferiore che è cesellata in modo irregolare. Un moderno gancio in ferro, fissato con materiale cementizio, è incastonato in una cavità appositamente praticata al centro della schiena della scultura. Inoltre, la corona calva della testa conserva un frammento di spillo o gancio di ferro, fissato in modo simile.

Il drappeggio ripiegato della toga vicino alla parte inferiore rivela un'evidente fessura. È probabile che questo sia una conseguenza della lavorazione grossolana della parte inferiore della schiena, forse dovuta a una caduta. Tuttavia, il contorno arrotondato del panneggio inferiore suggerisce che la scultura era sempre stata concepita come una figura tronca, che rappresentava solo i tre quarti superiori del corpo. Anche la superficie levigata del retro sembra essere in gran parte originale, il che indica che la scultura era stata inizialmente concepita come un altorilievo destinato a sporgere da uno sfondo. Questo sfondo è stato probabilmente attaccato alla scultura con uno spillo. Il design dell'altorilievo come entità distinta dallo sfondo ne ha facilitato il distacco e la decontestualizzazione.

Il concetto di scultura a tre quarti tagliata sopra le ginocchia era assente nell'arte greco-romana, che offriva prevalentemente busti nei ritratti classici e mezze figure con braccia per la ritrattistica plebea e provinciale. Giovanni Pisano è riconosciuto per essere stato il pioniere dell'estensione della metà inferiore delle figure della Madonna con Bambino (spesso chiamata "Madonna del Colloquio") e dei Profeti. Queste innovative sculture, realizzate negli anni '70 del Novecento per un portale della Cattedrale e per l'anello esterno del Battistero di Pisa, sono oggi conservate nel museo della Cattedrale. L'ampliamento mirava a conferire alle sculture esterne un maggiore dinamismo, migliorando la loro visibilità se viste dal basso. Questo approccio inventivo è stato successivamente ripreso nei polittici di maestri dell'inizio del XIV secolo come Giotto, Duccio e Simone Martini. In queste opere, le mezze figure della Madonna con Bambino e dei Santi appaiono leggermente allungate rispetto ai loro predecessori medio-bizantini, presentando occasionalmente una piccola sezione di abiti appena sotto la vita.

Lo stile originale di raffigurare figure con un taglio sopra le ginocchia fu ripreso nel 1320 da Pietro Lorenzetti. Questa tecnica è evidente nel suo polittico per la Chiesa di Santa Maria ad Arezzo, dove è impiegata sia nella Madonna e nel Bambino che nelle figure di tre quarti dei Santi nei tre registri rimanenti. Successivamente, Tino di Camaino incorporò questo approccio nei trittici in marmo prodotti durante il suo periodo napoletano (1324-1336). Tra gli esempi c'è il pezzo che faceva parte della collezione Borletti, che raffigura la Madonna con il Bambino affiancata da Santa Caterina d'Alessandria e San Giovanni Battista. I volti di questi due santi sono attualmente conservati nella collezione del Monte dei Paschi di Siena - oggi Museo di San Donato - e nella collezione Salini del Castello di Gallico, vicino ad Asciano. Inoltre, sporadici esempi di questo stile si trovano nei pannelli della Badia della Cava de' Tirreni e nella collezione Loeser di Palazzo Vecchio a Firenze.

Nel Veneto, questa particolare tecnica di taglio delle figure al di sopra delle ginocchia fu utilizzata con parsimonia nel corso del XIV secolo. C'è una notevole influenza toscana, come si vede nei rilievi di San Luca e degli angeli sul sarcofago di San Luca in Santa Giustina a Padova, datato al 1316. Attribuisco quest'opera a uno scultore fiorentino non identificato.

A metà del XIV secolo, lo scultore Andriolo de' Santi e il pittore Paolo Veneziano furono influenzati dalle tendenze artistiche toscane dell'epoca, in particolare adottando una figura a tre quarti piuttosto che la convenzionale mezza figura. Questa scelta stilistica è evidente nei registri superiori di diversi polittici, come l'opera di Francesco Bissolo del 1357 per la chiesa di Sant'Antonio Abate a Venezia, oggi conservata alle Gallerie dell'Accademia. Il polittico è caratterizzato da coppie di santi nel registro superiore.

Nella parte inferiore del polittico di Bissolo, al centro, appare una scena di Annunciazione che riprende il tema del polittico di Lorenzetti nella Chiesa di Santa Maria. Questo stile a tre quarti fu ulteriormente diffuso da Lorenzo Veneziano, che lo introdusse a Bologna. Il suo polittico dell'Incoronazione della Vergine del 1368 si trovava originariamente nella chiesa agostiniana di San Giacomo. Oggi sopravvivono solo i pannelli raffiguranti i Santi Bartolomeo e Antonio Abate, che si trovano nella Pinacoteca della città. Come i loro predecessori, anche questi pannelli utilizzano il taglio a tre quarti, una caratteristica che si presume esista anche negli altri 14 pannelli perduti.

Vale la pena notare che questo polittico frammentato ispirò i fratelli Dalle Masegne nella creazione della loro pala d'altare in marmo (1388-1392) per l'altare principale della Chiesa di San Francesco a Bologna. Questa pala d'altare, a sua volta, trova il suo precursore tipologico in un polittico in marmo realizzato nel 1334 da Giovanni di Balduccio per la cappella papale della Rocca di Calliera. Dopo la sua collocazione iniziale, fu spostata sull'altare maggiore della chiesa bolognese di San Domenico. È interessante notare che le statuette superstiti dell'opera di Balduccio sono figure intere, che si discostano dallo stile a tre quarti. Come allievo di Giovanni Pisano, di Balduccio aderì prevalentemente al taglio inferiore in opere specifiche, come le sue Virtù del 1332 scolpite per l'antico tabernacolo di Orsanmichele, oggi incorporate negli archi dell'ex loggia del mercato di Firenze.

Nel panorama scultoreo veneziano della fine del XIV secolo, la famiglia Dalle Masegne fu pioniera del taglio a tre quarti, una tecnica che si affermò tra i suoi contemporanei e successori. Questo taglio distintivo apparve nelle loro opere dalla fine del XIV all'inizio del XV secolo.

Inoltre, gli scultori veneziani dell'epoca mostrarono un marcato interesse per la tecnica dell'appliqué, che era già ben consolidata nella tessitura, nell'oreficeria e nell'intaglio del legno, ma relativamente poco diffusa nella scultura in pietra. In particolare, questa tecnica fu impiegata in epoca gotica da scultori italiani come quelli del circolo Dalle Masegne. Essi realizzarono delle mezze figure separate, a volte allungate, di Virtù, Profeti e Santi, che venivano poi affisse all'interno di quatrefogli con degli spilli sulle facciate dei sarcofagi appesi dei monumenti sepolcrali veneziani.

L'evoluzione del design dei sarcofagi con quatrefogli può essere notata in due esempi specifici. La prima è la tomba di Bartolomeo da Porto, scomparso nel 1404; questa tomba si trova a San Lorenzo a Vicenza ed è stata modellata su quella di Pileo da Prata a Padova. In particolare, presenta dei quadrifogli concavi. Il secondo esempio è la tomba di Francesco Zabarella, morto nel 1417 e sepolto nella Cattedrale di Padova. La sua tomba si distingue per l'uso di quadrifogli piatti. Queste innovazioni nel design differiscono in modo significativo dalla tomba di Michele Morosini, morto nel 1382. La tomba di Morosini, situata nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, non incorpora i quatrefogli. I busti delle Virtù erano invece esposti su mensole foliate sporgenti. Questi busti sono oggi distribuiti in diverse collezioni: due si trovano al Bode Museum di Berlino, due fanno parte della Collezione Liechtenstein di Vaduz e uno è conservato nella Collezione Mozzi-Bardini di Firenze.

Invece, la tecnica in questione è stata utilizzata in una serie di tombe significative. Tra queste vi è la tomba di Jacopo Cavalli, datata 1394, che si trova nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia; presenta il Tetramorfo e le Virtù raffigurate in ovali ed è attribuita a Paolo di Jacobello Dalle Masegne. Inoltre, la tomba di Pileo da Prata, deceduto nel 1399 e sepolto nella Cattedrale di Padova, presenta santi in profili di tre quarti incastonati in quadrifogli; è attribuita ai fratelli Dalle Masegne.

Altri esempi sono la tomba ormai frammentata di Margherita Gonzaga, morta nel 1399 e inizialmente sepolta in San Francesco a Mantova. Questa tomba presenta Profeti in quadrifoglio ed è opera di Pierpaolo Dalle Masegne. In particolare, nel 1400, Pierpaolo si occupò del progetto inizialmente assegnato a Jacobello; il monumento è attualmente conservato presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

La tomba di Paola Bianca Malatesta, scomparsa nel 1398, si trova nel portico di San Francesco a Fano. Il suo stile è simile a quello della tomba di Margherita Gonzaga. Scolpita tra il 1413 e il 1415 dal veneziano Filippo di Domenico, presenta dei santi all'interno di trifore. Infine, la tomba di Filippo Correr, morto nel 1416, si trova a San Pietro di Castello a Venezia e presenta anch'essa delle Virtù all'interno di quadrifogli.

Nel sottoinsieme di sculture più tarde, sono state registrate le misure di altezza delle Virtù irregolari che adornano la tomba Morsini - che variano da 38,5 a 40 cm - e delle Virtù presenti sulla tomba di Margherita Gonzaga, che misurano tra 41 e 43 cm. Date queste dimensioni, sembra plausibile che la scultura di San Bartolomeo, che misura 52 cm, possa aver avuto origine da un ambiente artistico simile. Tuttavia, questa supposizione richiederebbe la considerazione di un sarcofago insolitamente grande. All'interno dello stesso quadro contestuale, esiste una coppia di Apostoli ad alto rilievo eseguiti nella stessa prospettiva a tre quarti. Uno, che misura 50 cm, può essere definitivamente identificato come Saint Johns l'Evangelista, mentre l'altro, di 52 cm, è probabilmente San Marco. Queste sculture sono conservate nei magazzini del Kunsthistorisches Museum di Vienna e fanno parte della Collezione Estense. Questa collezione è stata curata a Venezia e nel Veneto dal marchese Tommaso Obizzi alla fine del XVIII secolo.

La datazione di Leo Planiscig di queste opere al 1300 circa è un errore di interpretazione fondamentale. Il suo ragionamento si basa su generiche somiglianze stilistiche con la tradizione iconografica, tra cui i Profeti del XIII secolo che si trovano nelle ante dei portali minori della facciata occidentale della Basilica di San Marco a Venezia e i busti di Profeti e Santi sulla porta di bronzo, firmati da Maestro Bertuccio e datati al 1300. Al contrario, le sculture in questione manifestano chiari attributi stilistici che le collocano nella Venezia del tardo XIV secolo, con particolari collegamenti alla famiglia Dalle Masegne.

La scultura in esame fa parte di una collezione privata francese dal 1965 circa, anno in cui è stata sottoposta a una valutazione anonima da parte di un esperto. La valutazione iniziale attribuiva l'opera a un discepolo lombardo di Giovanni di Balduccio, attivo nella seconda metà del XIV secolo. Tuttavia, un esame completo che comprende confronti iconografici, tipologici e tecnici, compresa la relazione con i due Apostoli che si trovano a Vienna, suggerisce un'origine veneziana della fine del XIV secolo o una scuola veneziana dell'inizio del XV secolo. Questo è legato in particolare alla famiglia di artigiani Dalle Masegne. Nonostante queste affiliazioni, la rigida composizione frontale della scultura e il severo realismo del viso tradiscono una forte influenza da parte di Andriolo de' Santi, una figura di spicco di una

generazione precedente di scalpellini veneziani. Lo stesso I Santi fu influenzato non solo dalle tradizioni scultoree di Campo e Verona, ma anche dalle correnti artistiche senesi, come ha notato la mia allieva Anna Sparrella.

Le influenze artistiche che hanno plasmato la figura di San Bartolomeo hanno una notevole somiglianza con gli Apostoli presenti sugli stipiti del portale di San Lorenzo a Vicenza. Questo portale è una collaborazione documentata tra Andriolo e il suo team dal 1342 al 1344. Allo stesso modo, sono degne di nota le mezze figure di apostoli scolpite da Andriolo e dai suoi collaboratori nel 1350-51 per i rilievi sopra i sarcofagi di Ubertino e Jacopo da Carrara. Questi rilievi, originariamente situati nella chiesa di Sant'Agostino a Padova, ormai distrutta, sono stati trasferiti nella Chiesa degli Eremitani.

Queste opere sembrano aver informato le successive sculture di Profeti e Santi ospitate sotto le arcate del Museo Regionale di Capodistria. Questi ultimi pezzi potrebbero essere associati al paravento della Cattedrale di San Nazario e sono probabilmente datati alla sua riconsacrazione nel 1377.

All'interno di questo ambiente artistico, è plausibile che il creatore del San Bartolomeo e i due Apostoli conservato a Vienna sia stato inizialmente influenzato da Andriolo prima di collaborare con i fratelli Dalle Masegne. Tra i confronti degni di nota con le opere dei fratelli Masegne ci sono tre lastre provenienti dalla facciata di un sarcofago, raffiguranti San Francesco, la Madonna con Bambino e Sant'Antonio Abate, conservate al Kunsthistorisches Museum di Vienna. In questo stesso museo, altre due lastre raffigurano i Santi Peter e Paul e altre due lastre raffigurano Santi di tre quarti all'interno di compassi lobati, provenienti dalla distrutta chiesa lagunare di Sant'Andrea della Certosa.

Mentre il tipo fisico del santo barbuto si allinea agli eleganti apostoli dell'altare marmoreo di San Francesco a Bologna, realizzato tra il 1388-92, e all'iconostasi centrale della Basilica di San Marco a Venezia del 1394, un parallelo più immediato può essere tracciato tra il nostro San Bartolomeo e il severo San Domenico del portale di San Domenico a Pesaro. Quest'ultimo è datato al 1395 ed è attribuito a un membro della bottega Dalle Masegne.

Wolfgang Wolters ha paragonato in modo convincente quest'opera d'arte alla figura di San Domenico, attribuita allo stesso Jacobello Dalle Masegne, che compare nel monumento funerario del Doge Antonio Venier, morto nel 1400. Il monumento stesso risale al 1403. Questo confronto illumina una situazione apparentemente paradossale, in cui l'influenza di una bottega sembra precedere la creazione del prototipo del maestro stesso. Tuttavia, questo paradosso può essere riconciliato proponendo che gli schizzi preliminari dei maestri artisti, i fratelli Dalle Masegne, avevano già iniziato a circolare.

Sebbene le influenze dell'arcaismo evidenti nella prima formazione dello scultore suggeriscano una data di origine alla fine del XIV secolo, alcuni potrebbero sostenere un'attribuzione all'inizio del XV secolo sulla base dei tempi del corpus di Masegne. Ritengo che l'opera in discussione appartenga più probabilmente al primo periodo.

Questo contesto è fondamentale, soprattutto se si considera il turbolento periodo tra il 12 maggio 1797, quando il Gran Consiglio di Venezia sciolse la Repubblica in seguito all'invasione francese, e il 17 ottobre 1797, quando Napoleone trasferì il controllo di Venezia all'Austria con il Trattato di Campoformio. Durante questi mesi tumultuosi, il governo provvisorio giacobino non solo sradicò i leoni di San Marco, simbolo dell'ormai defunta repubblica aristocratica, ma commise anche atti di vandalismo contro le opere d'arte. Questi pezzi presi di mira furono percepiti come manifestazioni della disprezzata egemonia esercitata dalla nobiltà e dal clero, rispecchiando gli atti iconoclasti che si erano verificati in Francia nel 1793.

Questo fenomeno provocò una diffusa profanazione dei monumenti sepolcrali, in particolare di quelli abbelliti con simboli araldici nobiliari. Ciò è avvenuto anche nei casi in cui i monumenti avevano già subito danni in precedenza. I conoscitori allineati con gli ideali illuministi, così come i nostalgici dell'Ancien Régime, adottarono misure per preservare i frammenti di questi monumenti storici. Tra questi sforzi spicca l'assemblaggio di manufatti in pietra da parte di Tommaso Obizzi nella sua villa del Catajo vicino a Monselice, raccolti nel 1803. Questi pezzi sono ora conservati nelle collezioni "Estense" del Kunsthistorisches Museum di Vienna.

Due sculture di apostoli, insieme a una rappresentazione di San Bartolomeo, erano tra i pezzi trasferiti a Vienna. Si ritiene che facessero parte di un grande sarcofago, potenzialmente accompagnato da un'altra coppia di Apostoli che ora sono andati perduti o dispersi. Date le loro notevoli dimensioni e l'eccezionale maestria, è probabile che queste sculture superstiti provengano da un monumento di notevole importanza. Un tale monumento sarebbe stato presumibilmente situato a Venezia o in una delle principali città della terraferma veneziana.

La collezione del marchese Tommaso Obizzi (1750-1803), un tempo ospitata nel Castello di Catayo a Battaglia Terme, ha una storia affascinante. Tommaso degli Obizzi lasciò in eredità la sua preziosa collezione a Ercole III d'Este, l'ultimo duca di Modena. Alla sua morte, per via ereditaria, la collezione passò agli Augusta di Modena e Reggio. Tuttavia, nel 1859, una parte consistente di essa prese una nuova strada: le sculture trovarono casa a Vienna, mentre i dipinti fecero tappa a Praga. La dispersione di questa collezione si è poi estesa a diverse istituzioni rinomate, tra cui le Gallerie Estense di Modena, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, la Hofburg di Vienna e la Galleria Nazionale di Praga.

Infatti, già nel 1816, poco prima della morte di Obizzi, alcuni dipinti furono trasferiti a Modena per arricchire i tesori dei duchi estensi. Tra il 1859 e il 1861, durante il regno del Duca Francesco V (1819-1875), una parte della collezione fu trasferita a Vienna, nel Palazzo di Modena, che oggi ospita il Ministero degli Interni. Questa decisione fu probabilmente presa poco dopo la Battaglia di Magenta del giugno 1859, quando il Ducato d'Este si sentì sotto l'occupazione di Vittorio Emanuel II. L'ultimo duca di Modena morì a Vienna nel 1875, scegliendo come erede il cugino Francesco-Ferdinando. Nel 1895, il nuovo duca prese l'iniziativa di trasferire la collezione di Obizzi, ancora conservata, da Catayo al suo castello di Konopiste. L'elenco completo delle opere è conservato con cura presso il Museo e Armeria Arciducali.

- Dimensioni:Altezza: 52 cm (20,48 in)Larghezza: 30 cm (11,82 in)Profondità: 14 cm (5,52 in)

- Stile:Gotico (Del periodo)

- Materiali e tecniche:

- Luogo di origine:

- Periodo:

- Data di produzione:14° secolo

- Condizioni:Usura compatibile con l’età e l’utilizzo.

- Località del venditore:Bruxelles, BE

- Numero di riferimento:1stDibs: LU6666244127932

Informazioni sul venditore

5,0

Venditore professionale selezionato

Ogni venditore supera rigorosi standard di autenticità e affidabilità

Venditore 1stDibs dal 2022

15 vendite su 1stDibs

Tempo di risposta standard: 2 ore

- SpedizioneRecupero del preventivo…Spedizione da: Bruxelles, Belgio

- Politica di reso

Alcune parti di questa pagina sono state tradotte automaticamente. 1stDibs non può garantire che le traduzioni siano corrette. L’inglese è la lingua predefinita del sito.

Garanzia di autenticità

Nell’improbabile caso in cui si verifichi un problema con l’autenticità di un articolo, contattaci entro un anno per ottenere un rimborso completo. DettagliGaranzia di rimborso

Se il tuo articolo non corrisponde alla descrizione, è danneggiato durante il trasporto o non arriva, contattaci entro 7 giorni per un rimborso completo. DettagliAnnullamento entro 24 ore

Hai un periodo di tolleranza di 24 ore per annullare il tuo acquisto, senza necessità di fornire spiegazioni.Venditori professionali selezionati

I nostri venditori di livello internazionale devono aderire a rigorosi standard di servizio e qualità, garantendo l’integrità delle inserzioni.Garanzia miglior prezzo

Se scopri che un venditore ha pubblicato altrove lo stesso articolo a un prezzo più basso, applicheremo lo stesso prezzo.Consegna globale affidabile

La nostra rete di vettori leader del settore offre opzioni di spedizione specializzate in tutto il mondo, inclusa la consegna personalizzata.Altro da questo venditore

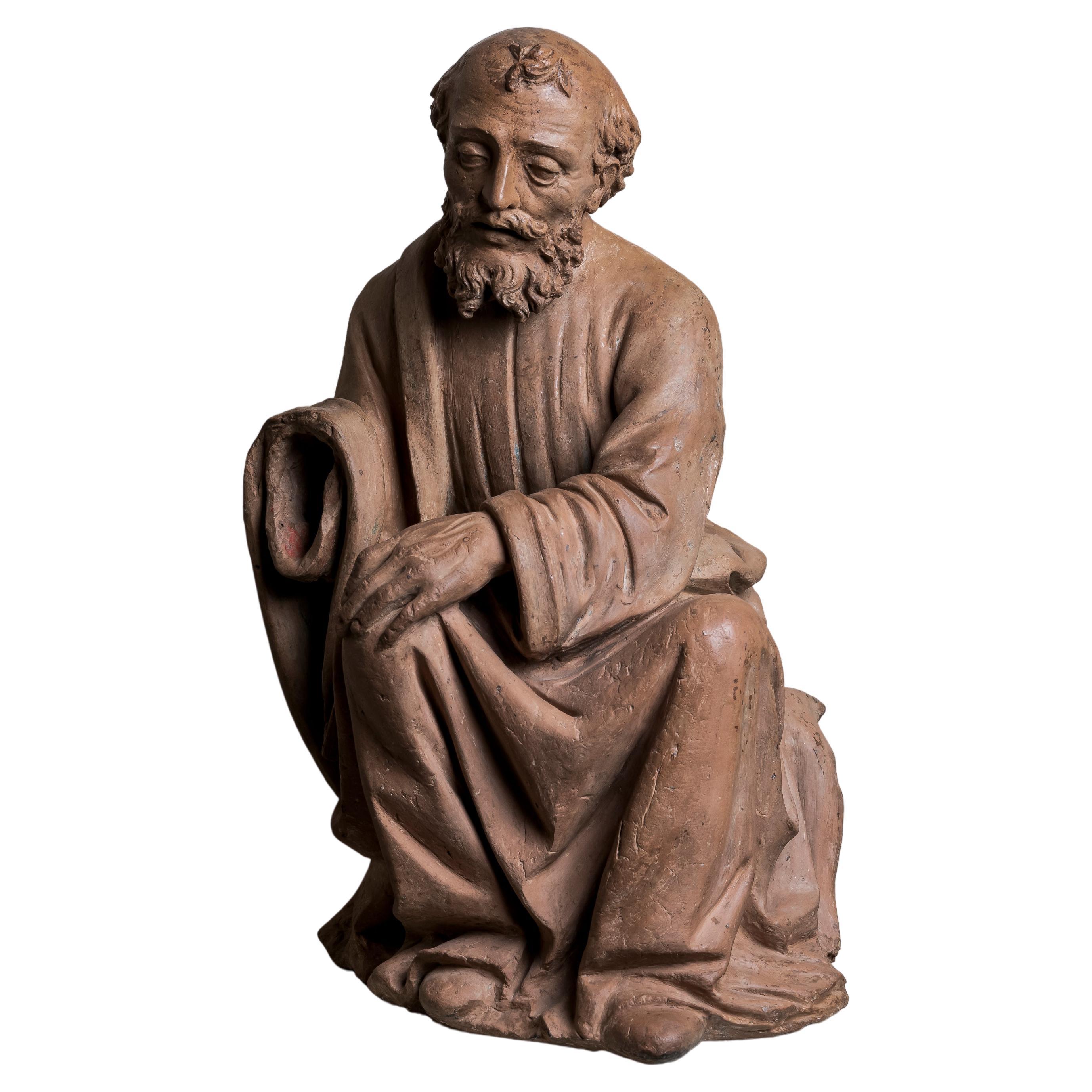

Mostra tuttoFra Mattia Della Robbia, San Giuseppe, Toscana, 1505-1510 circa

Di Della Robbia

Fra Mattia Della Robbia (Firenze 1468-1534)

San Giuseppe

Terracotta

Toscana, intorno al 1505-1510

55 x 40 x 30 cm

Marco della Robbia il Giovane (6 aprile 1468 a Firenze - 1...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, XVI secolo, Italiano, Rinascimento, Sculture fi...

Materiali

Terracotta

Cercle di Romano Alberti, Pagina, 1530-1540 circa

Cercle di Romano Alberti, detto Il Nero da Sansepolcro ( San Sepolcro, 1521-1568 )

Pagina

Tecnica mista: anima in legno, cartapesta, stucco, policromia e doratura

Italia, 1530-1...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, XVI secolo, Italiano, Rinascimento, Sculture fi...

Materiali

Stucco, Legno, Carta

10.400 € Prezzo promozionale

35% in meno

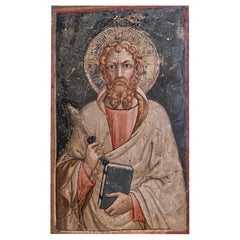

Cerchio di Pietro Cavallini - San Bartolomeo - Affresco del XIV secolo

Circolo di Pietro Cavallini (Roma, 1250-1330)u2028

San Bartolomeou2028

Affresco trasferito su tela

Umbria, XIV secolou202866.5 x 40 cm

Provenienza:

Collezione di Raymond Van Marle (...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, Fino al XV secolo, Italiano, Medievale, Dipinti

Materiali

Tela, Intonaco

Cristo - Umbria, seconda metà del XV secolo

Cristou2028

Umbria, Orvieto?u2028

Seconda metà del XV secolou2028

77 x 16.5 cm

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, Fino al XV secolo, Italiano, Rinascimento, Scul...

Materiali

Noce

Agnolo di Polo (Firenze 1470 - Arezzo 1528) - San Nicola da Tolentino

Agnolo di Polo (Firenze 1470 - Arezzo 1528)

San Nicola da Tolentino

Intorno al 1510-1520

Terracotta dipinta e dorata

55,5 x 24 x 16,5 cm

San Nicola da Tolentino è rappresentato con ...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, XVI secolo, Italiano, Rinascimento, Sculture fi...

Materiali

Terracotta

12.800 € Prezzo promozionale

20% in meno

Seguaci di Jean de la Huerta, Jean de Blany ? - San Girolamo

Seguaci di Jean de la Huerta, Jean de Blany ?

San Girolamo

Pietra calcarea

Borgogna, seconda metà del XV secolo

60,5 cm

Rif. ALR : S00248050

Questa squisita scultura di San Girolam...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, Fino al XV secolo, Francese, Rinascimento, Scul...

Materiali

Calcare

Ti potrebbe interessare anche

San Antonio Abad, Spanish School del 15° secolo "1440-1501

San Antonio Abad, scuola castigliana del XV secolo (1440-1501)

Scultura in legno policromo, misure: 45 x 15 cm

buone condizioni vintage.

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, Fino al XV secolo, Spagnolo, Gotico, Sculture f...

Materiali

Legno

Statua in legno intagliato a mano italiana del XIX secolo

Una statua in legno intagliata a mano che raffigura un santo in tranquilla contemplazione che legge la Bibbia: ricca di dettagli devozionali e di patina invecchiata, incarna la river...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, XIX secolo, Italiano, Sculture figurative

Materiali

Legno

15th Century Carved Wood Depicting Saint James

The Saint depicted here is Saint James the Great.

James is the brother of St. John the Evangelist. Nothing is known of his activities after the Ascension. He was beheaded in 44 fol...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, Fino al XV secolo, Francese, Gotico, Sculture f...

Materiali

Quercia

Scultura italiana del XVII secolo raffigurante uno studioso

Originariamente dorato. come si nota alcune tracce di residui di doratura. Dalla collezione di Verna Harrah. Casinò Harra's.

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, Inizio XVII secolo, Italiano, Neoclassico, Scul...

Materiali

Legno

Sant'Ambrogio Scultura italiana del XVII secolo

Sant'Ambrogio

Scultura italiana

xVII secolo

in legno dipinto e dorato.

La figura è rappresentata in piedi mentre benedice con la mano.

Guasti e difetti.

Dimensioni. Altezza: ...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, Metà XVII secolo, Italiano, Gotico, Sculture fi...

Materiali

Legno

Scultura rinascimentale italiana del XVI secolo raffigurante un santo maschio

Figura italiana del XVI secolo intagliata e policromata di un santo o profeta di sesso maschile con una splendida presenza. Mostra un libro aperto nella mano destra con le fiamme ai ...

Categoria

Di antiquariato/d’epoca, XVI secolo, Italiano, Rinascimento, Articoli re...

Materiali

Legno