Objekte ähnlich wie Half-length-Porträt eines Mannes mit Bart - Ein Rembrandt aus dem 18. Jahrhundert

Möchten Sie mehr Bilder oder Videos?

Zusätzliche Bilder oder Videos von dem*der Anbieter*in anfordern

1 von 8

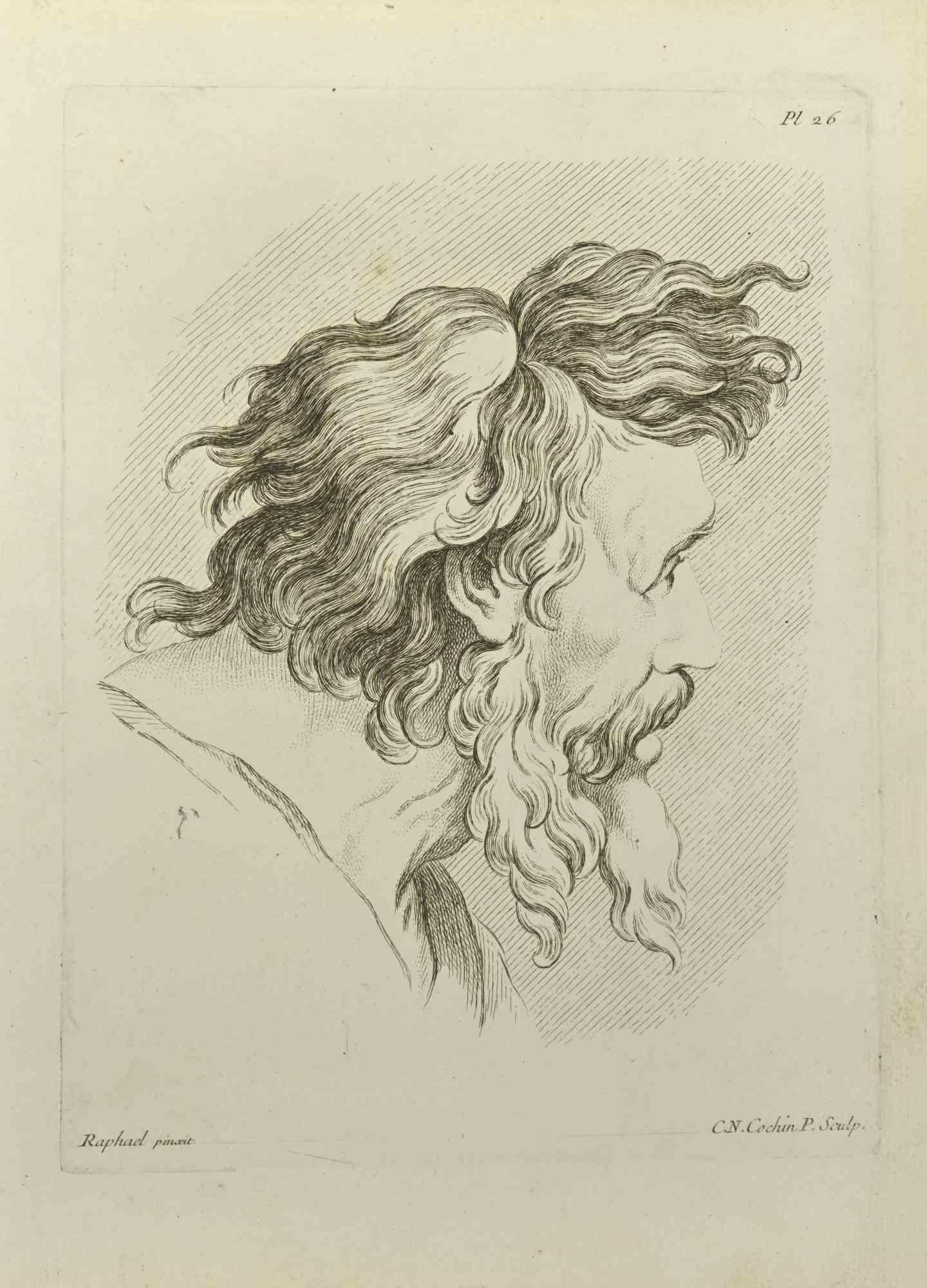

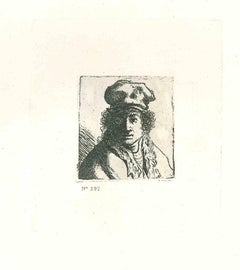

Johann Friedrich BauseHalf-length-Porträt eines Mannes mit Bart - Ein Rembrandt aus dem 18. Jahrhundert1782

1782

360 €Einschließlich MwSt.

450 €20 % Rabatt

Angaben zum Objekt

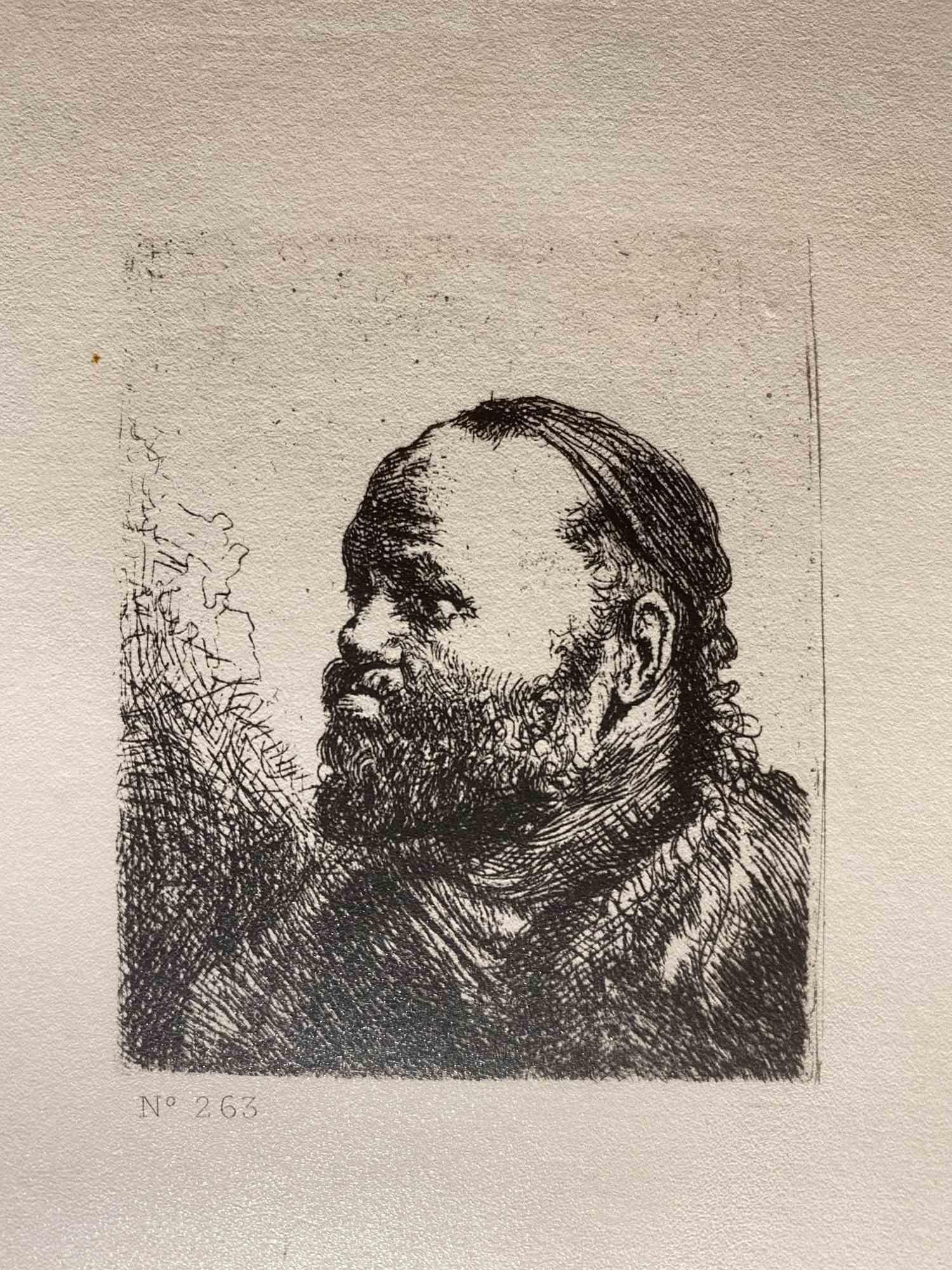

Johann Friedrich Bause (1738 Halle a. d. Saale - 1814 Weimar). Brustbild eines Mannes mit Bart und Mütze nach einer Zeichnung von Christian Wilhelm Ernst Dietrich. Radierung und Kupferstich, 20,4 x 16,7 cm (Plattengröße), 37,5 x 27,8 cm (Papiergröße), links unten bezeichnet "C. W. E. Dietrich del.", rechts unten signiert und datiert "J. F. Bause fec 1782".

Keil, Nr. 24. II. Brauner Tonwertdruck mit breiten Rändern. Plattenrand teilweise leicht gebräunt und im breiten Rand verstaubt.

- Ein Rembrandt des 18. Jahrhunderts -

Über das Kunstwerk

Der Dargestellte blickt in der Manier Rembrandts mit durchdringendem Blick auf den Betrachter und erhält trotz dieser Schärfe eine malerische Fluidität, die entscheidend zur reizvollen Ausstrahlung dieses Bildes beiträgt. Die erste Version des Drucks aus dem Jahr 1777 war eine reine Radierung. Bause beherrschte diese Technik ebenso wie die Gravur und konnte so feinste Licht- und Schattennuancen erzeugen, wie sie besonders in den von hinten beleuchteten Haarsträhnen auf der rechten Seite des Kopfes zu sehen sind. 1782, nach fünf Jahren, kehrte Bause zu dem Gemälde zurück, was für den vielbeschäftigten Künstler ungewöhnlich war, und so hat dieses Werk eine besondere Bedeutung für Bauses künstlerisches Selbstverständnis, zumal es keine Auftragsarbeit war. Im zweiten Versuch überarbeitete Bause die Platte mit einem Meißel, was zu einer präziseren Radierung und einer prägnanteren Darstellung führte, die in dem Blick gipfelte. Gleichzeitig aber wird die neu gewonnene Schärfe durch den nun verwendeten warmen Braunton stimmungsvoll aufgeladen, wozu auch die freien, fast völlig vom Motiv losgelösten Schraffuren beitragen, die das mit dem Stichel präzisierte Fell am Kragen überlagern.

Die vorgenommene Überarbeitung macht deutlich, dass die grafische Reproduktion - in diesem Fall einer Zeichnung von Dietrich - nicht als möglichst akribische Kopie konzipiert ist, was aufgrund des medialen Sprungs von der Zeichnung oder Ölmalerei zur Grafik auch gar nicht möglich ist, sondern als Neuschöpfung, die zugleich eine Interpretation des reproduzierten Werks darstellt. Die grafische Reproduktion ist also eine kreative Interpretationskunst, die hier zum künstlerischen Selbstverständnis von Bause zugespitzt wird. Georg Keil berichtet, dass Bause - wie der Porträtierte - schönes langes Haar hatte, das er jeden Tag frisiert hatte. Wie wahr diese Anekdote auch immer sein mag, ihr wahrer Kern liegt in der Tatsache, dass Bause sich hier als Künstler zeigt, der durch die Schablone der Zeichnung gebrochen wird, was durch die Tatsache verstärkt wird, dass Dietrichs Zeichnung sich auf die Selbstporträts bezieht, die so zentral für Rembrandts Werk sind.

"Als Porträtstecher gehört er [d.h. Bause] zu den hervorragendsten Meistern. [...] Die Freiheit und Sicherheit des Malers ist in seinen gestochenen Porträts ungeschmälert. Die Teile des Fleisches sind mit unendlicher Zartheit und Weichheit behandelt, und jede Substanz ist in ihrem Charakter getreu und wahrhaftig ausgedrückt".

Über den Künstler

Der früh verwaiste Johann Friedrich Bause bildete sich selbst zum Künstler aus und gehört damit neben Daniel Nikolaus Chodowiecki zu den großen Autodidakten des 18. Jahrhunderts. Zunächst stach Bause Buchdekorationen für Buchhändler in Halle, doch 1759 ging er für ein Jahr nach Augsburg, um bei Johann Jacob Haid die Schabtechnik zu studieren. In Augsburg freundete er sich mit dem etwa gleichaltrigen Anton Graff an, der Bause in Augsburg porträtierte. Später, während Bauses Zeit in Leipzig, blieb Graff bei Bause, der insgesamt 45 seiner Porträts stach, während Graff seinerseits Bause mehrmals porträtierte.

Von Augsburg nach Halle zurückgekehrt, begann Bause mit der Herstellung von Druckgrafiken, wobei er Zeichnungen von Georg Friedrich Wille, einem Pariser Künstler, den er sehr bewunderte, vorzog. Im Jahr 1766 widmete er Wille den Druck Die fleißige Hausfrau nach Gerard Dou (Keil, 35). Wille erkannte das Talent von Bause und nahm Kontakt mit ihm auf, was zu einer Korrespondenz führte, die bis zum Tod von Wille im Jahr 1808 andauerte.

1766 wurde Bause von Adam Friedrich Oeser als Lehrer für Kupferstich an die neu gegründete Leipziger Akademie der Künste berufen. In Leipzig ließ Bause in seinem Haus eine Druckmaschine installieren, um die Qualität der Stiche auf höchstem Niveau zu halten.

Im Jahr 1786 wurde Bause Ehrenmitglied der Preußischen Akademie und 1796 der Stockholmer Akademie. Im Jahr 1809, als sein Augenlicht nachließ, fertigte er seinen letzten Stich an, ein Porträt seines Schwiegersohns. Aufgrund der französischen Besatzung verließ er 1813 mit seiner Frau und seiner verwitweten Tochter die Stadt und zog nach Weimar, wo er bald darauf starb.

Das Werk des Künstlers, das Ende des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten war, wird allmählich wiederentdeckt, wie die jüngsten monografischen Ausstellungen in Leipzig und Luxemburg zeigen.

Ausgewählte Bibliographie

Georg Keil: Katalog des Kupferstichwerkes von Johann Friedrich Bause, Leipzig 1849.

Nicole Linke: Johann Friedrich Bause. Ein heute kaum bekannter hallescher Kupferstecher des 18. Jahrhunderts. In: Von Nutzen und Vergnügen. Aus dem Kupferstichkabinett der Universität Halle, hrsg. v. Ralf-Torsten Speler, Halle 1999.

Stephan Brakensiek (Hrsg.): Leipziger Allerlei - Johann Friedrich Bause (1738-1814) und der Porträtstich im 18. Jahrhundert, Trier 2014.

DEUTSCHE VERSION

Johann Friedrich Bause (1738 Halle a. d. Saale - 1814 Weimar). Brustbild eines Mannes mit Knebelbart und Mütze nach einer Zeichnung von Christian Wilhelm Ernst Dietrich. Radierung und Kupferstich, 20,4 x 16,7 cm (Plattenmaß), 37,5 x 27,8 cm (Papiermaß), links unten bezeichnet "C. W. E. Dietrich del.", rechts unten signiert und datiert "J. F. Bause fec 1782".

Keil, Nr. 24. II. Zustand in brauntonalem Abzug mit breitem Rand. Plattenkante teilweise leicht gebräunt und im breiten Rand angestaubt.

- Ein Rembrandt des 18. Jahrhunderts.

zum Kunstwerk

Die in rembrandtscher Manier dargestellte Person blickt den Betrachter durchdringend an und ist - trotz dieser Schärfe - doch in einem malerischen Fluidum gegeben, das entscheidend zur anziehenden Aura dieses Bildes beiträgt. Die aus dem Jahre 1777 datierende erste Version der Grafik war eine reine Radierung. Diese Technik beherrschte Bause ebenso virtuos wie den Kupferstich, so dass es ihm gelang, feinste Licht-Schatten-Nuancierungen zu erzeugen, wie sie insbesondere bei den auf der rechten Seite hinterleuchteten Strähnen der fülligen Haarpracht vor Augen stehen. Nach fünf Jahren wandte sich Bause 1782 erneut dem Bild zu, was für den vielbeschäftigten Künstler eine Besonderheit darstellt, weshalb diesem Werk für Bauses künstlerisches Selbstverständnis eine besondere Relevanz zukommt, zumal das Bild nicht als Auftragsarbeit entstanden ist. Im zweiten Anlauf überarbeitete Bause die Platte mit dem Grabstichel, was zu einer Präzisierung der Radierung führte, aus der die im Blick kulminierende Prägnanz der Darstellung resultiert. Zugleich wird die neu gewonnene Schärfe aber durch den nun verwendeten warmen Braunton erneut atmosphärisch aufgeladen, wozu auch die beinahe gänzlich vom dargestellten Gegenstand gelösten freien Schraffuren beitragen, die den mit dem Grabstickel präzisierten Mantel am Kragen überlagern.

Die erfolgte Überarbeitung verdeutlicht, dass die druckgrafische Reproduktion - in diesem Fall einer Zeichnung von Dietrich - nicht als möglichst akribische Kopie aufgefasst worden ist, was aufgrund des medialen Sprungs von der Zeichnung oder dem Ölbild in die Grafik auch gar nicht möglich ist, sondern als eine Neuschöpfung verstanden worden ist, die zugleich eine Interpretation des reproduzierten Werks darstellt. Die druckgrafische Reproduktion ist mithin eine schöpferische Kunst der Interpretation, die hier auf das künstlerische Selbstverständnis Bauses zugespitzt ist. Georg Keil berichtet, dass Bause - wie die dargestellte Person - schönes langes Haar gehabt hätte, das er jeden Tag frisieren zu lassen pflegte. Was an dieser Anekdote auch immer Wahres sein mag, liegt ihr wahrer Kern darin, dass sich Bause hier durch die Vorlage der Zeichnung gebrochen selbst als Künstler zeigt, was noch zusätzlich bestärkt wird, indem sich Dietrichs Zeichnung auf die in Rembrandts Oeuvre so zentralen Selbstbildnisse bezieht.

"Als Portraitstecher gehört er [d.i. Bause] zu den ausgezeichnetsten Meistern. [...] Die Freiheit und Sicherheit des Malers findet man ungeschmälert in seinen gestochenen Bildnissen wieder. Die Fleischpartien sind vortrefflich und mit unendlicher Zartheit und Weichheit behandelt, und jeder Stoff ist in seinem Charakter treu und wahr ausgedrückt."

Georg Keil

für Künstler

Der früh verwaiste Johann Friedrich Bause bildete sich im Selbststudium zum Künstler aus und gehört damit - wie Daniel Nikolaus Chodowiecki - zu den großen Autodidakten des 18. Jahrhunderts. Stach er zunächst Buchschmuck für Hallenser Buchhändler, ging Bause 1759 für ein Jahr nach Augsburg, um sich dort unter der Leitung von Johann Jacob Haid weiterzubilden und die Schabkunstmanier zu erlernen. In Augsburg schloss er mit dem etwa gleichaltrigen Anton Graff Freundschaft, der Bause in Augsburg porträtierte. Später, in Bauses Leipziger Zeit, logierte Graff bei Bause, der insgesamt 45 seiner Porträts stechen sollte, während Graff Bause seinerseits noch mehrfach porträtierte.

Von Augsburg zurück in Halle begann Bause Zeichnungen druckgrafisch umzusetzen, wobei er Zeichnungen des von ihm überaus geschätzten, in Paris ansässigen Georg Friedrich Wille bevorzugte. 1766 widmete er Wille das Blatt Die fleißige Hausfrau nach Gerard Dou (Keil, 35). Wille erkannte das Talent Bauses und trat mit ihm in Kontakt, woraus sich eine bis zu Willes Tod, im Jahre 1808, währende Brieffreundschaft entspann.

1766 wurde Bause von Adam Friedrich Oeser als Lehrer für Kupferstich an die neu gegründete Leipziger Zeichenakademie berufen. In Leipzig ließ sich Bause in seinem Haus eine Druckpresse installieren, um die Druckqualität der Stiche auf höchstem Niveau zu halten.

1786 wurde Bause Ehrenmitglied der preußischen Akademie, 1796 derjenigen von Stockholm. Mit nachlassendem Augenlicht fertigte er 1809 seinen letzten Stich, das Porträt seines Schwiegersohns, an. 1813 verließ er aufgrund der französischen Besatzung mit seiner Frau und seiner verwitweten Tochter die Stadt und übersiedelte nach Weimar, wo er bald darauf starb.

Das Oeuvre des im späten 19. Jahrhundert in Vergessenheit geratenen Künstler erfreut sich einer allmählichen Wiederentdeckung, wovon die jüngste in Leipzig und Luxemburg gezeigte monographische Ausstellung zeugt.

Auswahlbibliographie

Georg Keil: Katalog des Kupferstichwerkes von Johann Friedrich Bause, Leipzig 1849.

Nicole Linke: Johann Friedrich Bause. Ein heute kaum bekannter hallescher Kupferstecher des 18. Jahrhunderts. In: Von Nutzen und Vergnügen. Aus dem Kupferstichkabinett der Universität Halle, hrsg. v. Ralf-Torsten Speler, Halle 1999.

Stephan Brakensiek (Hrsg.): Leipziger Allerlei - Johann Friedrich Bause (1738-1814) und der Porträtstich im 18. Jahrhundert, Trier 2014.

Anbieterinformationen

5,0

Geprüfte*r Anbieter*in

Jede*r Anbieter*in erfüllt strenge Standards bezüglich Echtheit und Zuverlässigkeit

Gründungsjahr 2014

1stDibs-Anbieter*in seit 2023

21 Verkäufe auf 1stDibs

- VersandAngebot wird abgerufen …Versand von: Berlin, Deutschland

- Rückgabebedingungen

Einige Inhalte dieser Seite wurden automatisch übersetzt. Daher kann 1stDibs nicht die Richtigkeit der Übersetzungen garantieren. Englisch ist die Standardsprache dieser Website.

Authentizitätsgarantie

Im unwahrscheinlichen Fall eines Problems mit der Echtheit eines Objekts kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 1 Jahr für eine volle Rückerstattung. DetailsGeld-Zurück-Garantie

Wenn Ihr Objekt nicht der Beschreibung entspricht, beim Transport beschädigt wurde oder nicht ankommt, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen für eine vollständige Rückerstattung. DetailsStornierung innerhalb von 24 Stunden

Sie können Ihren Kauf jederzeit innerhalb von 24 Stunden stornieren, ohne jegliche Gründe dafür angeben zu müssen.Geprüfte Anbieter*innen

Unsere Anbieter*innen unterliegen strengen Dienstleistungs- und Qualitätsstandards, wodurch wir die Seriosität unserer Angebote gewährleisten können.Preisgarantie

Wenn Sie feststellen, dass ein*e Anbieter*in dasselbe Objekt anderswo zu einem niedrigeren Preis anbietet, werden wir den Preis entsprechend anpassen.Zuverlässige weltweite Lieferung

Unsere erstklassigen Versandunternehmen bieten spezielle Versandoptionen weltweit, einschließlich individueller Lieferung.Mehr von diesem*dieser Anbieter*in

Alle anzeigenDer Schauspieler Karl Seydelmann, wahrscheinlich als Max Piccolomini / - Theatrical Realism -

Theodor Hosemann (1807 Brandenburg - 1875 Berlin), Der Schauspieler Karl Seydelmann wahrscheinlich als Max Piccolomini, um 1840. Aquarell mit Bleistift, 20,5 cm (Höhe) x 14,7 cm (Breite), rechts unten mit Bleistift signiert "Hosemann.".

- Papier etwas nachgedunkelt, angestaubt und mit leichten Knicken, rückseitig Montagereste. Das Bild selbst in leuchtenden Farben und gutem Zustand.

- Theatralischer Realismus -

Die Zeichnung ist in der von Bruno Cassirer 1925 herausgegebenen Reihe "Kunst und Künstler" (Bd. XXIII, Nr. 2, S. 49) abgebildet, wo sie als Porträt des Schauspielers Karl Seydelmann identifiziert wird, der wahrscheinlich Max Piccolomini aus Friedrich Schillers "Wallenstein" spielt. Parallel zu Hosemanns realistischer Kunst hatte Seydelmann mit seinen ausdrucksstarken Darstellungen der realistischen Schauspielkunst in Deutschland zum Durchbruch verholfen. Von 1838 bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1843 war Seydelmann als Hofschauspieler in Berlin tätig.

Hosemann zeigt den Schauspieler, der Max Piccolomini darstellt, mit Sturmhaube und Rüstung. Im Kontrapost stehend, auf sein Schwert gestützt, erscheint Max Piccolomini als mächtige Figur, die mit sich selbst nicht im Reinen ist, sondern aufgrund einer schicksalhaften Entscheidung an ihrem Platz bleibt. Seine innere Zerrissenheit drückt sich in den gegensätzlichen Richtungen seines Blicks und seiner Hand aus und verdeutlicht die letztlich an ihn selbst gerichtete Frage: "Soll ich das wirklich tun? Das innere Dilemma wird besonders anschaulich dadurch, dass die Gesten nicht in barocker Theatralik ausufern, sondern in schlichter Alltäglichkeit gehalten sind. Hier zeigt sich der "neue Realismus", der Seydelmanns Stück mit Hosemanns Kunst verbindet. Die Meisterschaft von Hosemanns expressivem Realismus konzentriert sich in der "sprechenden" Physiognomie.

Über den Künstler

Theodor Hosemann arbeitete von 1819 bis zu seinem zwölften Lebensjahr in der "Lithografischen Anstalt Arnz & Winckelmann" in Düsseldorf. Von 1822 bis 1828 studierte er auch an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er ab 1826 Schüler von Wilhelm Schadow war. 1828 trennte sich Johann Christian Winckelmann von seinen Geschäftspartnern, den Brüdern Heinrich und Josef Arnz, und eröffnete in Berlin den Verlag "Winckelmann & Söhne", der sich auf Bilder- und Kinderbücher spezialisierte. Theodor Hosemann folgte Winckelmann als Illustrator des Verlags nach Berlin, wo er sich schnell einen Namen machte und ab 1830 auch für die "Bunten Hefte" von George Gropius arbeitete. Von 1834 bis 1852 arbeitete er mit dem scharfzüngigen Humoristen Adolf Glaßbrenner zusammen, der unter dem Namen Adolf Brennglas publizierte, und schuf Illustrationen für dessen Serien "Berlin, wie es ist und - trinkt", "Berliner Volksleben" und "Komischer Volkskalender". Von 1842 bis 1855 war Hosemann Mitglied...

Kategorie

1840er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Papier

General Wilhelm von Blume – Visionäre Retrospektive –

Bernhard Pankok (1872 Münster - 1943 Baierbrunn), General Wilhelm von Blume, 1915, Aquatintaradierung, 34 x 29,5 cm (Blattgröße), 26 x 22 cm (Plattengröße), links oben in der Platte ...

Kategorie

1910er, Realismus, Porträtdrucke

Materialien

Radierung

384 € Angebotspreis

20 % Rabatt

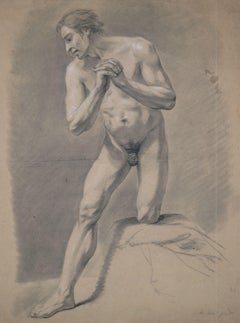

Männlicher Akt / - Das Drama des Akts -

Johann Heinrich Meil (1730 Gotha - 1820 Berlin), Männlicher Akt, 1807. Weiß gehöhte, gelegentlich gewischte Kohlezeichnung auf bräunlichem Papier, 51 cm x 39,5 cm, rechts unten signi...

Kategorie

Frühes 19. Jahrhundert, Rokoko, Aktzeichnungen und -aquarelle

Materialien

Papier

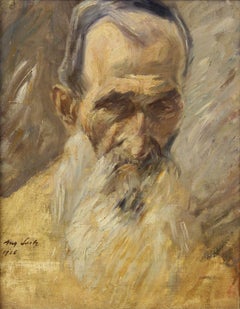

Half-length-Porträt eines älteren, gebürtigen Mannes – Melancholie eines Handwerkers –

Friedrich August Seitz (1902 Staffort - 1944 Belgrad). Brustbild eines älteren Mannes mit Bart. Öl auf Leinwand, 42 x 34 cm (sichtbarer Ausschnitt), 58 x 50 cm (Rahmen), signiert und...

Kategorie

1920er, Expressionismus, Figurative Gemälde

Materialien

Öl

1.440 € Angebotspreis

20 % Rabatt

Porträt eines Pharisäers im Halbformat - Im Schatten des Verrats -

Hermann Prell (1854 Leipzig - 1922 Dresden-Loschwitz). Porträt eines Pharisäers in halber Länge, 1885. Skizze für die rechte Figur des Gemäldes Judas Iskariot, 1886. Mit Deckweiß und...

Kategorie

1880er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Kreide

1.200 € Angebotspreis

20 % Rabatt

Der Schauspieler Karl Seydelmann als Soldat / - Die Ausdruckskraft einer einfachen Pose -

Theodor Hosemann (1807 Brandenburg - 1875 Berlin), Der Schauspieler Karl Seydelmann als Soldat, um 1840. Aquarell in Bleistift, 22 cm (Höhe) x 14,7 cm (Breite), rechts unten in Bleistift signiert "Th.[eodor] Hosemann. f.[ecit]".

- Papier etwas nachgedunkelt, angestaubt, mit leichten Knickspuren und Montageresten im oberen Rand. Das Bild selbst in leuchtenden Farben und gutem Zustand.

- Die Ausdruckskraft einer einfachen Pose -

Möglicherweise eine Figur aus Friedrich Schillers "Wallenstein" darstellend, blickt der Schauspieler Karl Seydelmann, bewaffnet mit Muskete und Schwert, in die Ferne. Der Körper ist frontal ausgerichtet, der linke Arm ruht an der Seite, was der Figur ein Gefühl der Macht verleiht, das durch die Waffen unterstrichen wird, und gleichzeitig die Entschlossenheit zum Ausdruck bringt, sich dem Feind zu stellen. Die hochgehaltene Muskete entspricht einem Fahnenmast, und die Bereitschaft zum Kampf scheint durch die gezeigte Haltung motiviert zu sein. Dazu passt auch das flammende "Signalrot", das die Haltung dramatisiert.

Die Ausdruckskraft der Darstellung speist sich aus einfachen, fast alltäglichen Gesten und offenbart den "neuen Realismus", der Seydelmanns Stück mit Hosemanns Kunst verbindet. Die Meisterschaft von Hosemanns expressivem Realismus konzentriert sich in der "sprechenden" Physiognomie.

Über den Künstler

Theodor Hosemann arbeitete von 1819 bis zu seinem zwölften Lebensjahr in der "Lithografischen Anstalt Arnz & Winckelmann" in Düsseldorf. Von 1822 bis 1828 studierte er auch an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er ab 1826 Schüler von Wilhelm Schadow war. 1828 trennte sich Johann Christian Winckelmann von seinen Geschäftspartnern, den Brüdern Heinrich und Josef Arnz, und eröffnete in Berlin den Verlag "Winckelmann & Söhne", der sich auf Bilder- und Kinderbücher spezialisierte. Theodor Hosemann folgte Winckelmann als Illustrator des Verlags nach Berlin, wo er sich schnell einen Namen machte und ab 1830 auch für die "Bunten Hefte" von George Gropius arbeitete. Von 1834 bis 1852 arbeitete er mit dem scharfzüngigen Humoristen Adolf Glaßbrenner zusammen, der unter dem Namen Adolf Brennglas publizierte, und schuf Illustrationen für dessen Serien "Berlin, wie es ist und - trinkt", "Berliner Volksleben" und "Komischer Volkskalender". Von 1842 bis 1855 war Hosemann Mitglied...

Kategorie

1840er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Papier

Das könnte Ihnen auch gefallen

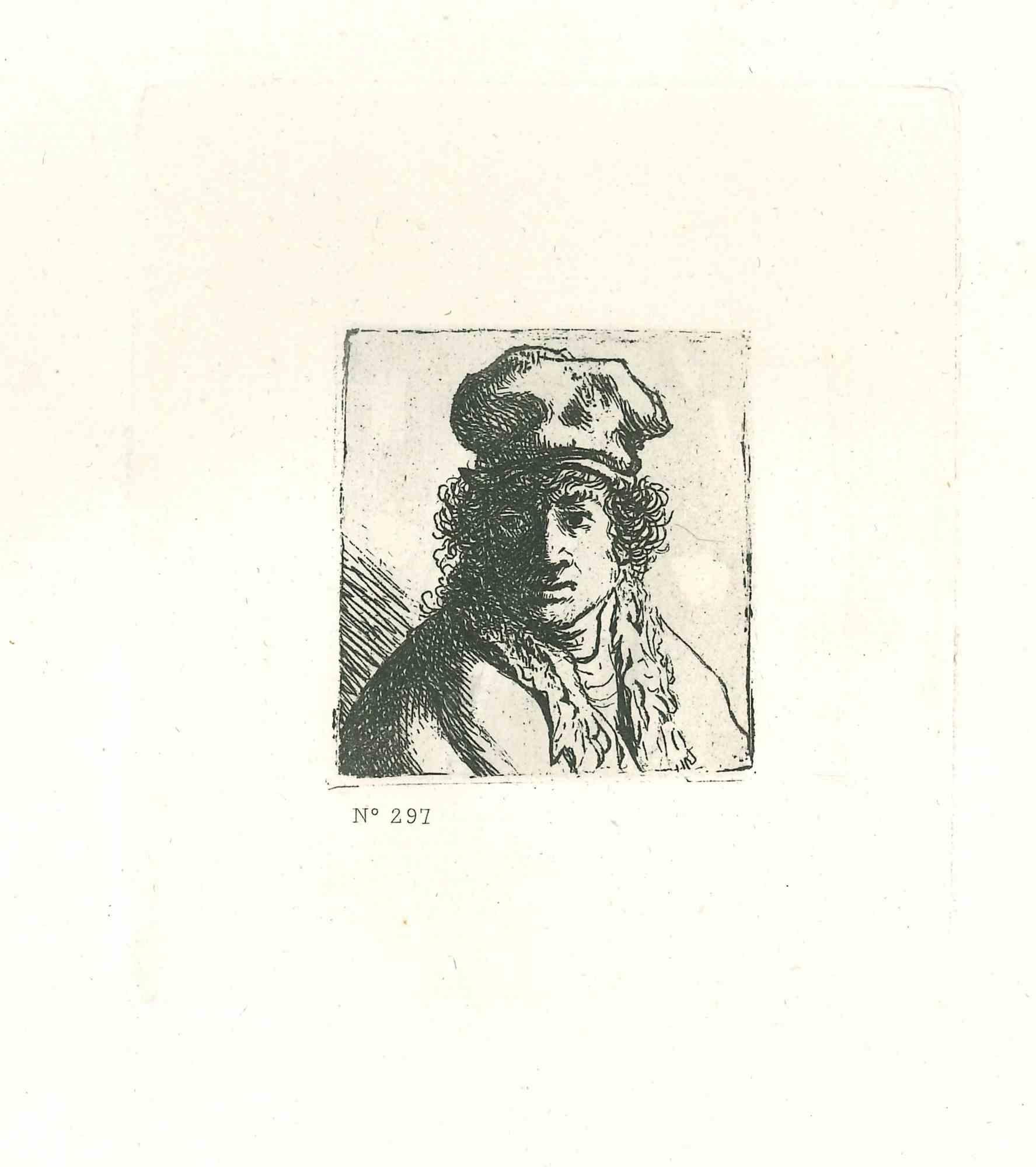

Porträt eines Mannes – Radierung nach Rembrandt – 19. Jahrhundert

Von Charles Amand Durand

Porträt eines Mannes ist eine Radierung auf elfenbeinfarbenem Papier nach einer Radierung von Rembrandt. Dieses wunderbare Kunstwerk gehört zu einer späten Ausgabe des 19. Jahrhunder...

Kategorie

19. Jahrhundert, Alte Meister, Figurative Drucke

Materialien

Gravur

Porträt - Radierung nach Rembrandt - 19. Jahrhundert

Von Charles Amand Durand

Portrait ist eine Radierung auf elfenbeinfarbenem Papier nach einer Radierung von Rembrandt. Dieses Kunstwerk gehört zu einer späten Ausgabe des 19. Jahrhunderts.

Gute Bedingungen....

Kategorie

19. Jahrhundert, Alte Meister, Figurative Drucke

Materialien

Gravur

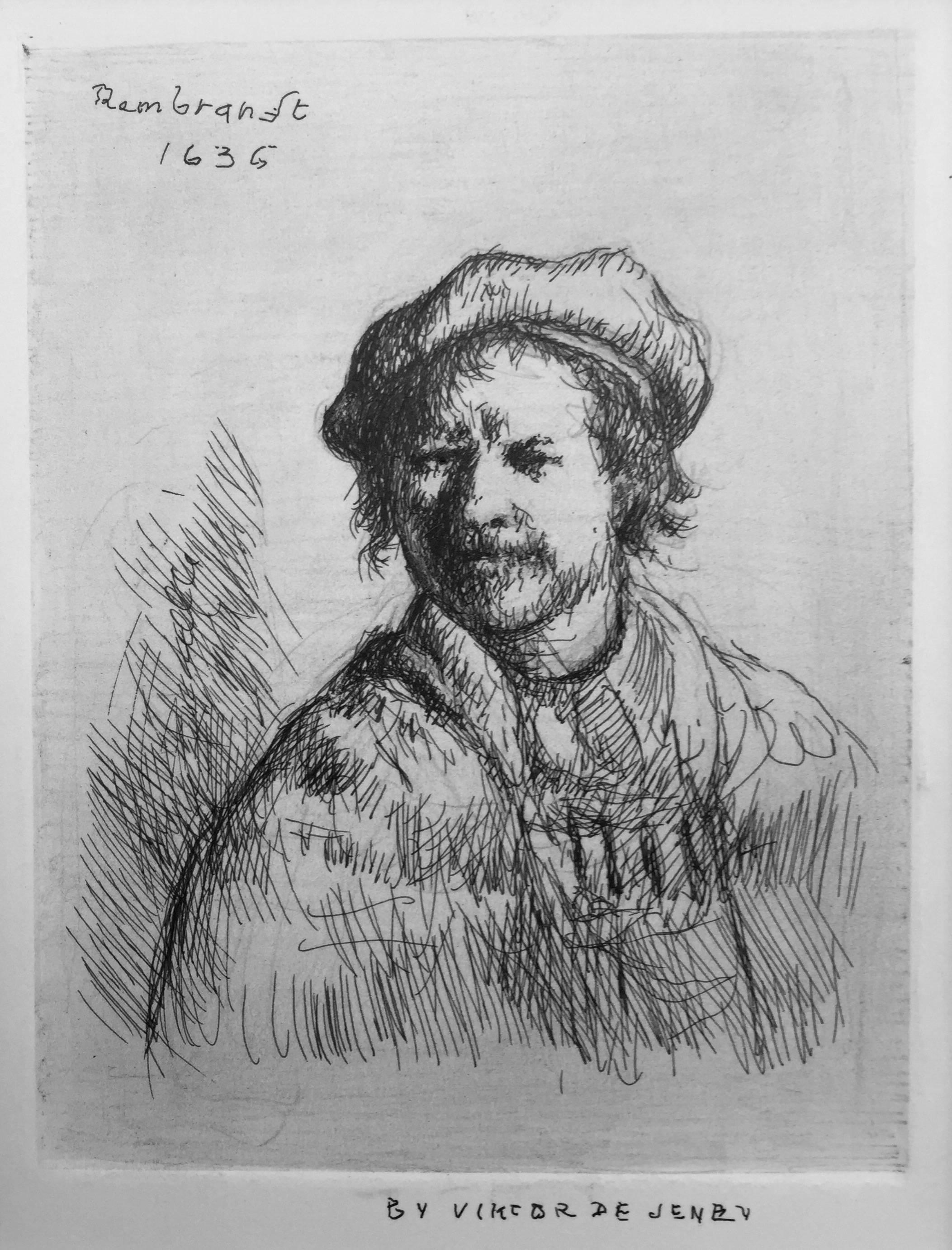

„Rembrandt-Selbstporträt, 1636“

Von Viktor de Jeney

Here is a etching executed by master painter and copyist, Viktor de Jeney. Done circa 1965 using the same techniques employed by Rembrant when he executed his now most famous self po...

Kategorie

1960er, Akademisch, Porträtdrucke

Materialien

Radierung

241 € Angebotspreis

20 % Rabatt

Porträt von Jan Sechs – Radierung nach Rembrandt – 19. Jahrhundert

Von Charles Amand Durand

Portrait of Jan Six ist eine Radierung auf elfenbeinfarbenem Papier nach einer Radierung von Rembrandt aus dem Jahr 1630. Dieses wunderbare Kunstwerk gehört zu einer späten Ausgabe d...

Kategorie

19. Jahrhundert, Alte Meister, Figurative Drucke

Materialien

Gravur

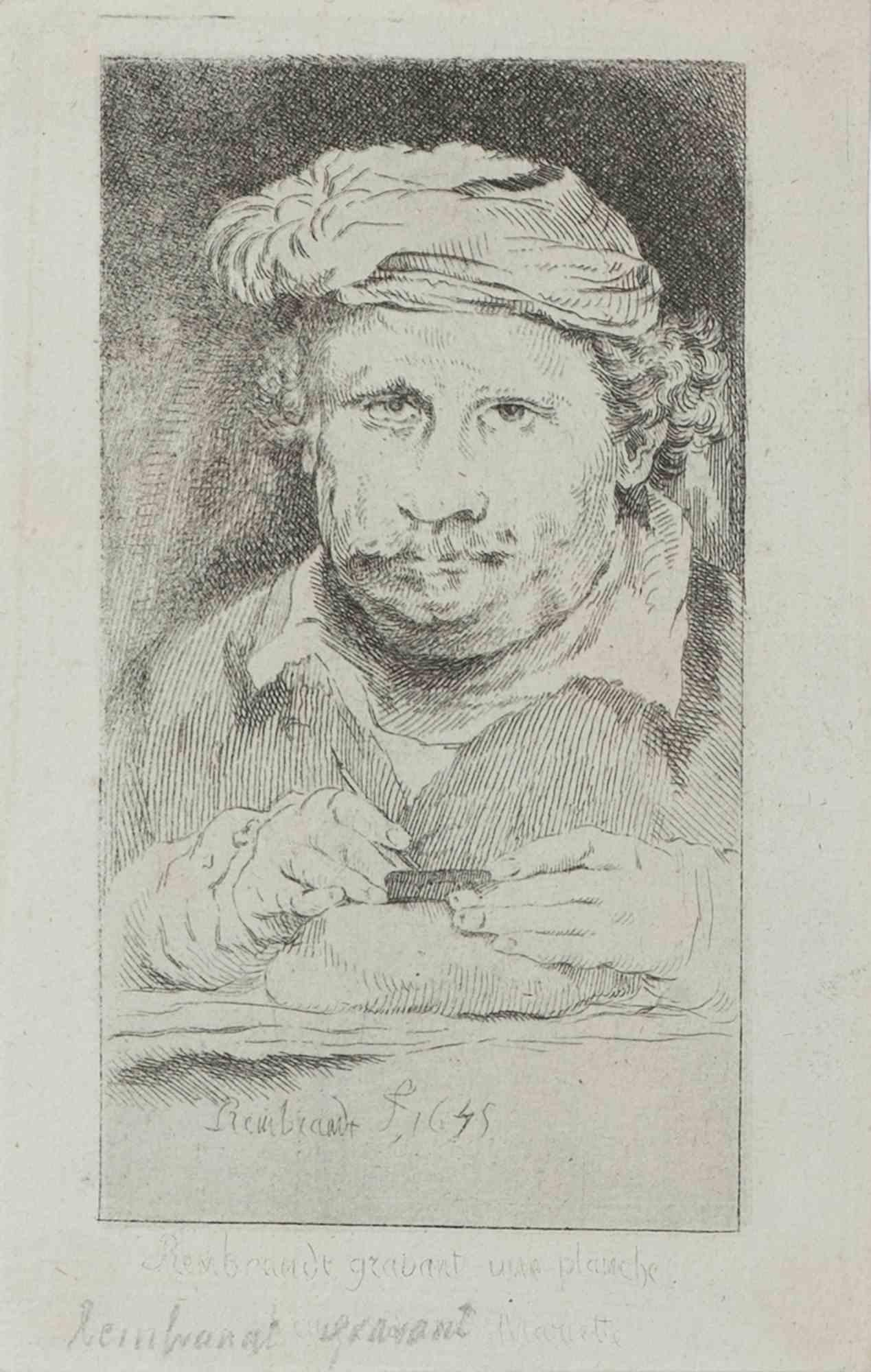

Selbstporträt – Radierung Nach Rembrandt Van Rijn – frühes 20. Jahrhundert

Von (After) Rembrandt van Rijn

Self-Portrait ist eine Radierung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Rembrandt Van Rijn entstand.

Gute Bedingungen.

Das Kunstwerk wird durch freie Striche in einer ausgewogene...

Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Moderne, Porträtdrucke

Materialien

Radierung

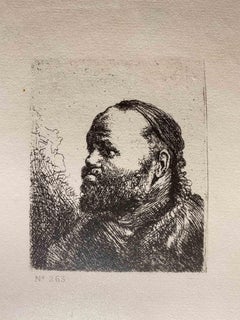

Porträt nach Raphael – Radierung von Nicholas Cochin – 1755

Das Porträt nach Raphael ist eine Radierung von Nicholas Cochin aus dem Jahr 1755.

Gute Bedingungen.

In der Platte signiert.

Das Kunstwerk wird mit sicheren Strichen dargestellt.

...

Kategorie

1960er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Radierung