Objekte ähnlich wie Mockery / - Schreibtisch-Perpetrators -

Möchten Sie mehr Bilder oder Videos?

Zusätzliche Bilder oder Videos von dem*der Anbieter*in anfordern

1 von 7

Josef ScharlMockery / - Schreibtisch-Perpetrators -1964

1964

380 €Einschließlich MwSt.

Angaben zum Objekt

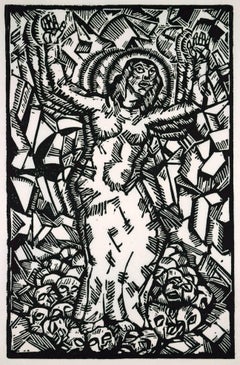

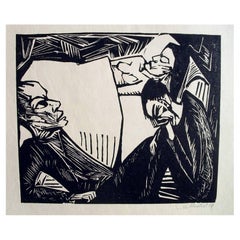

Josef Scharl (1896 München - 1954 New York), Spott, 1935 (1964), Bronner 30 A. Holzschnitt auf Japanpapier, 51,8 x 25,7 cm (Darstellung), 65 cm x 37 cm (Blattgröße), rechts unten im Druckstock mit den Initialen "JS" signiert, links unten in Blei als Exemplar Nr. bezeichnet. 30 / 30 und auf der Rückseite in Blei von Alois Scharl signiert. Es handelt sich um einen Nachdruck des Originaldruckstocks der Galerie Nierendorf aus dem Jahr 1964.

- Leichte Knicke in den linken Ecken und Montagerückstände auf der Rückseite, sonst in ausgezeichnetem, frischem Zustand

- Schreibtisch Straftäter -

Am Ende eines Konferenztisches, der in das Bild hineinragt, steht der von Pfeilen durchbohrte Heilige Sebastian. Im Gegensatz zu den Menschen in Anzügen trägt er nur einen Lendenschurz, was den Kontrast zu den "anderen" Menschen noch verstärkt. Als Schreibtischtäter haben sie das Martyrium mit ihren "Langstreckenwaffen" herbeigeführt und erheben sich über den Heiligen, indem sie ihn und das von ihnen verursachte Leid völlig ignorieren und stattdessen ihr übliches Tun fortsetzen. Und doch ist der Heilige der eigentliche Protagonist des Bildes. Er wird von der weißen Oberfläche des Tisches angesprochen, die so hell wie Sebastians Körper erscheint, während die am Tisch sitzenden Personen in dunkle Kleidung gekleidet sind. Auch sein Körper und sein Gesicht strahlen eine Schönheit aus, die die Hässlichkeit der Täter umso deutlicher erscheinen lässt.

Der 1935 entstandene großformatige Holzschnitt von Josef Scharl spiegelt die heraufziehende unmenschliche Zeit des Mordens wider.

Über den Künstler

Neben seiner Ausbildung zum Dekorationsmaler, die er 1910 begann, besuchte Josef Scharl Abendkurse für Aktmalerei. Nach seinem Militärdienst von 1915 bis 1918 studierte er von 1919 bis 1921 an der Münchner Kunstakademie bei Angelo Jank und Heinrich von Zügel. Er wendet sich jedoch von der Akademie ab und schließt sich 1923 der Münchner Neuen Sezession und 1929 der Künstlervereinigung "Die Juryfreien" an. In diesen Jahren wird Scharl zu einem anerkannten Künstler, was sich in der Verleihung des Dürerpreises der Stadt Nürnberg (1929), des Rom-Preises der Berliner Akademie der Künste (1930), des Preises der Münchner Akademie (1931) und des Förderpreises der Stadt Essen (1932) niederschlägt. Der Rom-Preis ermöglichte ihm einen längeren Aufenthalt in Rom und Paris von 1930 bis 1932. Als Mitglied des Deutschen Künstlerbundes nahm er von 1930 bis 1936 an dessen Jahresausstellungen teil.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden Scharls Werke noch bis 1935 in Einzelausstellungen in der renommierten Galerie Neumann-Nierendorf in Berlin gezeigt, doch der Künstler war zunehmend Repressalien ausgesetzt und emigrierte 1938 ohne seine Familie über die Schweiz in die USA. Eine Einladung des Museums für Moderne Kunst, gemeinsam mit Max Beckmann, Georg Scholz, Erich Heckel und Karl Hofer auszustellen, motivierte ihn dazu.

In den USA wurde Scharl von Albert Einstein unterstützt, mit dem er sich freundschaftlich verbunden fühlte und der nach dem Tod des Künstlers 1954 eine Gedenkrede schrieb. 1945 veröffentlichte Karl Nierendorf die erste amerikanische Monografie Scharls und präsentierte seine Zeichnungen in seiner New Yorker Galerie. Über Wolfgang Sauerländer illustrierte der Künstler die Märchen der Gebrüder Grimm für den Verlag "Pantheon Books". Das 1944 erschienene Buch erfreute sich großer Beliebtheit und führte zu weiteren Folgeaufträgen. Josef Scharls nahm 1952 die amerikanische Staatsbürgerschaft an und starb zwei Jahre später.

DEUTSCHE VERSION

Josef Scharl (1896 München - 1954 New York), Verspottung, 1935 (1964), Bronner 30 A. Holzschnitt auf Japanpapier, 51,8 x 25,7 cm (Darstellung), 65 cm x 37 cm (Blattgröße), unten rechts im Druckstock mit den Initialen "JS" signiert, unten links in Blei als Exemplar Nr. 30 / 30 ausgewiesen und rückseitig in Blei von Alois Scharl signiert. Es handelt sich um den 1964 von der Galerie Nierendorf angefertigten Nachdruck vom originalen Druckstock.

- an den linken Eckbereichen leichte Knickspuren und dort rückseitige Montagereste, ansonsten in ausgezeichnetem farbfrischem Zustand

- Schreibtischtäter -

Am Ende eines ins Bild hineinfluchtenden Konferenztisches steht der von Pfeilen durchbohrte Heilige Sebastian. Im Gegensatz zu den Anzugsträgern ist er bloß mit einem Lendenschurz bekleidet, was den Kontrast zur gänzlich 'anderen Sorte' Mensch noch erhöht. Als Schreibtischtäter haben sie das Martyrium mit ihren 'Fernwaffen' herbeigeführt und erheben sich über den Heiligen, indem sie ihn und damit das durch sie verursachte Leid gänzlich ignorieren und stattdessen in ihrem üblichen Agieren fortfahren. Und doch ist der Heilige der eigentliche Protagonist des Bildes. Auf ihm läuft die weiße Fläche des Tisches zu, die ebenso hell erscheint wie Sebastians Körper, während die am Tisch Sitzenden dunkel gekleidet sind. Auch strahlen sein Körper und sein Gesicht eine Schönheit aus, die die Hässlichkeit der Täter umso frappierender erscheinen lässt.

Mit dem 1935 geschaffenen großformatigen Holzschnitt reflektiert Josef Scharl die heraufziehende menschenverachtende Zeit des Mordens.

für Künstler

Neben einer 1910 begonnenen Ausbildung zum Dekorationsmaler besuchte Josef Scharl Abendkurse für Aktmalerei. Nach dem von 1915 bis 1918 absolvierten Kriegsdienst studierte er von 1919 bis 1921 an der Münchener Kunstakademie bei Angelo Jank und Heinrich von Zügel. Er kehrte der Akademie allerdings den Rücken und schloss sich 1923 der Münchener Neuen Secession und 1929 der Künstlervereinigung 'Die Juryfreien' an. In diesen Jahren wurde Scharl zuem anerkannten Künstler, was sich in der Verleihung des Dürerpreises der Stadt Nürnberg (1929), dem Rompreis der Berliner Kunstakademie (1930), dem Preis der Münchner Akademie (1931) und dem Förderpreis der Stadt Essen (1932) niederschlug. Der Rompreis ermöglichte ihm von 1930 bis 1932 längere Aufenthalte in Rom und Paris. Als Mitglied des Deutschen Künstlerbundes nahm er von 1930 bis 1936 an den Jahresausstellungen teil.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten fanden zwar bis 1935 noch Einzelausstellungen von Scharls Werken in der renommierten Berliner Galerie Neumann-Nierendorf statt, doch sah sich der Künstler zusehends Repressalien ausgesetzt, so dass er 1938 ohne seine Familien über die Schweiz in die USA emigrierte. Dazu motivierte ihn eine Einladung des Museum of Modern Art gemeinsam mit Max Beckmann, Georg Scholz, Erich Heckel und Karl Hofer auszustellen.

In den USA wurde Scharl von Albert Einstein unterstützt, mit dem er freundschaftlich verbunden war und der nach dem Tod des Künstlers 1954 eine Gedenkrede verfasste. 1945 publizierte Karl Nierendorf die erste amerikanische Monographie Scharls und präsentierte dessen Zeichnungen in seiner New Yorker Galerie. Durch Vermittlung Wolfgang Sauerländers illustrierte der Künstler für den Verlag 'Pantheon Books' die Märchen der Brüder Grimm. Das 1944 erschienene Buch erfreute sich großer Beliebtheit und führte zu weiteren Folgeaufträgen. 1952 wurde Josef Scharls US-Amerikanischer Staatsbürger und verstarb zwei Jahre später.

- Schöpfer*in:Josef Scharl (1896 - 1954, Amerikanisch, Deutsch)

- Entstehungsjahr:1964

- Maße:Höhe: 63 cm (24,81 in)Breite: 46 cm (18,12 in)Tiefe: 1 cm (0,4 in)

- Medium:

- Bewegung und Stil:

- Zeitalter:

- Zustand:

- Galeriestandort:Berlin, DE

- Referenznummer:1stDibs: LU2438216127012

Anbieterinformationen

5,0

Geprüfte*r Anbieter*in

Jede*r Anbieter*in erfüllt strenge Standards bezüglich Echtheit und Zuverlässigkeit

Gründungsjahr 2014

1stDibs-Anbieter*in seit 2023

23 Verkäufe auf 1stDibs

- VersandAngebot wird abgerufen …Versand von: Berlin, Deutschland

- Rückgabebedingungen

Einige Inhalte dieser Seite wurden automatisch übersetzt. Daher kann 1stDibs nicht die Richtigkeit der Übersetzungen garantieren. Englisch ist die Standardsprache dieser Website.

Mehr von diesem*dieser Anbieter*in

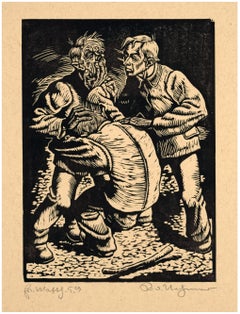

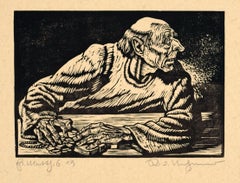

Alle anzeigenThe Blessed are the peacemakers / - Entmenschlichung -

Rudolf Nehmer (1912 Bobersberg - 1983 Dresden), Selig sind die Friedensstifter, 1948. Holzschnitt auf gelblichem Velin, 18 cm x 15,5 cm (Darstellung), 45 cm x 30 cm (Blattgröße), rec...

Kategorie

1940er, Realismus, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

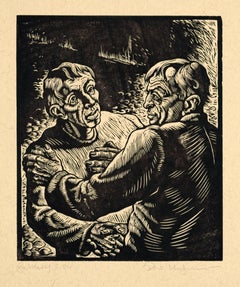

The Reconciliation / - Zusammengehörigkeit -

Rudolf Nehmer (1912 Bobersberg - 1983 Dresden), Die Versöhnung, 1948. Holzschnitt auf gelblichem Velin, 20 cm x 15 cm (Darstellung), 45 cm x 30 cm (Blattgröße), rechts unten mit Blei...

Kategorie

1940er, Realismus, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

The Mother / - Verletzte Mutterschaft -

Von Georg Tappert

Georg Tappert (1880 Berlin - 1957 Berlin), Die Mutter, 1918 (1964). Nachlassdruck von 1964. Linolschnitt auf Japan, 31,5 cm x 20 cm (Darstellung), 44,5 cm x 28 cm (Blattgröße), links...

Kategorie

1910er, Expressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Papier

Die Gier / - The Poverty of Wealth -

Rudolf Nehmer (1912 Bobersberg - 1983 Dresden), Die Vögel unter dem Himmel, 1948. Holzschnitt auf gelblichem Velin, 11 cm x 18 cm (Darstellung), 43 cm x 30 cm (Blattgröße), rechts un...

Kategorie

1940er, Realismus, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

The Zero Hour / - Nach dem Ende der Welt -

Rudolf Nehmer (1912 Bobersberg - 1983 Dresden), Die Stunde Null, 1948. Holzschnitt auf gelblichem Velin, 20 cm x 14,8 cm (Darstellung), 43 cm x 30 cm (Blattgröße), rechts unten mit B...

Kategorie

1940er, Realismus, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

Der fruchtlose Baum / - Das Ende der grotesken Ära -

Rudolf Nehmer (1912 Bobersberg - 1983 Dresden), Der fruchtlose Baum, 1948. Holzschnitt auf gelblichem Velin, 15 cm x 14,6 cm (Darstellung), 45 cm x 30 cm (Blattgröße), rechts unten m...

Kategorie

1940er, Realismus, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

Das könnte Ihnen auch gefallen

Auktion

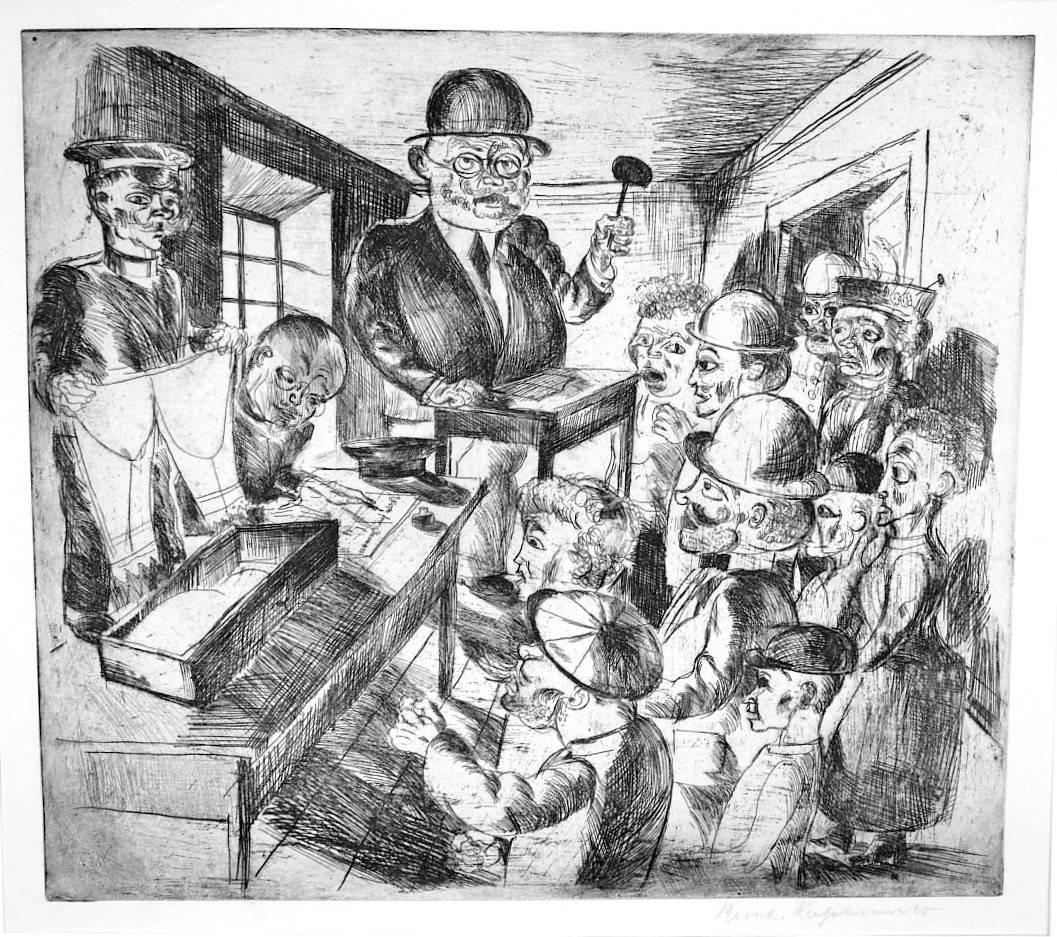

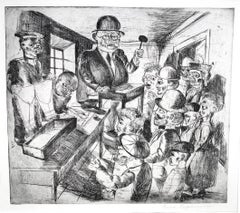

Von Bernhard Kretzschmar

Bernard Kretzschmar (1889-1972), Versteigerung, Radierung, Kaltnadel und brünierte Aquatinta, 1921, rechts unten mit Bleistift signiert und datiert ('20) [auch links unten in der Pl...

Kategorie

1920er, Expressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Kaltnadelradierung, Radierung, Aquatinta

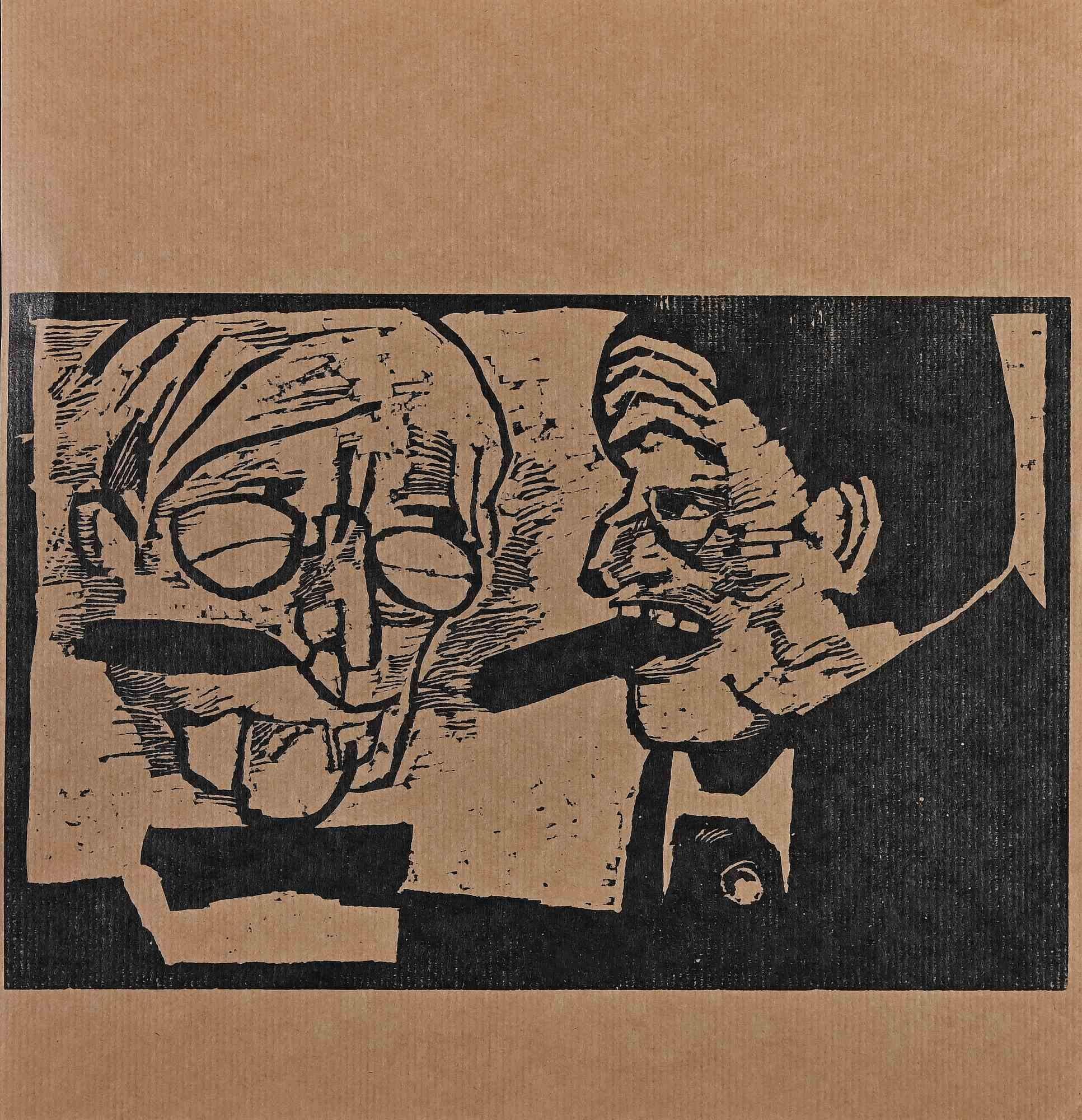

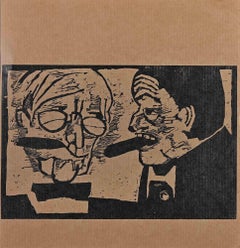

Herren mit Zigarren – Holzschnitt – frühes 20. Jahrhundert

Männer mit Zigarre ist ein Holzschnitt eines anonymen Künstlers aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Guter Zustand.

Das Kunstwerk wird mit schnellen und ausdrucksstarken Strichen in ein...

Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Expressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

192 € Verkaufspreis

20 % Rabatt

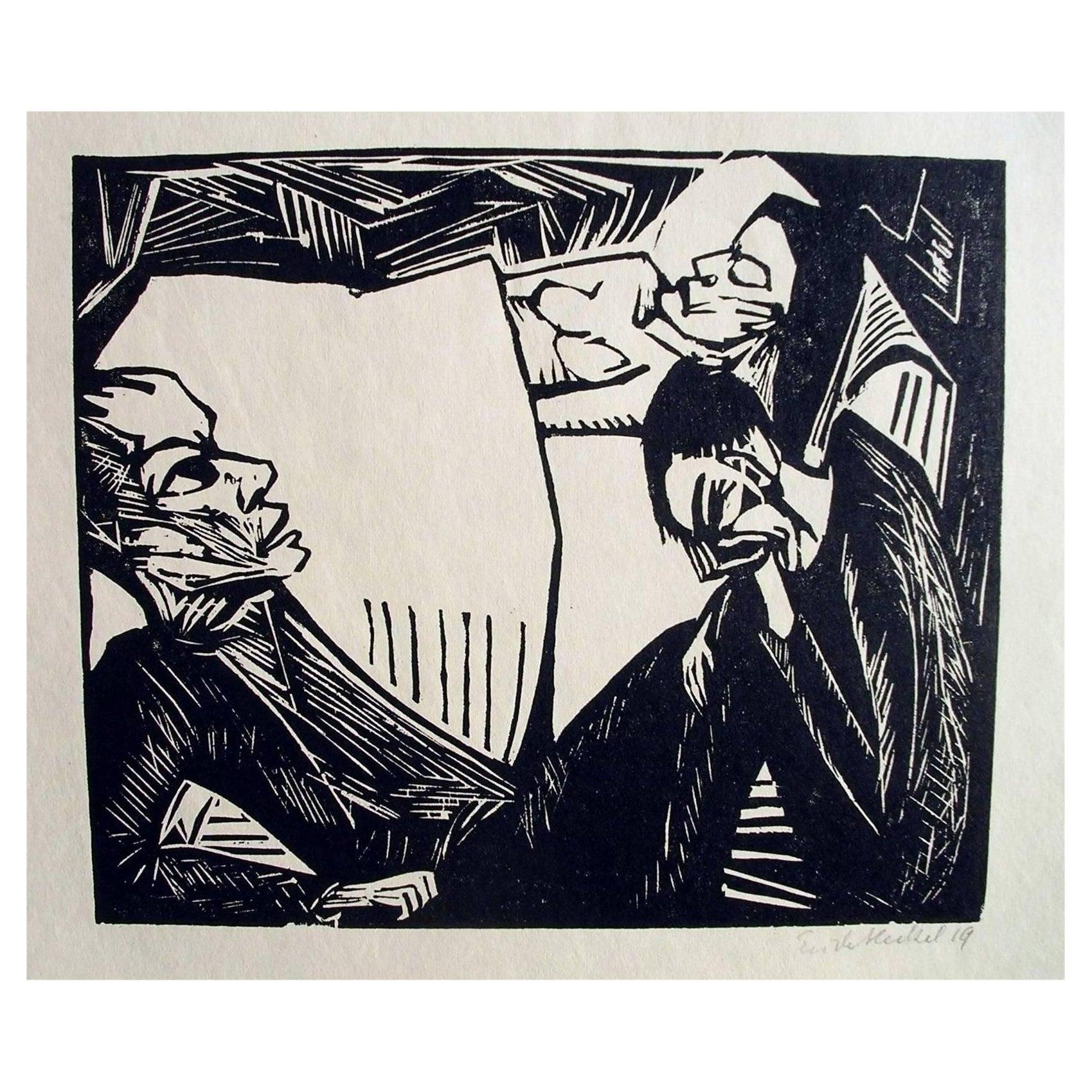

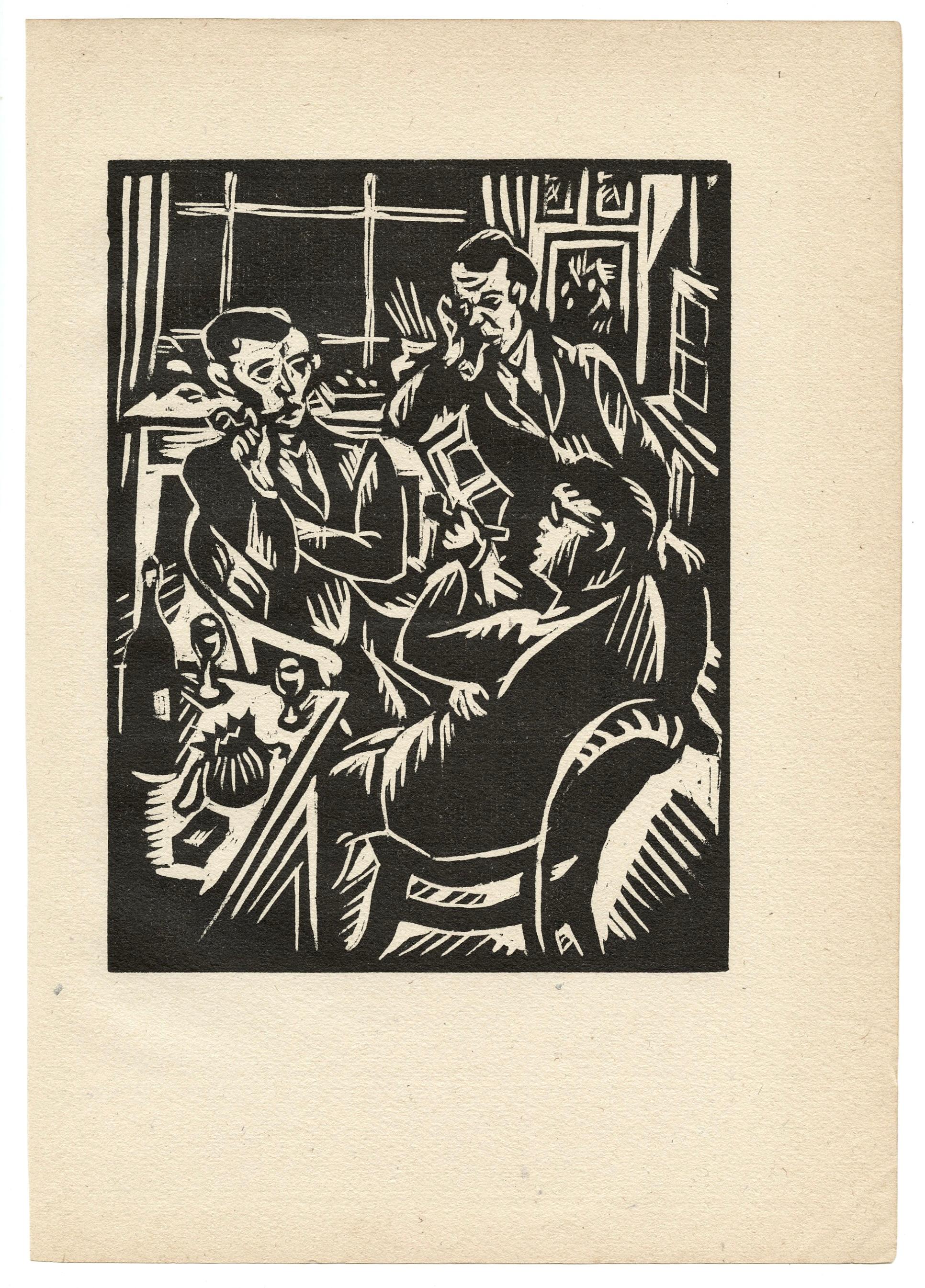

Erich Heckel Deutscher expressionistischer Holzschnitt des Expressionismus, 1919 „Dostoevskis Idiot“

Von Erich Heckel

Erich Heckel (1883-1970) Original Farbholzschnitt, 1919.

"Dostojewskis Idiot (Schlussszene)"

Ungerahmt und in ausgezeichnetem Zustand.

Bildgröße: 9 3/4" H x 11 1/2" W.

In einer 16"...

Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Figurative Drucke

Materialien

Papier

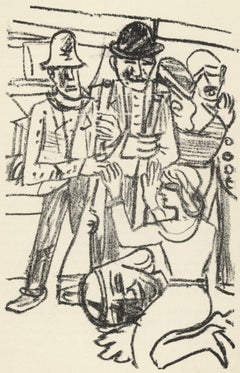

Beckmann, Komposition (Hofmaier 323-329), Der Mensch ist kein Haustier (nach)

Von Max Beckmann

Lithographie auf Van Gelder Zonen Bütten Papier. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: Aus dem Band, Der Mensch ist kein Haustier...

Kategorie

1930er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

900 € Verkaufspreis

58 % Rabatt

Kostenloser Versand

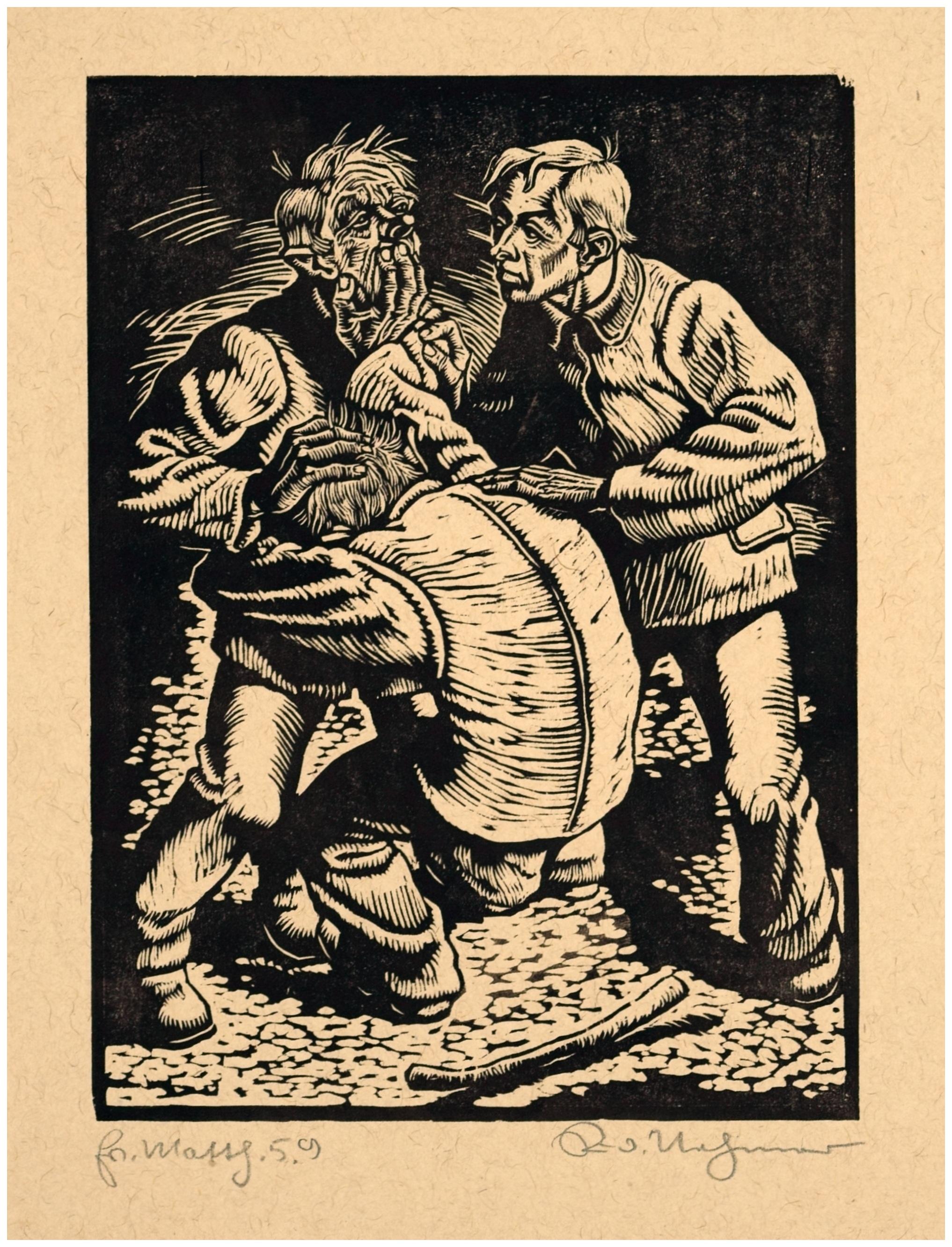

„In Memorium Rene Beeh“ Original-Holzschnitt

Medium: Original-Holzschnitt. Dieser Abdruck auf Büttenpapier wurde 1922 in Deutschland für die seltene Ganymed-Mappe "Das vierte Jahrbuch der Marees Gesellschaft" gedruckt und in Mü...

Kategorie

1920er, Expressionismus, Druckgrafiken und Multiples

Materialien

Holzschnitt

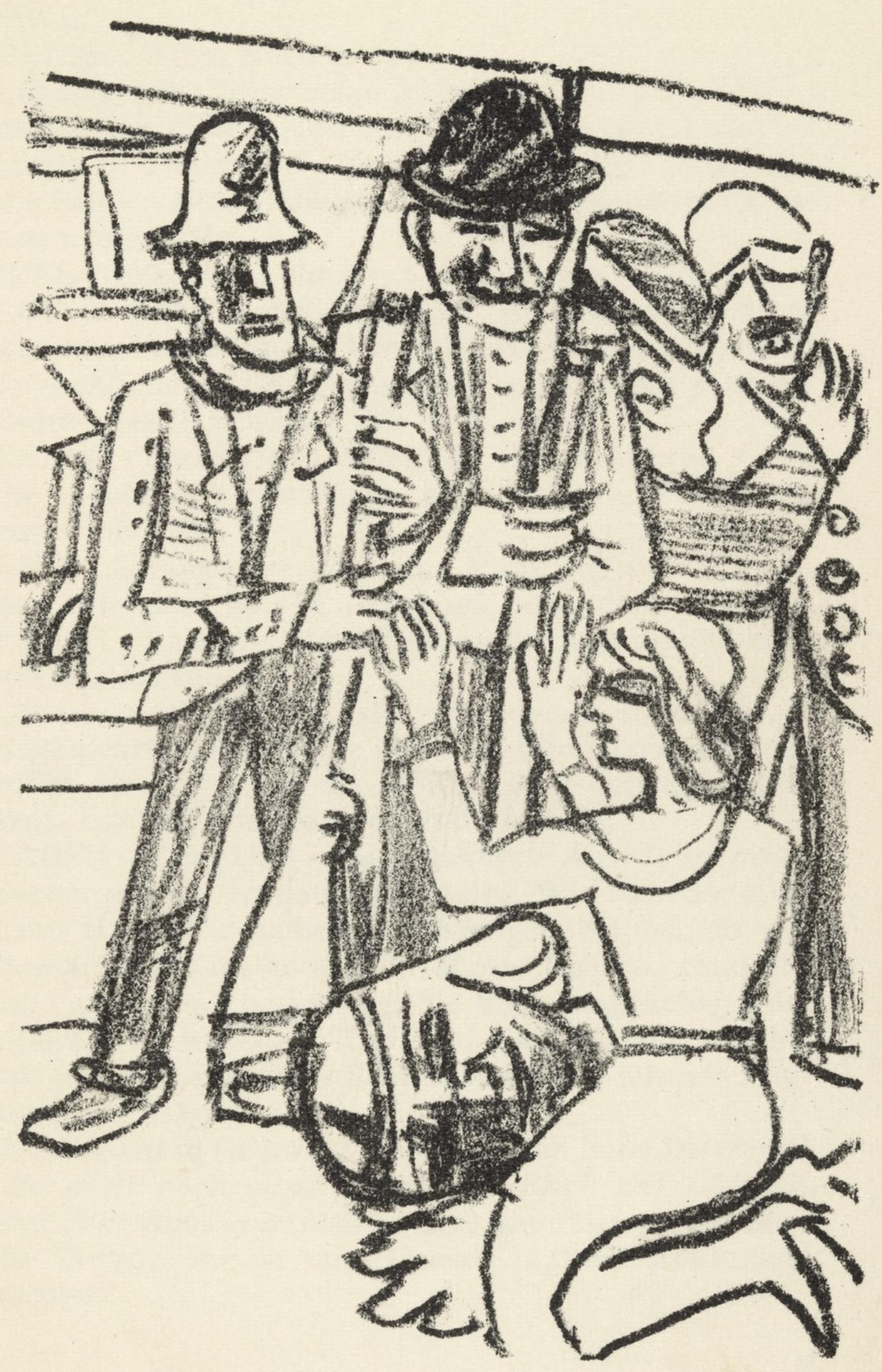

Interrogation – Original Lithographie und Offset von George Grosz – 1925

Von George Grosz

Interrogation ist eine Original Offset- und Lithographie von George Grosz.

Das Kunstwerk ist aus dem Buch "Kobes" von Heinrich Man, das Grosz mit 10 im Offsetdruck und in Lithograp...

Kategorie

1920er, Expressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie, Versatz