Objekte ähnlich wie Selbstporträt – Homo nudus –

Möchten Sie mehr Bilder oder Videos?

Zusätzliche Bilder oder Videos von dem*der Anbieter*in anfordern

1 von 8

Bruno PaulSelbstporträt – Homo nudus –1895

1895

2.800 €Einschließlich MwSt.

3.500 €20 % Rabatt

Versand

Angebot wird abgerufen …Das Versprechen von 1stDibs:

Authentizitätsgarantie,

Geld-Zurück-Garantie,

Stornierung innerhalb von 24 Stunden

Angaben zum Objekt

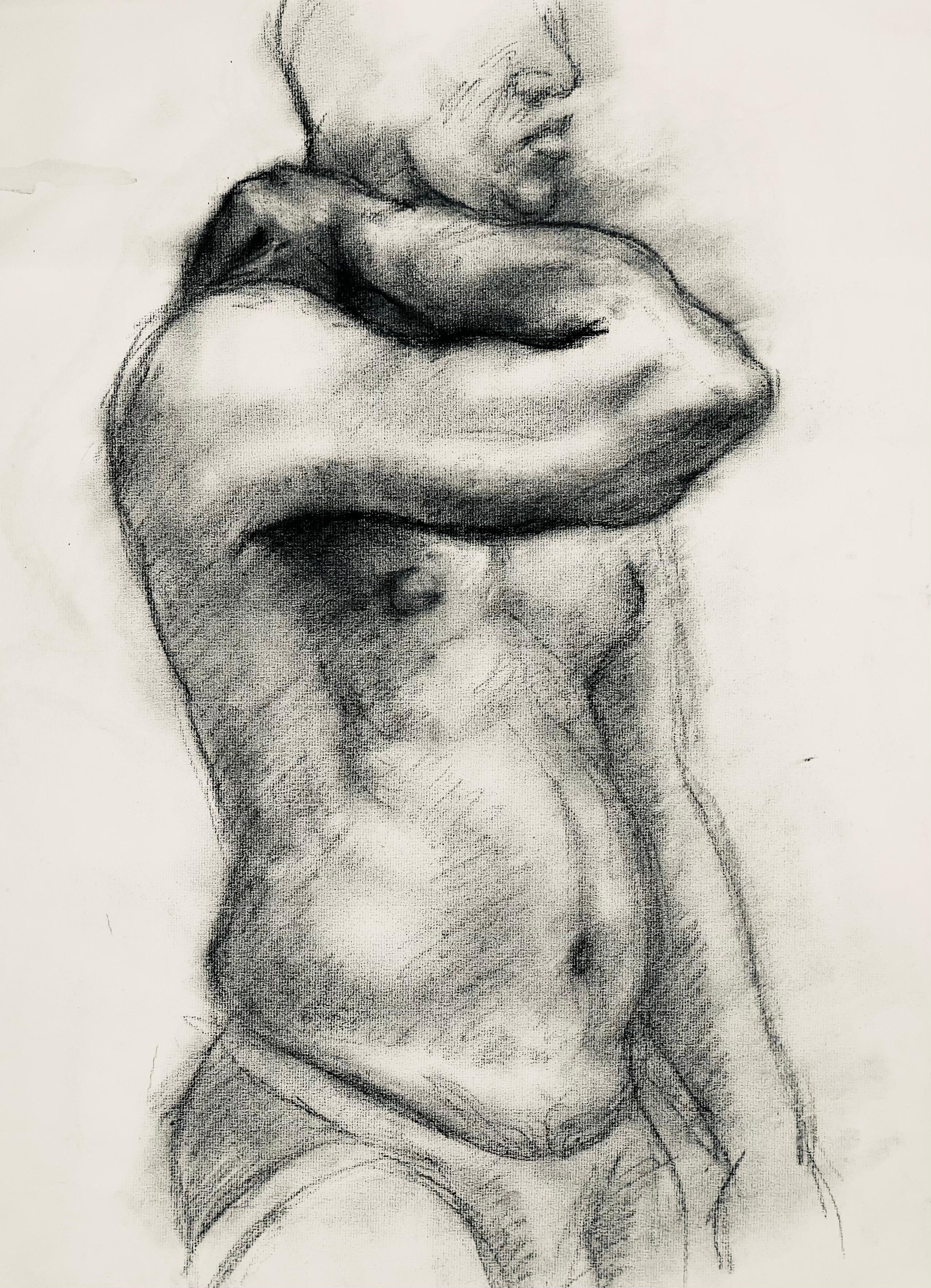

Bruno Paul (1874 Seifhennersdorf - 1968 Berlin). Self-Portrait, um 1895. Bleistift auf Papier, auf Karton aufgezogen, 53,5 x 35 cm, links oben signiert 'Paul'.

- Homo nudus -

Über das Kunstwerk

In einer gespiegelten Situation sieht Bruno Paul sich selbst auf dem Bild. Während sein formatgroßer Körper im Profil parallel zum Bild gezeigt wird, dreht er seinen Kopf ins Bild, um sich dort seiner selbst bewusst zu werden, wobei der leichtere Einsatz des Zeichenwerkzeugs darauf hinweist, dass es sich um eine andere Realitätsebene handelt - ein Spiegelbild, um genau zu sein. Die Begegnung mit sich selbst ist eine nüchterne Selbstbetrachtung der eigenen "nackten Wirklichkeit". Eine Bestandsaufnahme jenseits akademischer Idealisierung, deren Ausgangs- und Zielpunkt die Erkenntnis ist, die sich gleichzeitig an den Beobachter richtet: "Ich bin, was ich bin". Und die eigene Existenzform ist durchaus deformiert, was besonders deutlich wird, wenn Paul sich in der Endposition darstellt und damit eine akademische Sicht auf den Körper direkt in Frage stellt. Pikanterweise hat er diese Selbsterkundung auf der Innenseite einer Mappe mit gestickten Darstellungen vorgenommen, die als Modelle für das Studium der schönen Formen der Schönheit dienen.

Trotz des Realismus eines ungeschminkten, wahrheitsgetreuen Self-Porträts gibt es eine Unergründlichkeit. Der Porträtierte bleibt vor sich selbst verborgen, was durch den distanzierten Blick der Selbstbeobachtung zum Ausdruck kommt. Dementsprechend scheint die eine Gesichtshälfte des Porträtierten im Spiegelbild ausgelöscht zu sein.

Bruno Paul schafft hier ein in seinem Werk einzigartiges Self-Portrait, das in Form einer malerischen Selbstreflexion die Erfahrung der Selbstentfremdung in der Moderne ergreifend veranschaulicht.

Alfred Ziffer (Hrsg.): Bruno Paul. Deutsche Raumkunst und Architektur zwischen Jugendstil und Moderne, Münchner Stadtmuseum, München 1992, Kat. Nr. 5, S. 26. Dort als "Männlicher Akt" von 1894/95 identifiziert.

Über den Künstler

Bruno Pauls zeichnerische Begabung veranlasste ihn, von 1890 bis 1893 an der Kunstgewerbeschule in Dresden zu studieren und gleichzeitig als Zeichner zu arbeiten. Ab 1894 studierte Paul bei Paul Höcker an der Akademie der Bildenden Künste und besuchte parallel dazu Vorlesungen an der Technischen Hochschule. Zwischen 1896 und 1900 lieferte er Grafiken für die Zeitschrift "Jugend" und zwischen 1897 und 1906 zahlreiche Illustrationen für die Zeitschrift "Simplicissimus". Er fertigte auch Buchillustrationen und Ausstellungsplakate an.

1898 gründete er zusammen mit Bernhard Pankok, Richard Riemerschmid und Hermann Obrist die "Münchner Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk" und entwarf Möbel, Textilien, Tapeten, Teppiche und Metallarbeiten. Paul gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern der 1903 ins Leben gerufenen "Münchner Vereinigung für angewandte Kunst", deren Ziele denen des "Deutschen Werkbundes" vorgriffen, zu dessen Mitbegründern Paul ebenfalls gehörte.

Die Preise, die Paul für Innenarchitektur in Paris (1900), St. Louis (1904) und Dresden (1906) erhielt, führten 1907 zu seiner Ernennung zum Leiter der Lehrabteilung des Kunstgewerbemuseums in Berlin, die Wilhelm von Bode gegen Kaiser Wilhelm II. durchsetzte, trotz Pauls früherer Karikaturen im Simplicissimus. Mit dem Bau und der aufwendigen Ausstattung des "Haus Westend" für den Direktor der Berliner Branch der Vereinigten Werkstätten im Jahr 1908 wurde Paul zu einem gefragten Architekten des Berliner Bürgertums, das ihn auch mit der Ausstattung von Schiffen des Norddeutschen Lloyd beauftragte. Von 1907 bis 1908 arbeiteten Ludwig Mies van der Rohe und von 1909 bis 1910 der zukünftige Bauhaus-Architekt Adolf Meyer im Büro von Bruno Paul.

1908 entwickelte Paul das erste "Typenmöbelprogramm" und 1911 das "Serienmöbel", das bis 1942 in den Deutschen Werkstätten in Dresden-Hellerau produziert wurde. 1910 wurde Paul mit der künstlerischen Leitung der deutschen Sektion auf der Weltausstellung in Brüssel betraut. Nach seiner Aufnahme in die Preußische Akademie der Künste im Jahr 1919 konzentrierte Paul seine Reformbemühungen zunehmend auf den Bereich der staatlichen Kunsterziehung und veröffentlichte die programmatische Schrift "Erziehung der Künstler an staatlichen Schulen".

Im Jahr 1924 setzte er die Vereinigung der Unterrichtsanstalt und der Hochschule der bildenden Künste zur Vereinigten Staatsschule für freie und angewandte Kunst - der heutigen Universität der Künste Berlin - durch. 1925 erwarb Paul das Richmodishaus in Köln und gründete die Vereinigten Zoo-Werkstätten in Berlin, die zunächst Lampen und später Möbel produzierten. Nach internationalen Erfolgen, die Pauls führende Rolle auf dem Gebiet der künstlerischen Innenarchitektur festigten, musste er nach der Machtergreifung der Nazis zurücktreten. Zusammen mit Ernst Barlach, Ernst Ludwig Kirchner, Ludwig Mies van der Rohe und Emil Rudolf Weiß wurde er 1937 wegen "politischer Unzuverlässigkeit" aus der Akademie ausgeschlossen. Trotzdem wurde Paul von Adolf Hitler hoch geschätzt, der ihn in seine "Gottbegnadetenliste" aufnahm und ihn so vor dem Kriegsdienst bewahrte. Nach dem Krieg arbeitete Paul als Architekt am Wiederaufbau von Höxter und Düsseldorf. Im Jahr 1948 lehnte er eine Berufung zum Präsidenten der Deutschen Akademie in Ost-Berlin ab. Im Jahr 1955 wurde er von der Akademie der Künste wieder aufgenommen. Im Jahr 1957 zog er nach Berlin, wo er 1968 im Alter von 94 Jahren starb.

Ausgewählte Bibliographie

Alfred Ziffer (Hg.): Bruno Paul. Deutsche Raumkunst und Architektur zwischen Jugendstil und Moderne, Münchner Stadtmuseum, München 1992.

Sonja Günther: Bruno Paul. 1874-1968, Berlin 1992.

Andreas Strobl; Barbara Palmbach: Bruno Paul. Simplicissimus, München 2003.

Ralph Musielski: Bau-Gespräche. Architekturvisionen von Paul Scheerbart, Bruno Taut und der "Gläsernen Kette", Berlin 2003.

DEUTSCHE VERSION

Bruno Paul (1874 Seifhennersdorf - 1968 Berlin). Selbstporträt, um 1895. Bleistift auf Papier, auf Karton aufgezogen, 53,5 x 35 cm, links oben signiert "Paul.".

- Homo nudus -

zum Werk

In einer Spiegelsituation steht sich Bruno Paul innerhalb des Bildes selbst gegenüber. Während sein formatdurchmessender Körper in der bildparallelen Profilansicht gezeigt wird, wendet er sich mit dem Kopf ins Bild hinein, um dort seiner selbst ansichtig zu werden, wobei der leichtere Auftrag des Zeichenwerkzeugs anzeigt, dass es sich hier um eine andere Realitätsebene - eben um ein Spiegelbild - handelt. Die Selbstbegegnung ist eine nüchterne Selbstbetrachtung der eigenen 'nackten Tatsächlichkeit'. Eine Bestandsaufnahme jenseits akademischer Idealisierung, deren Ausgangs- und Zielpunkt die zugleich an den vom Spiegelbild adressierten Betrachter gerichtete Erkenntnis ist: "Ich bin, der ich bin." Und die eigene Daseinsform weist durchaus Unförmigkeiten auf, die besonders auffällig werden, indem sich Paul in der Schlussstellung porträtiert, was eine akademische Körperbetrachtung geradewegs herausfordert. Pikanterweise hat er diese Selbsterkundung auf der Innenseites des Einbanddeckels einer Mappe für Stickerei-Darstellungen angefertigt, die als Vorlagen zum Studium feiner Schönheitsformen dienen.

Trotz der Realistik einer ungeschönt wahrhaftigen Selbstdarstellung besteht dennoch eine Unfassbarkeit. Der Porträtierte bleibt sich selbst verborgen, wovon der in der Selbstbeobachtung sich selbst gegenüber distanzierte Blick zeugt. Dementsprechend erscheint die eine Gesichtshälfte im Spiegelbild wie ausgelöscht.

Bruno Paul schafft hier ein innerhalb seines Oeuvres einzigartiges Selbstporträt, das in Form einer bildlichen Selbstreflexion auf ergreifende Weise die Erfahrung der Selbstentfremdung der Moderne veranschaulicht.

Alfred Ziffer (Hg.): Bruno Paul. Deutsche Raumkunst und Architektur zwischen Jugendstil und Moderne, Münchner Stadtmuseum, München 1992, Kat. Nr. 5, S. 26. Dort als "Männlicher Akt" von 1894/95 ausgewiesen.

für Künstler

Aufgrund seiner zeichnerischen Begabung absolvierte Bruno Paul von 1890 bis 1893 eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Dresden und nebenher ein Praktikum als Bauzeichner. Seit 1894 studierte Paul dann bei Paul Höcker an der Kunstakademie und besuchte parallel dazu Vorlesungen an der Technischen Hochschule. Zwischen 1896 und 1900 lieferte er grafische Beiträge für die "Jugend" und von 1897 bis 1906 zahlreiche Illustrationen für den "Simplicissimus". Daneben fertigte er Buchillustrationen und Ausstellungsplakate an.

1898 gründete er zusammen mit Bernhard Pankok, Richard Riemerschmid und Hermann Obrist die "Münchner Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk" und entwarf Möbel, Textilien, Tapeten, Teppiche und Metallarbeiten. Zudem gehörte Paul zu den Gründungsmitgliedern der 1903 in Leben gerufenen "Münchner Vereinigung für angewandte Kunst", deren Zielsetzungen das Programm des "Deutschen Werkbundes" vorwegnahmen, zu dessen Initiatoren Paul ebenfalls gehörte.

Die Auszeichnungen für Raumausstattungen, die Paul in Paris (1900), St. Louis (1904) und Dresden (1906) zu teil wurden, führten 1907 zu seiner Berufung als Leiter der Unterrichtsanstalt am Kunstgewerbemuseum in Berlin, die Wilhelm von Bode, trotz Pauls früherer Karikaturen im Simplicissimus, gegen Kaiser Wilhelm II. durchsetzte. Mit dem Bau und der aufwendigen Ausstattung von "Haus Westend" für den Direktor der Berliner Filiale der Vereinigten Werkstätten 1908 wurde Paul zum gefragten Architekten des Berliner Großbürgertums, der auch für die Ausstattung von Schiffen der Norddeutschen Lloyd herangezogen wurde. Von 1907 bis 1908 war Ludwig Mies van der Rohe und zwischen 1909 und 1910 der spätere Bauhausarchitekt Adolf Meyer im Architekturbüro Bruno Pauls tätig.

1908 entwickelte Paul das erste "Typenmöbel-Programm" und 1911 die "Serien-Möbel", die bis 1942 an den Deutschen Werkstätten in Dresden-Hellerau hergestellt wurden. 1910 wurde Paul mit der künstlerischen Leitung der Deutschen Abteilung auf der Weltausstellung in Brüssel betraut. Nach seiner Aufnahme in die Preußische Akademie der Künste, 1919, verlegte Paul seine Reformbemühungen verstärkt in den Bereich der staatlichen Kunstausbildung und gab die programmatische Schrift "Erziehung der Künstler an staatlichen Schulen" heraus. 1924 erwirkte er die Vereinigung der Unterrichtsanstalt und der Hochschule der bildenden Künste zur "Vereinigten Staatsschule für freie und angewandte Kunst" - die heutige Universität der Künste Berlin.

1925 erwarb Paul das "Richmodishaus" in Köln und richtete in Berlin die "Vereinigten Zoo-Werkstätten" ein, die zunächst Lampen und später auch Möbel herstellten. Nach internationalen Erfolgen, die Pauls führende Rolle auf dem Gebiet der künstlerischen Wohngestaltung befestigten, musste er mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten sein Amt niederlegen. 1937 wurde er zusammen mit Ernst Barlach, Ernst Ludwig Kirchner, Ludwig Mies van der Rohe und Emil Rudolf Weiß als "politisch unzuverlässig" aus der Kunstakademie ausgeschlossen. Dennoch wurde Paul von Adolf Hitler geschätzt, der Paul in dessen "Gottbegnadeten-Liste" aufnahm, was ihn vor einem Kriegseinsatz bewahrte. Nach dem Krieg betätigte sich Paul in Höxter und Düsseldorf als Architekt am Wiederaufbau. Die Berufung zum Präsident der Deutschen Akademie in Berlin-Ost 1948 lehnte er ab. 1955 wurde er von der Akademie der Künste rehabilitiert. 1957 übersiedelte er nach Berlin, wo er 1968 im Alter von 94 Jahren starb.

Auswahlbibliographie

Alfred Ziffer (Hg.): Bruno Paul. Deutsche Raumkunst und Architektur zwischen Jugendstil und Moderne, Münchner Stadtmuseum, München 1992.

Sonja Günther: Bruno Paul. 1874-1968, Berlin 1992.

Andreas Strobl; Barbara Palmbach: Bruno Paul. Simplicissimus, München 2003.

Ralph Musielski: Bau-Gespräche. Architekturvisionen von Paul Scheerbart, Bruno Taut und der "Gläsernen Kette", Berlin 2003.

Anbieterinformationen

5,0

Gold-Anbieter*in

Premium-Anbieter*innen mit einer Bewertung über 4,3 und 24 Stunden Reaktionszeit

Gründungsjahr 2014

1stDibs-Anbieter*in seit 2023

20 Verkäufe auf 1stDibs

- VersandAngebot wird abgerufen …Versand von: Berlin, Deutschland

- Rückgabebedingungen

Einige Inhalte dieser Seite wurden automatisch übersetzt. Daher kann 1stDibs nicht die Richtigkeit der Übersetzungen garantieren. Englisch ist die Standardsprache dieser Website.

Authentizitätsgarantie

Im unwahrscheinlichen Fall eines Problems mit der Echtheit eines Objekts kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 1 Jahr für eine volle Rückerstattung. DetailsGeld-Zurück-Garantie

Wenn Ihr Objekt nicht der Beschreibung entspricht, beim Transport beschädigt wurde oder nicht ankommt, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen für eine vollständige Rückerstattung. DetailsStornierung innerhalb von 24 Stunden

Sie können Ihren Kauf jederzeit innerhalb von 24 Stunden stornieren, ohne jegliche Gründe dafür angeben zu müssen.Geprüfte Anbieter*innen

Unsere Anbieter*innen unterliegen strengen Dienstleistungs- und Qualitätsstandards, wodurch wir die Seriosität unserer Angebote gewährleisten können.Preisgarantie

Wenn Sie feststellen, dass ein*e Anbieter*in dasselbe Objekt anderswo zu einem niedrigeren Preis anbietet, werden wir den Preis entsprechend anpassen.Zuverlässige weltweite Lieferung

Unsere erstklassigen Versandunternehmen bieten spezielle Versandoptionen weltweit, einschließlich individueller Lieferung.Mehr von diesem*dieser Anbieter*in

Alle anzeigenAufsteigend

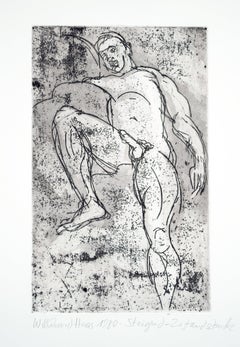

Willibrord Haas (*1936 Schramberg), Auferstehung, 1980. Radierung, 35 cm x 22 cm (Plattengröße), 53,5 cm x 38 cm (Blattgröße). Vom Künstler mit Bleistift signiert "Willibrord Haas", ...

Kategorie

1980er, Realismus, Aktdrucke

Materialien

Papier

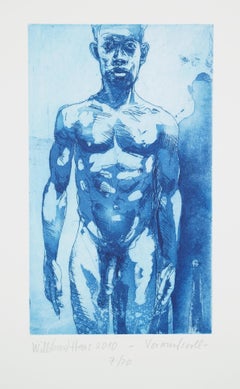

Vorwurfsvoll

Willibrord Haas (*1936 Schramberg), Reproachful, 2010. Radierung, 33,5 cm x 20 cm (Plattengröße), 54 cm x 37,5 cm (Blattgröße). Vom Künstler in Blei signiert "Willibrord Haas", datie...

Kategorie

2010er, Realismus, Aktdrucke

Materialien

Papier

290 €

Die völlig nackte Gelenke

Willibrord Haas (*1936 Schramberg), Die völlig nackte Niederwerfung, 1999. Radierung, 32,5 cm x 23,5 cm (Plattenformat), 54 cm x 37,5 cm (Blattformat). Vom Künstler in Blei signiert ...

Kategorie

1990er, Realismus, Aktdrucke

Materialien

Papier

Lying Boy / - Fragile Kindlikeness -

Alfred Fuchs (1925 Saarbrücken - 2003 Prag), Lying Boy. Kohlezeichnung auf festem Papier, 30 x 41,5 cm, signiert A.[lfred] Fuchs und datiert [19]96.

- kleine Nadellöcher an den Ecke...

Kategorie

1990er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Holzkohle

440 € Angebotspreis

20 % Rabatt

Verstrickt

Willibrord Haas (*1936 Schramberg), Entangled, 2008. Radierung, 28 cm (Höhe) x 17 cm (Breite). Vom Künstler mit Bleistift signiert "Willibrord Haas", datiert "2008", betitelt "Versch...

Kategorie

Anfang der 2000er, Realismus, Aktdrucke

Materialien

Papier

Access

Willibrord Haas (*1936 Schramberg), Access, 1979. Radierung, 40 cm x 30 cm (Plattengröße), 54 cm x 37,5 cm (Blattgröße). Vom Künstler mit Bleistift signiert "Willibrord Haas", datier...

Kategorie

1970er, Realismus, Aktdrucke

Materialien

Papier

Das könnte Ihnen auch gefallen

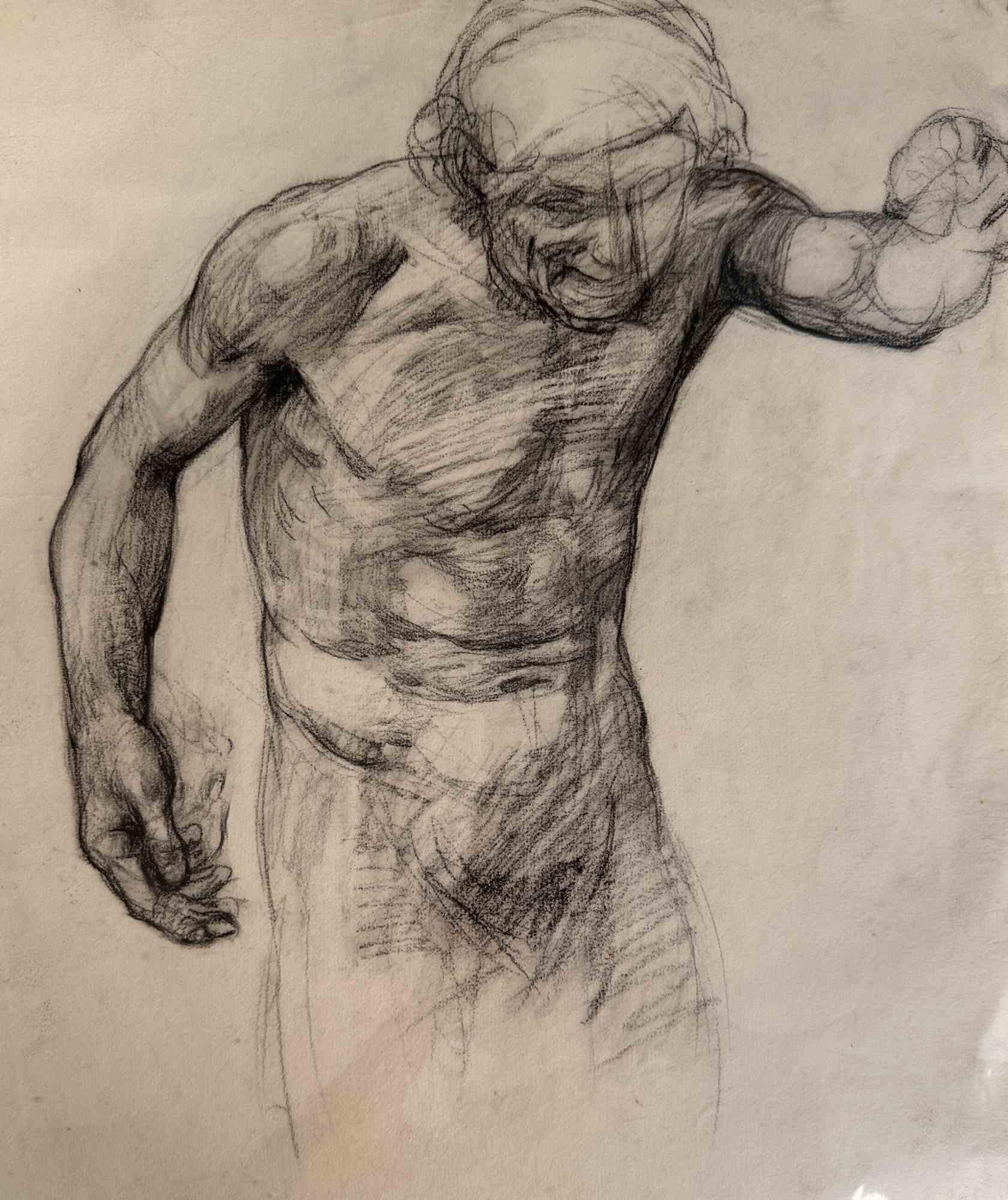

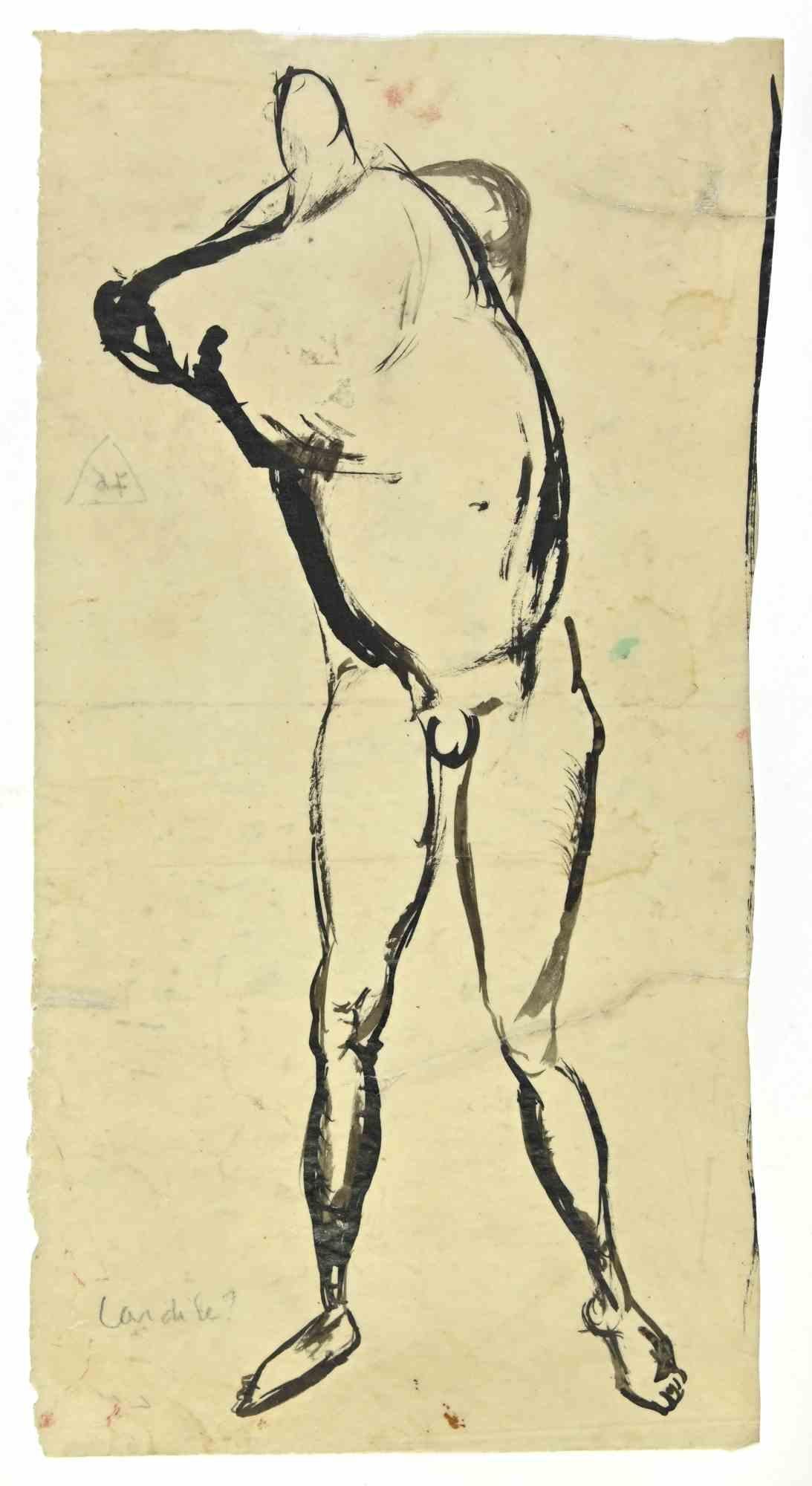

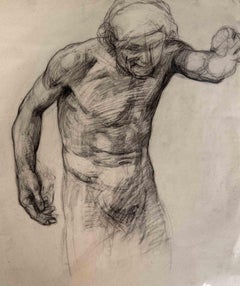

Body of Man – Zeichnung – Mitte des 20. Jahrhunderts

Body of Man ist eine Zeichnung eines anonymen Künstlers aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Zeichenkohle auf Papier. Mit einer weiteren Zeichnung der Hände auf der Rückseite.

Guter...

Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Papier, Holzkohle

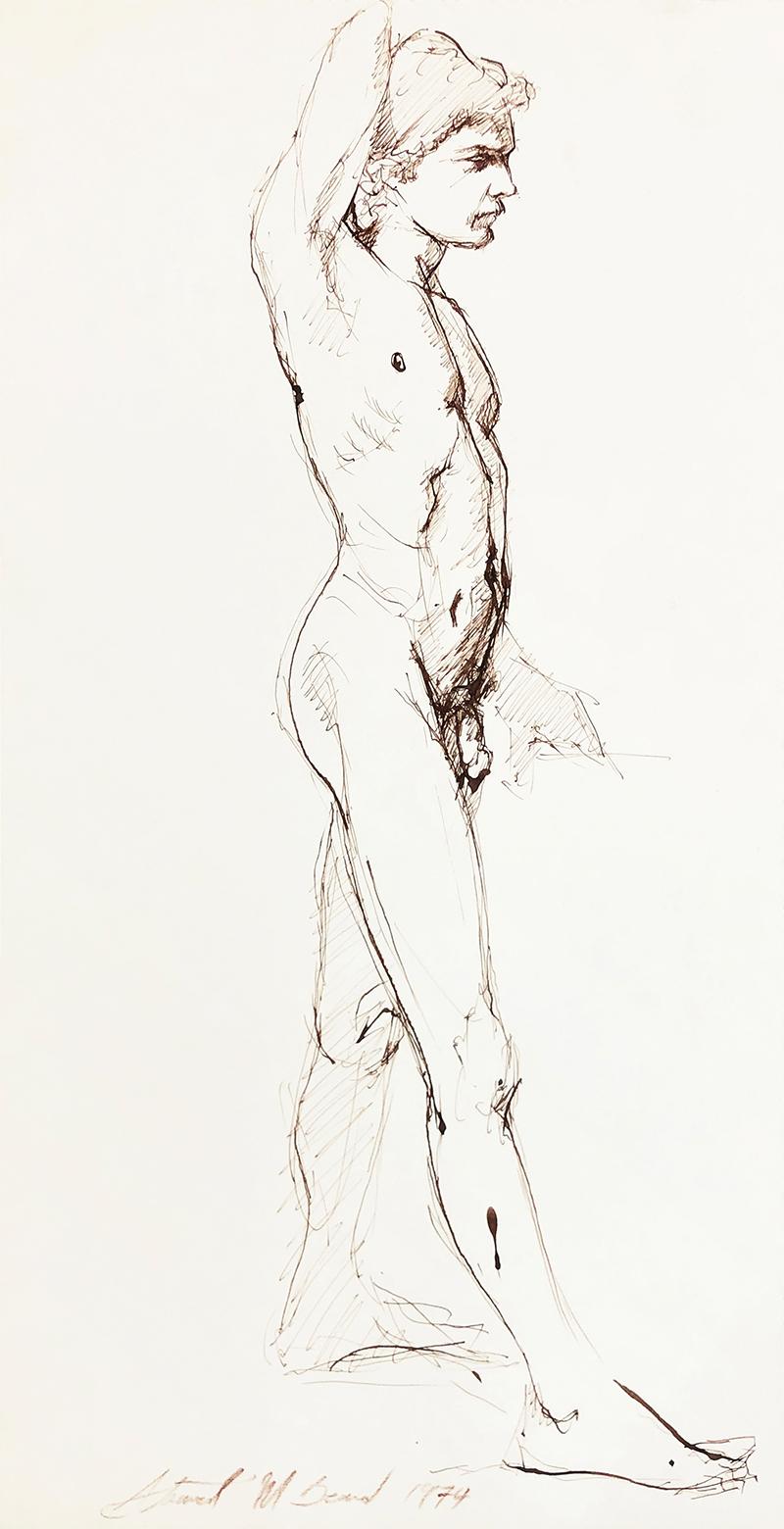

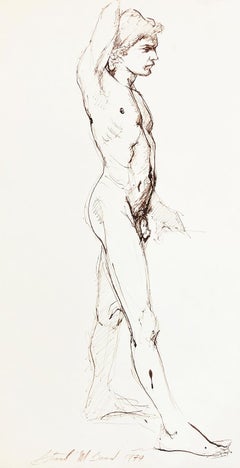

Ohne Titel (rechts stehender männlicher Akt mit Blick nach rechts)

Von Mark Beard

Tinte auf Papier

Signiert und datiert, l.c.

Dieses Kunstwerk wird von ClampArt mit Sitz in New York City angeboten.

Mark Beard, geboren 1956 in Salt Lake City, lebt heute in New Yo...

Kategorie

1970er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Papier, Tinte

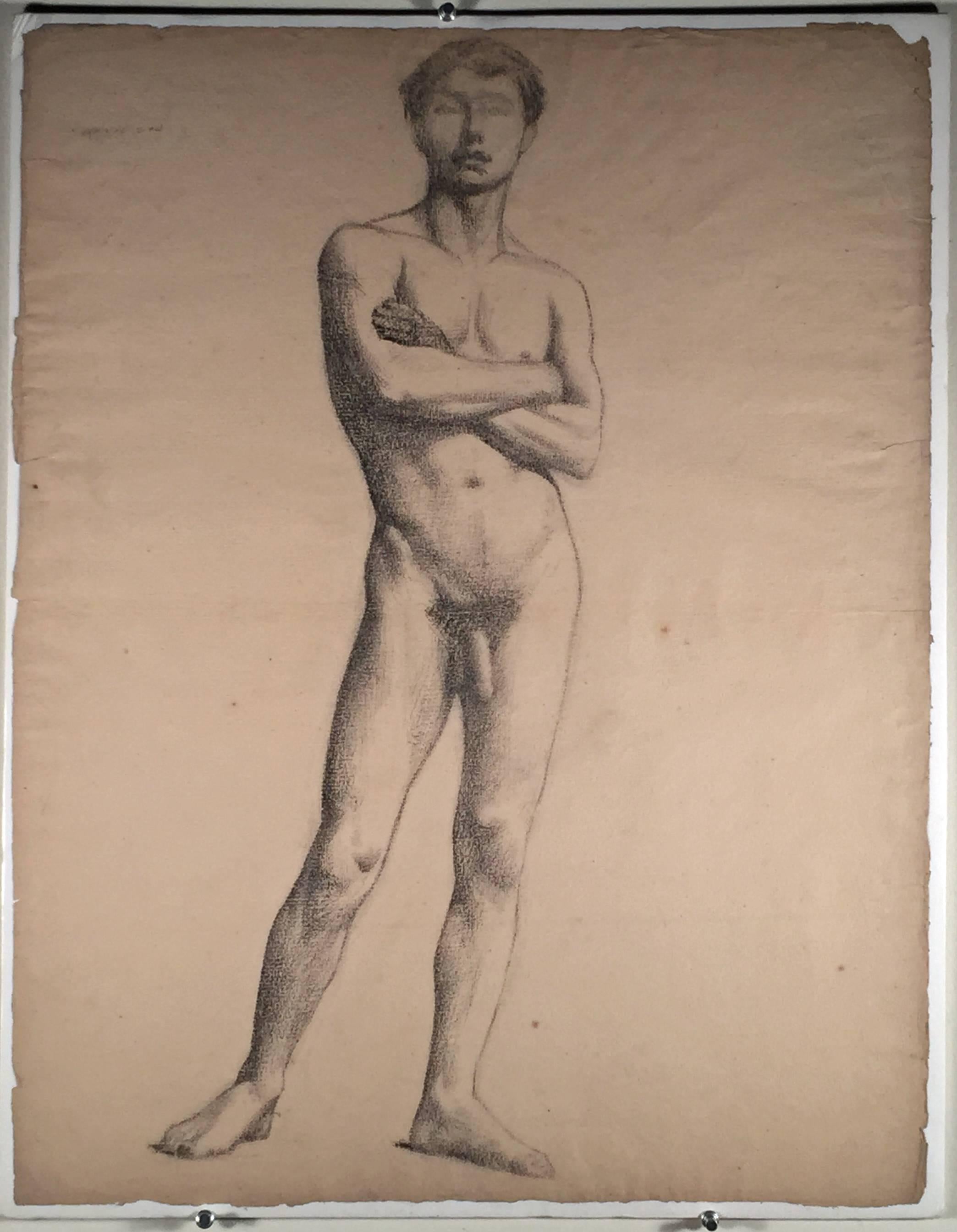

AKADEMISCHE MÄNNLICHE AKTSTUDIEN

Michallet (zugeschrieben). AKADEMISCHE STUDIEN ZU MÄNNLICHEN AKTFIGUREN. Vier Kohlezeichnungen, jeweils auf schwerem Velin, 19. Jahrhundert. 24 1/2 x 19 1/8 Zoll (Blatt). Nicht unter...

Kategorie

Mittleres 19. Jahrhundert, Akademisch, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Holzkohle

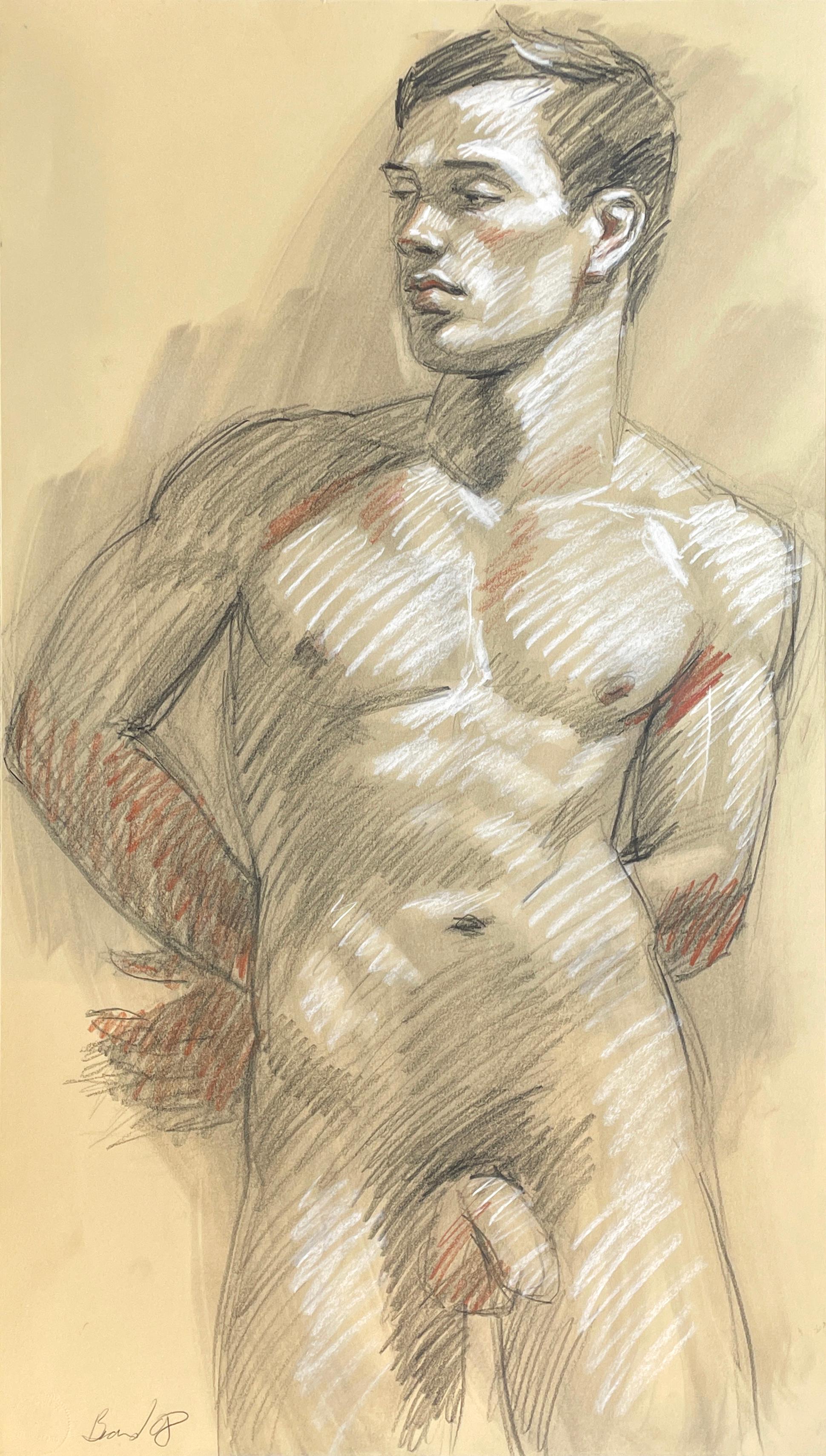

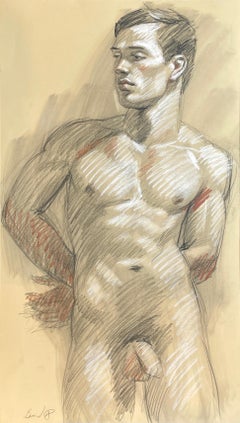

MB 023 (Figurative Lebenszeichnung eines schönen männlichen Aktes von Mark Beard)

Von Mark Beard

Akademische Zeichnung eines männlichen Aktes mit Kohle und Graphit von Mark Beard, "MB 023".

Graphit, Conte-Kreide und Kohle auf Arches-Papier

30,5 x 17,5 Zoll ungerahmt

Signiert, un...

Kategorie

2010er, Zeitgenössisch, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Conté, Holzkohle, Archivpapier, Grafit

Männliche Renaissance-Figurstudie, 1963, Ian Hornak - Zeichnung

Von Ian Hornak

Künstler: Ian Hornak (1944-2002)

Titel: Männliche Aktstudie der Renaissance

Jahr: ca. 1963

Medium: Originalzeichnung auf Velinpapier

Größe: 23 x 18 Zoll

Zustand: Gut

Provenienz: Nach...

Kategorie

1960er, Renaissance, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Holzkohle

1.910 € Angebotspreis

20 % Rabatt

Posing männlicher Akt – Zeichnung – Mitte des 20. Jahrhunderts

Posing Male Nude ist eine Zeichnung Kunstwerk von einem anonymen Künstler in der Mitte des 20. Jahrhunderts realisiert.

Schwarze Tinte auf Papier.

Signiert vom Künstler, unleserlic...

Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Tinte