Bérénice

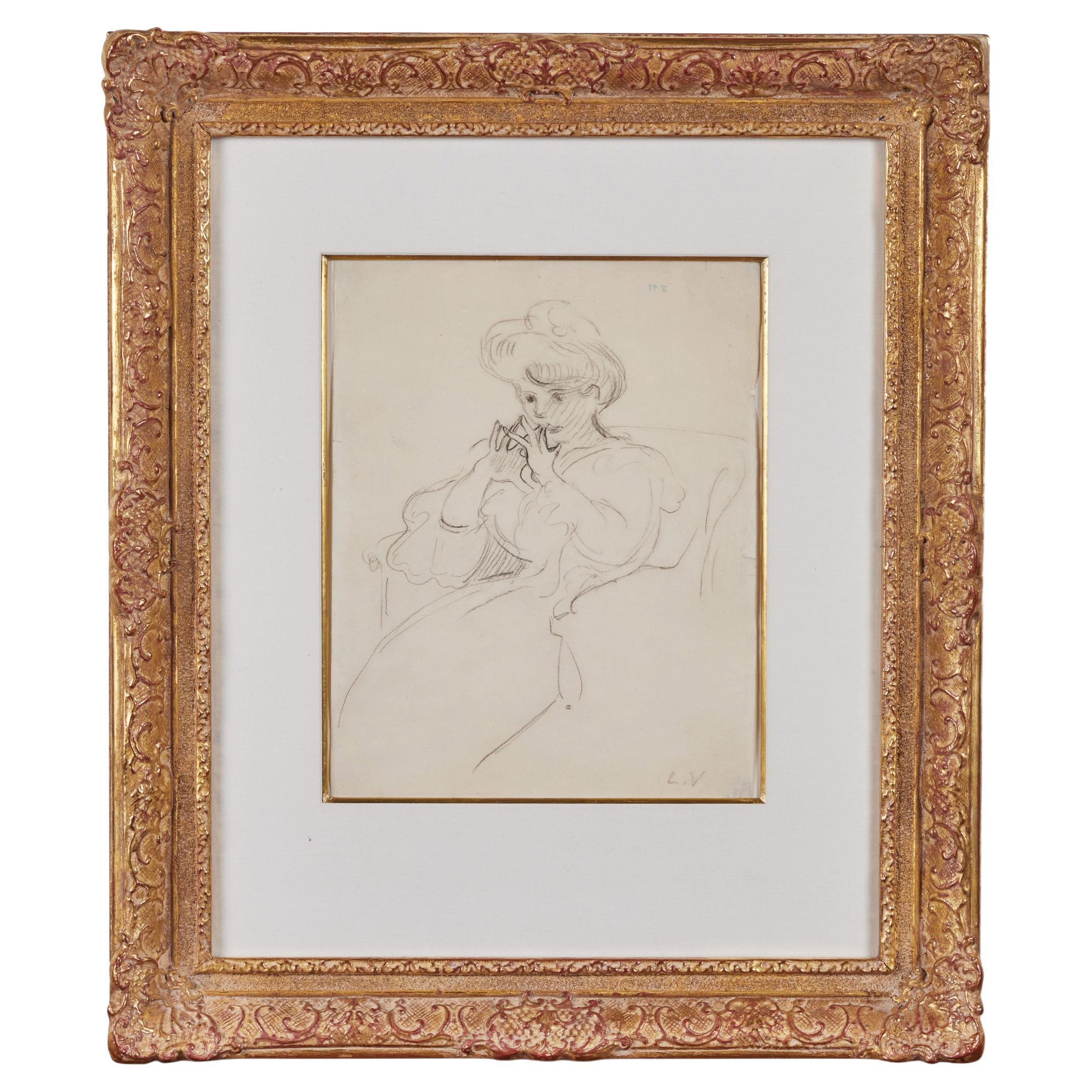

Gravure sur bois en couleur, 1900-1910

Signé avec le cachet à l'encre rouge de l'artiste (voir photo).

Edition : 50 (46/50)

Signé avec le cachet initial à l'encre rouge de l'artiste, Lugt 1771, Sup.

Condit : Excellent

Taille de l'image/du bloc : 11 5/8 x 8 1/4 pouces

Taille du cadre : 22 x 17 pouces

Provenance : Armstrong Fine Art, Chicago

Distinguished Private Collection, Beverly Hills, CA

Louis Valtat (1869-1952)

De Wikipedia, l'encyclopédie libre

Louis Valtat (français : [valta] ; 8 août 1869 - 2 janvier 1952) est un peintre et graveur français associé aux Fauves ("les bêtes sauvages", ainsi nommés pour leur utilisation sauvage de la couleur), qui ont exposé ensemble pour la première fois en 1905 au Salon d'Automne. Il est considéré comme une figure clé de la transition stylistique en peinture entre Monet et Matisse.

Vie et travail

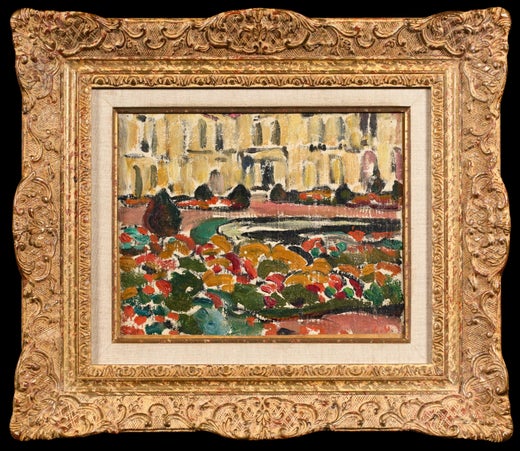

Louis Valtat est né le 8 août 1869 à Dieppe, en Normandie, dans une famille aisée d'armateurs. Valtat a passé une grande partie de son enfance à Versailles, en banlieue parisienne, où il a fait ses études secondaires au lycée Hoche (près du château de Versailles). Encouragé par son père, lui-même peintre paysagiste amateur, Valtat s'intéresse à l'art. À l'âge de 17 ans, décidé à poursuivre une carrière artistique, il s'inscrit à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il est accepté et, en 1887, Valtat s'installe à Paris pour s'inscrire à l'École, où il étudie avec les célèbres artistes académiques Gustave Boulanger (1824-1888), Jules Lefebvre (1836-1911) et, plus tard, avec Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845-1902).

Valtat étudie ensuite à l'Académie Julian auprès de Jules Dupré (1811-1889), peintre paysagiste de l'école de Barbizon. Parmi ses condisciples figurent Albert André (1869-1954), qui devient un ami proche, ainsi que Maurice Denis (1870-1943), Pierre Bonnard (1867-1947) et Édouard Vuillard (1868-1940). Ces trois derniers, qui se nomment eux-mêmes "Nabis" (d'après le mot hébreu signifiant prophètes), sont influencés par la méthode de peinture synthétiste de Paul Gauguin (1848-1903), basée sur l'utilisation de formes simples, de couleurs pures et de grands motifs. Tout en restant détaché de ce mouvement, Valtat a appris d'eux.

En 1890, après avoir remporté le prix Jauvin d'Attainville, Valtat établit son propre Studio rue La Glacière à Paris. Il fait ses débuts en 1893 au Salon des artistes indépendants, en exposant plusieurs tableaux représentant des scènes de rue du quartier entourant son studio d'art. L'une de ces peintures, intitulée Sur Le Boulevard (1893), a été remarquée par le critique d'art Félix Fénéon. Au début de sa carrière, Valtat utilise les touches de lumière spontanées de l'impressionnisme (bien qu'avec des objets bordés) et les points colorés du pointillisme. Les Péniches (1892) et les Pommiers (1894) sont deux exemples représentatifs du travail de Valtat durant cette période. Comme le note Cogniat, les Péniches ont le rendu impressionniste des reflets mobiles de l'eau qui ondule, tandis que les Pommiers sont "animés par l'éclat éblouissant des rouges et des jaunes éclairés par le soleil et intensifiés par les touches de vert en pointillé".

Valtat a beaucoup exposé au cours de sa carrière. En 1894, il collabore avec Henri de Toulouse-Lautrec et Albert André à la création du décor du théâtre parisien "L'Œuvre" à la demande de Lugné Poë.

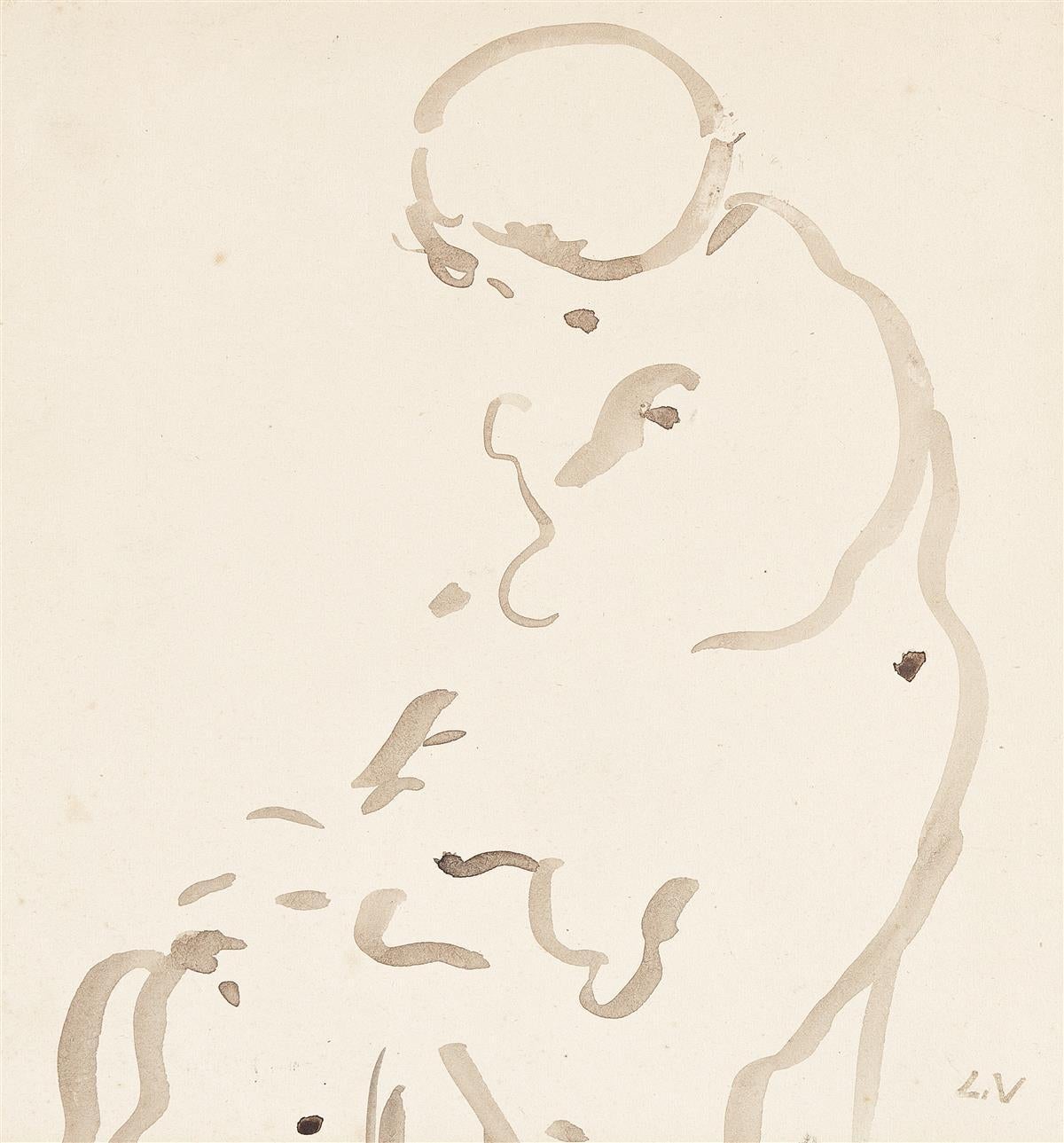

Atteint de tuberculose, Valtat passe de nombreuses saisons d'automne et d'hiver sur la côte méditerranéenne, à Banyuls, Antheor et Saint-Tropez. À partir de 1900, Valtat fait plusieurs voyages à bicyclette pour rendre visite à Auguste Renoir à la Maison de la Poste à Cagnes. Valtat y réalise plusieurs portraits dessinés de Renoir, qui lui serviront de base pour une gravure sur bois ultérieure, et les deux artistes collaborent à la réalisation d'une sculpture de Cézanne. Un autre ami de Valtat était Paul Signac, à qui il rendait souvent visite, voyageant dans une petite automobile Bollée qu'il avait acquise vers 1904 auprès de Signac en échange de son tableau Femmes au bord de la mer. Au cours de son séjour près de la Méditerranée, Valtat intensifie son utilisation de la couleur et commence à exprimer ses tendances fauves, en particulier dans la peinture de paysages marins. L'historienne de l'art Natalie Henderson Lee identifie Valtat comme un "proto-Fauve", bien qu'il soit resté quelque peu à l'écart du groupe des Fauves et n'ait jamais adopté leur audace extrême dans le traitement de la forme et de la couleur.

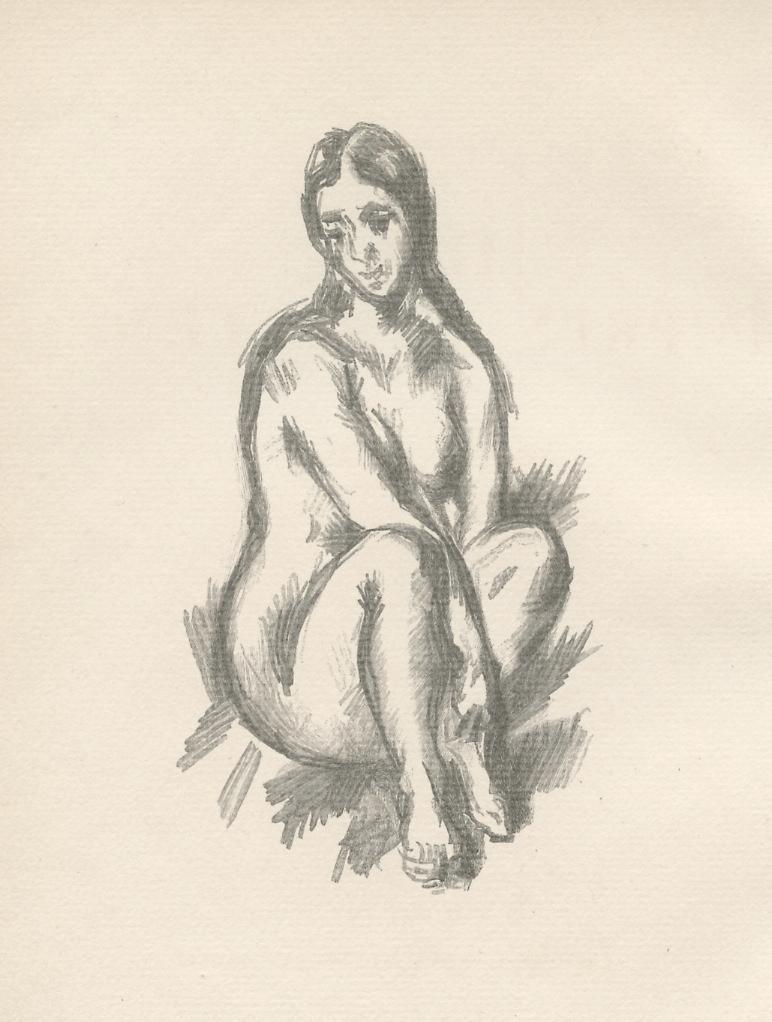

Après 1914, il travaille à Paris et dans les environs de Rouen et de Versailles. Les sujets de ses peintures comprenaient des fleurs, des paysages et des scènes de la vie contemporaine, et il a produit de nombreuses gravures. Valtat continue à peindre jusqu'en 1948, date à laquelle le glaucome dont il souffre depuis plusieurs années lui fait perdre la vue. Il est décédé le 2 janvier 1952 à Paris.