Articoli simili a Studi per il Giudizio di Salomone, un disegno a doppia faccia di Simone Cantarini

Vuoi altre immagini o video?

Richiedi altre immagini o video al venditore

1 di 15

Simone CantariniStudi per il Giudizio di Salomone, un disegno a doppia faccia di Simone Cantarinica 1643-1648

ca 1643-1648

14.500 €IVA inclusa

Informazioni sull’articolo

In questo studio a gesso rosso a doppia faccia, Simone Cantarini ci offre una doppia riflessione sul tema del Giudizio di Solomon. Questo foglio rivela il suo stile preciso e il suo senso del dettaglio, che qui combina con un'autentica ispirazione barocca. nella composizione.

1. La tumultuosa vita di Simone Cantarini, dalle Marche allo studio di Guido Reni a Bologna

Simone Cantarini nacque nel 1612 a Pesaro, nelle Marche, una regione che fu crocevia di artisti provenienti da molte parti d'Italia. Cantarini iniziò la sua formazione artistica abbastanza giovane, probabilmente tra il 1623 e il 1625, nello studio di Giovanni Giacomo Pandolfi (?1570-1640?), un pittore di opere religiose che combinava il naturalismo locale con lo stile manierista della fine del XVI secolo. Dopo un breve viaggio a Venezia, Cantarini si trasferì nella bottega di Claudio Ridolfi (?1570-1644), allievo di Paolo Veronese (1528-1588). Da Ridolfi ricevette una formazione nella maniera veneziana che era anche una forte corrente nella tradizione locale, oltre a un profondo apprezzamento per l'arte di Federico Barocci (1535-1612), con cui Ridolfi aveva lavorato a Urbino. Verso il 1629 Ridolfi lasciò Pesaro, costringendo Cantarini a continuare i suoi studi da solo. Oltre alle stampe dei Carracci, il giovane artista rivolse la sua attenzione sempre più a Barrocci e anche all'arte caravaggesca, ma molto personale, di Orazio Gentileschi, che eseguì diverse opere nelle Marche durante gli anni '10 del XVI secolo, e di Giovan Francesco Guerrieri (1589-1657) della vicina Fossombrone.

Come racconta Malvasia, l'evento più significativo della giovinezza di Cantarini fu l'arrivo, probabilmente nel 1632, della Madonna con Bambino e i Santi Thomas e Girolamo di Guido Reni (1575-1642) nel Duomo di Pesaro (oggi Pinacoteca Vaticana). Non contento di studiare lo stile di Guido solo da quest'opera, Cantarini si recò nella chiesa di San Pietro in Valle, nella vicina Fano, per copiare e disegnare dopo la Consegna delle chiavi a Pietro di Guido (ora Louvre, Parigi), completata nel 1626, e l'Annunciazione del 1620-21. Il giovane artista assimilò rapidamente lo stile di Guido e presto ricevette importanti commissioni. Il desiderio di Cantarini di recarsi a Bologna per studiare nello studio di Guido ricevette un ulteriore impulso da un attentato alla sua vita dovuto a delle imprese amorose che, secondo Malvasia, furono ispirate da uno studio troppo attento delle stampe lascive dei Carracci.

Al suo arrivo a Bologna, probabilmente nel 1634 o 1635, Cantarini si presentò nello studio di Guido come un pittore di scarsa formazione. Le sue capacità divennero presto evidenti. Pur riconoscendo che Cantarini era già un pittore pienamente formato, Guido fece del giovane il suo allievo più fidato e gli assicurò molte commissioni. Alla fine, però, il famigerato orgoglio e la lingua senza freni di Cantarini vennero alla ribalta e allontanarono il maestro e l'intero Studio. Un punto di attrito fu il rifiuto di Cantarini di utilizzare il suo considerevole talento di incisore per diffondere i disegni di Guido, sostenendo che i suoi erano ugualmente degni di essere pubblicati. La rottura decisiva avvenne nel 1637. Da questo momento in poi, anche i rapporti di Cantarini con i suoi mecenati si deteriorarono rapidamente, al punto che le sue commissioni diminuirono quasi del tutto.

Nel 1639 Cantarini è presente al matrimonio della sorella a Pesaro. Deve essere stato poco dopo, nel 1640 o 1641, che fece un breve viaggio a Roma. Dopo la morte di Guido nel 1642, Cantarini tornò a Bologna, dove mantenne uno studio di successo fino alla sua morte, avvenuta nel 1648 dopo un soggiorno a Mantova. Il suo comportamento e le sue critiche alla collezione dei Gonzaga crearono uno scandalo e si sospetta che sia stato avvelenato da un rivale arrabbiato.

2. Il giudizio di A. Solomon

Questa scena dell'Antico Testamento è descritta nel Primo Libro dei Re (3, 16-28). Due donne avevano dato alla luce un bambino ciascuna, ma una di loro è morta per soffocamento. Poi hanno litigato per il figlio sopravvissuto. Per risolvere la disputa, Salomone chiamò una spada e ordinò di tagliare in due il bambino. Una delle donne dichiarò che avrebbe preferito rinunciare al bambino piuttosto che vederlo morire e A. Solomon riconobbe così la vera madre del bambino, alla quale era stato affidato.

La lezione magistrale di questa sentenza consiste nel distaccarsi dall'uguaglianza apparentemente soddisfacente per cercare la vera giustizia. L'analisi delle emozioni che hanno portato alla disputa (gelosia nel caso della non-madre, istinto materno nel caso della madre) è più importante delle prove materiali. La pacificazione delle parti, conseguenza della vera giustizia, si basa sull'analisi delle emozioni sottostanti. La vera madre tiene il suo bambino, quella gelosa viene punita: le intenzioni malvagie vengono sconfitte, l'amore viene premiato. Questa storia è stata spesso utilizzata per illustrare il precetto che la giustizia non è l'uguaglianza, a volte in contesti laici.

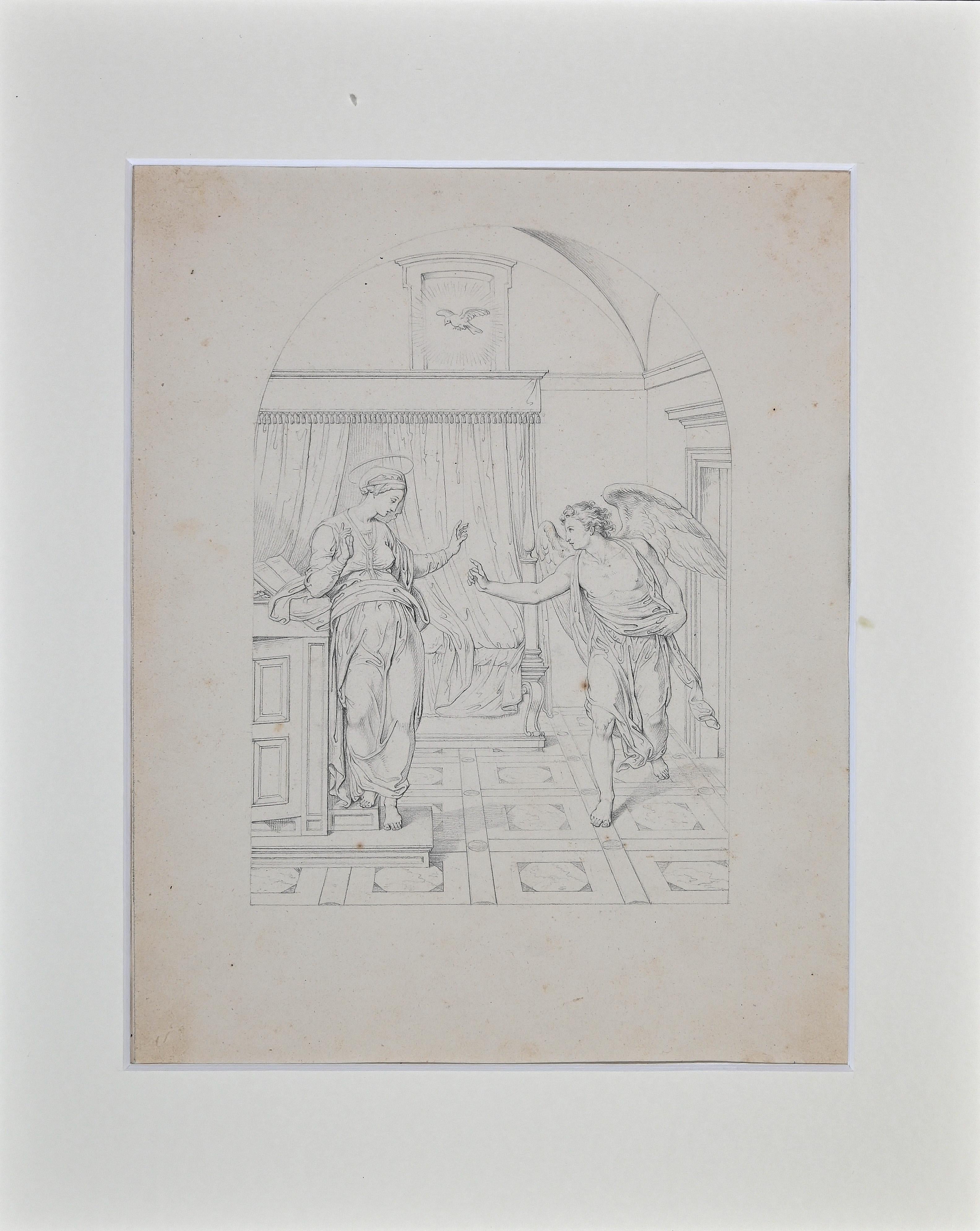

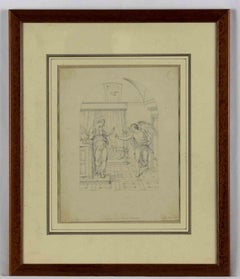

3. Descrizione del disegno

Sebbene riteniamo che le due scene siano di pari interesse, il disegno proviene da una collezione precedente in cui era stato montato in una vetrina. Lo strappo irregolare di questo montaggio (che si è conservato) sulla destra indica che questo disegno è stato presentato con il lato firmato sul recto, e abbiamo quindi mantenuto questa denominazione, anche se il disegno sul verso può sembrare più compiuto (e meglio centrato!).

La caratteristica affascinante di questo disegno è che è a doppia faccia, "ruotando" (come vedremo) intorno alla figura della madre gelosa, che è raffigurata di fronte, con le braccia tese verso sinistra. Questa stessa figura si trova a sinistra del soldato che tiene il bambino nella composizione del recto e a destra di Salomon nel verso.

Ci sembra che questi due studi siano come due momenti della stessa narrazione: nel primo caso (verso), le due donne si trovano davanti al re Solomon, seduto sul suo trono, con le braccia aperte in un gesto imperioso. La donna in piedi è in posizione accusatoria, mentre l'altra, accovacciata con un ginocchio a terra, è in posizione di umile supplica.

La differenza tra le posizioni di queste donne fa luce sulla natura delle protagoniste e riconosciamo in questo gesto umile la vera madre del bambino, pronta a fare qualsiasi cosa per salvare il figlio mentre l'altra madre la calunnia.

Nella scena raffigurata sul recto, la testa del neonato ha sostituito la mano di Solomon al centro della composizione. An He è tenuto per una gamba da un soldato raffigurato in contrapposto.

Sempre in ginocchio, la vera madre è ora rivolta verso il soldato, di cui ferma il braccio, e allo stesso tempo lancia uno sguardo implorante a A. Solomon alla sua destra. Il significato di questo sguardo può essere compreso solo in riferimento alla scena precedente (sarebbe stato più logico che la donna guardasse il soldato), e possiamo immaginare che l'artista stesse cercando la disposizione di una grande composizione in cui questo gruppo di due donne con movimenti simmetrici sarebbe stato incorniciato alla sua sinistra dal soldato e alla sua destra da Salomon.

4. Opere d'arte correlate

Purtroppo le nostre ricerche non hanno portato alla scoperta di altre opere di Cantarini che trattino lo stesso argomento, dato che i soggetti dell'Antico Testamento sono piuttosto rari nella sua opera grafica. La grande disinvoltura dell'artista in questo disegno ci porta a considerarlo un'opera della maturità (1643 circa - 1648), quando, tornato a Bologna dopo la morte di Guido Reni, gestiva un prospero studio.

Questo disegno riflette perfettamente la risonanza cross-over, evidenziata da Marina Cellini nel suo libro sui disegni dell'Album Horne, tra l'eredità barocca e l'influenza di Raphael, di cui collezionava i disegni. L'influenza di Raphael è percepibile qui nella figura "angelica" del soldato.

La figura di Salomone e la torsione della schiena della donna ai piedi del soldato, con una spalla nuda, potrebbero evocare il Giudizio di Salomone di A. Valentin de Boulogne (10° foto nella galleria), dipinto intorno al 1627 -1629 (ne esistono due versioni: una al Louvre, l'altra alla Galleria Barberini di Roma), che Cantarini potrebbe aver visto durante il suo soggiorno romano.

5. Le opere grafiche di Simone Cantarini

Simone Cantarini era un disegnatore prolifico e i suoi numerosi disegni sono conservati nelle principali collezioni pubbliche di tutto il mondo. La tecnica del gesso rosso utilizzata nel disegno qui presentato è tipica dell'artista, come dimostra il disegno di Venere e Adone del Musée du Louvre riprodotto qui sotto (ultima foto della galleria).

Una particolarità dei disegni di Cantarini è che spesso venivano conservati in album, come il foglio che presentiamo qui. I disegni del suo studio bolognese sono stati acquistati in blocco da diversi collezionisti locali, mentre altri sono stati ereditati dalla sua famiglia a Pesaro e poi venduti in gruppo a collezionisti locali. Queste collezioni sono state successivamente smembrate.

Nel suo libro sull'Album Horne (un insieme di 44 disegni, per lo più di Cantarini, probabilmente acquistati in Inghilterra intorno al 1818-1820 dal marchese Antonio Antaldi e successivamente ricomposti in un unico album ora di proprietà della Fondazione Horne di Firenze), Marina Cellini cita alcune importanti collezioni storiche che sono in parte sopravvissute in raccolte pubbliche: quella della biblioteca di Pesaro (che si dice provenga anch'essa dal marchese Antaldi), quella del Museo di Rio de Janeiro (!), acquistata in blocco da José da Costa e Silva dalla famiglia Fava di Bologna, o quella della Pinacoteca Brera di Milano, proveniente dal collezionista Filippo Acqua (1737-1808), che la acquistò a sua volta da uno degli eredi di Cantarini.

Il nostro foglio presenta diverse annotazioni nei margini superiori, che potrebbero far luce sulla sua provenienza grazie al confronto con altri disegni con annotazioni simili (purtroppo, nessuna delle collezioni citate è stata digitalizzata fino ad oggi).

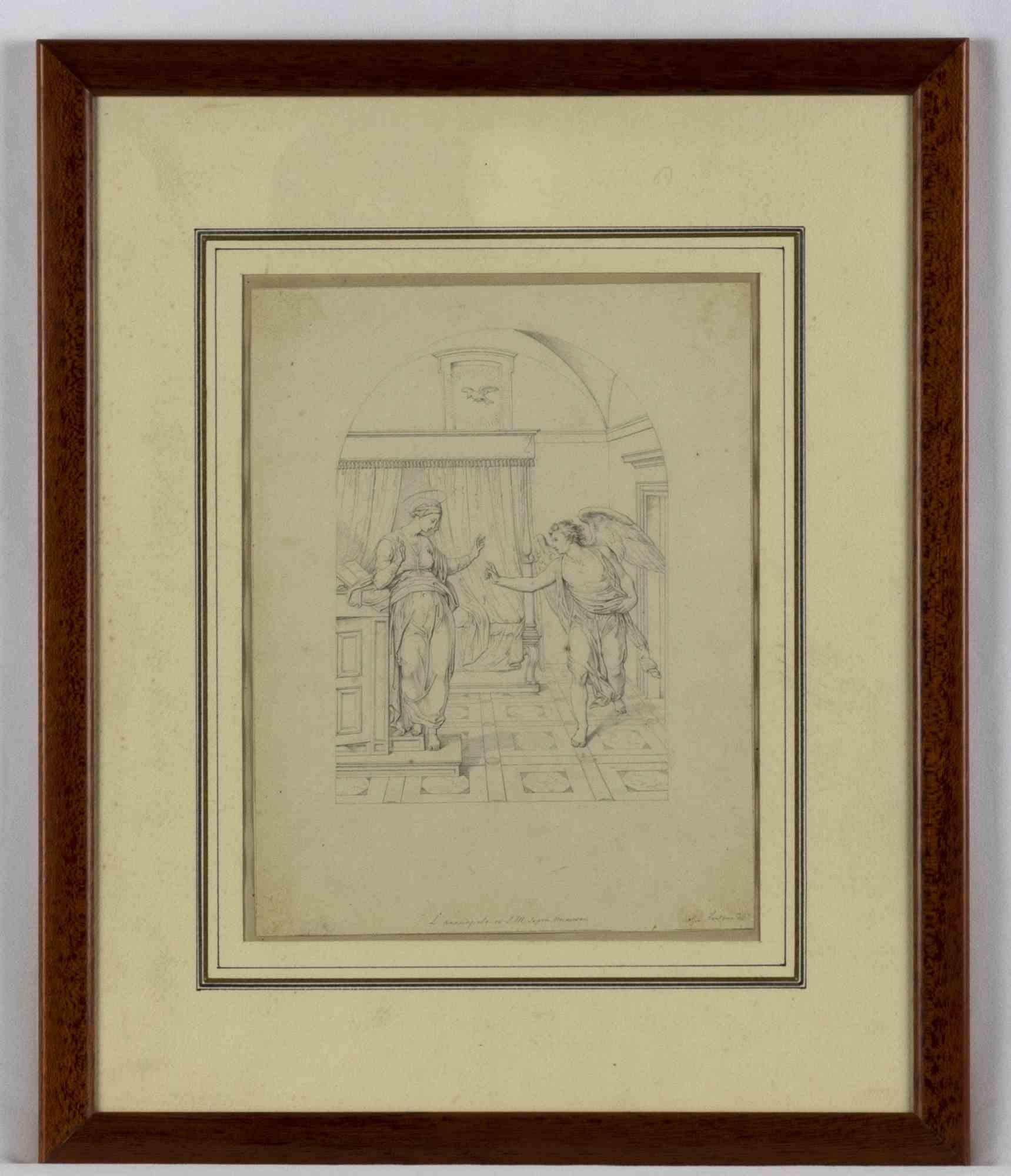

6. Cornice

Questo disegno a gesso rosso è stato incorniciato in una cornice bolognese del XVII secolo. La montatura è double-face e permette di esporre il disegno sia sul verso che sul recto, mentre il lato non esposto, anch'esso protetto da un vetro, è visibile sul retro della cornice.

- Creatore:Simone Cantarini (1612 - 1648, Italiano)

- Anno di creazione:ca 1643-1648

- Dimensioni:Altezza: 46,99 cm (18,5 in)Larghezza: 43,03 cm (16,94 in)

- Tecnica:

- Movimento e stile:

- Periodo:1640-1649

- Condizioni:Dimensioni: 8 3/4''x 7 5/8'' (222 x 193 mm) (con cornice 18 1/2''x 16 15/16''- 47 x 43 cm) Firmato in basso con inchiostro "Pesares". Cornice: Cornice bolognese del XVII secolo, in legno intagliato e dorato.

- Località della galleria:PARIS, FR

- Numero di riferimento:1stDibs: LU1568216519142

Simone Cantarini nacque a Pesaro nell'aprile del 1612, all'epoca parte dello Stato Pontificio e fu battezzato il 12 aprile successivo. Il suo percorso formativo seguì varie tappe nelle Marche, tra le quali ricordiamo la guida del maestro Giovan Giacomo Pandolfi, oltre all'influenza nella sua prima fase creativa della pittura tardo-manierista marchigiana, della tendenza caravaggesca di Orazio Gentileschi e Giovanni Francesco Guerrieri, per arrivare a una fase artistica che segue l'influenza di Barocci e Guido Reni. La sua formazione non fu immune da elementi naturalistici, che a partire dal 1640 si aggiunsero alle conoscenze classiche, trasformando Cantarini in un "petit-maître" di elevata sensibilità culturale e stilistica. I soggiorni a Venezia presso la bottega del maestro Claudio Ridolfi e il soggiorno di quattro anni (1635-1639) a Bologna presso la bottega di Guido Reni furono fondamentali per il suo perfezionamento. Le sue opere più significative sono quelle legate al periodo bolognese, basti pensare all'Immacolata Concezione e ai Santi, al Riposo in Egitto, alla Trasfigurazione e al Loth con le figlie, tutti risalenti al quadriennio bolognese. Seguono alcune opere realizzate a Roma durante un breve soggiorno, tra cui il Miracolo dello storpio e la Salomè che riceve la testa del Battista esposti a Cesena nel 2010. Intorno al 1641 Cantarini soggiornò a Roma dove si dedicò principalmente alla scultura antica e allo studio delle opere di Raphael. Subito dopo la morte di Reni (1642), Cantarini tornò a Bologna, dove creò opere di alta qualità, come l'Adorazione dei Magi e fu attivo negli ultimi anni della sua vita. La morte di Cantarini avvenne all'improvviso e a questo proposito le notizie storiche appaiono contrastanti e incerte: mentre secondo alcune fonti sarebbe morto a Verona nel 1648 per mano del Duca di Mantova a causa della mancata consegna di un'opera, secondo altre sarebbe stato assassinato da un pittore mantovano dopo una violenta lite. La pittura di Cantarini era caratterizzata da uno stile peculiare, dall'accentuata ricerca di effetti pittorici, attraverso il potere suggestivo dei colori o delle immagini, fino ai colori graduati e alle pose innovative delle figure. Di notevole pregio e originalità la produzione grafica di acqueforti, che vanta una quarantina di soggetti (37 catalogati) talvolta tratti da brani pittorici di maggior successo. Una produzione grafica che testimonia l'iniziale interesse del pittore pesarese per l'opera incisoria di Federico Barocci e Guido Reni, ai quali è fortemente debitore, per poi affrancarsi da questi nelle opere della maturità, con soggetti e composizioni che si caratterizzano per una maggiore autonomia espressiva e per una marcata qualità del segno. Lorenzo Pasinelli, Giulio Cesar Milani, Giovanni Peruzzini, Girolamo Rossi, Giovanni Maria Luffoli, Giovanni Venanzi e Flaminio Torre furono alcuni dei suoi allievi.

Informazioni sul venditore

5,0

Venditore professionale selezionato

Ogni venditore supera rigorosi standard di autenticità e affidabilità

Fondazione nel 2020

Venditore 1stDibs dal 2021

10 vendite su 1stDibs

- SpedizioneRecupero del preventivo…Spedizione da: PARIS, Francia

- Politica di reso

Alcune parti di questa pagina sono state tradotte automaticamente. 1stDibs non può garantire che le traduzioni siano corrette. L’inglese è la lingua predefinita del sito.

Garanzia di autenticità

Nell’improbabile caso in cui si verifichi un problema con l’autenticità di un articolo, contattaci entro un anno per ottenere un rimborso completo. DettagliGaranzia di rimborso

Se il tuo articolo non corrisponde alla descrizione, è danneggiato durante il trasporto o non arriva, contattaci entro 7 giorni per un rimborso completo. DettagliAnnullamento entro 24 ore

Hai un periodo di tolleranza di 24 ore per annullare il tuo acquisto, senza necessità di fornire spiegazioni.Venditori professionali selezionati

I nostri venditori di livello internazionale devono aderire a rigorosi standard di servizio e qualità, garantendo l’integrità delle inserzioni.Garanzia miglior prezzo

Se scopri che un venditore ha pubblicato altrove lo stesso articolo a un prezzo più basso, applicheremo lo stesso prezzo.Consegna globale affidabile

La nostra rete di vettori leader del settore offre opzioni di spedizione specializzate in tutto il mondo, inclusa la consegna personalizzata.Altro da questo venditore

Mostra tuttoAllegoria del Trattato di Angoulême, disegno attribuito a Donato Mascagni

Ringraziamo la signora Ursula Verena Fischer Pace per averci suggerito l'attribuzione a Donato Arsenio Mascagni.

Siamo stati immediatamente sedotti dalle ricche tonalità di questa a...

Categoria

Anni 1620, Antichi maestri, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Inchiostro

Il martirio di San Bartolomeo, disegno preparatorio di Alessandro Casolani

Questo potente disegno a penna e inchiostro marrone è uno studio per una pala d'altare che raffigura il Martirio di San Bartolomeo. Firmato e datato 1604, fu dipinto alla fine della ...

Categoria

Inizio Seicento, Antichi maestri, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Inchiostro, Penna

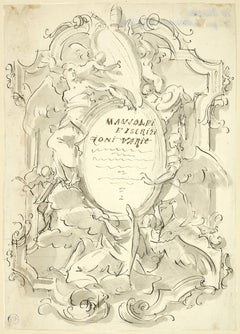

Studio per un frontespizio, disegno barocco di Giovanni Antonio Pellegrini

Di Giovanni Antonio Pellegrini

Questo magistrale frontespizio, eseguito con mano sicura, testimonia la sopravvivenza del grande gusto barocco nella Venezia del XVIII secolo. Potrebbe essere una delle ultime opere ...

Categoria

Anni 1740, Antichi maestri, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Inchiostro

Allegoria della castità, un disegno attribuito a G. Porta di grande provenienza

Questo magnifico disegno del Rinascimento veneziano ci incuriosisce per molti aspetti. Raffigura una composizione allegorica il cui significato in parte ci sfugge: una figura velata ...

Categoria

XVI secolo, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Gesso

Studio per una scena di caccia, schizzo a gesso rosso attribuito a Karel du Jardin

Ringraziamo Carolina Trupiano Kowalczyk per aver suggerito questa attribuzione a Karel du Jardin dopo un esame diretto dell'opera. Il suo studio del disegno (in italiano), su cui si ...

Categoria

Anni 1650, Antichi maestri, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Gesso, Inchiostro, Carta vergata

Studio in stile antico, un disegno neoclassico di Augustin Pajou

In questo disegno vivace e fresco, probabilmente tratto da uno dei taccuini dell'artista, Pajou ci presenta una composizione liberamente ispirata all'antichità, come ricordo di una v...

Categoria

Anni 1750, Antichi maestri, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Inchiostro

Ti potrebbe interessare anche

L'Annunziata in S. M. - Disegno di Giovanni Fontana - XVI secolo

Di Giovanni Fontana

L'Annunziata in S. M. sopra Minerva è un'opera d'arte antica originale realizzata da Giovanni Fontana.

Foglio color avorio attaccato su un cartoncino color avorio ( cm 35,8 x 26,7)

...

Categoria

XVI secolo, Antichi maestri, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Carta, Matita

3675 € Prezzo promozionale

25% in meno

Disegno figurativo allegorico toscano matita su carta del XIX secolo

Questo piccolo studio su carta, 18 x 21 cm, raffigura un gruppo di putti nudi, circa 7, che a gruppetti si dedicano a varie attività, delle quali si riesce a riconoscere quella dei t...

Categoria

19th Century, Romantico, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Carta, Matita

L'annuncio - Disegno di Giovanni Fontana - XVI secolo

Di Giovanni Fontana

L'annuncio in S. Maria sopra Minerva è un disegno originale a matita su carta, realizzato da Giovanni Fontana.

Lo stato di conservazione dell'opera d'arte è buono, ad eccezione di a...

Categoria

XVI secolo, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Carta, Matita

Disegno figurato neoclassico toscano soggetto storico del XIX secolo

Di Francesco Nenci

La proposta attributiva per questo disegno a inchiostro bruno su carta è il nome del pittore e accademico della compagine neoclassica tosco-romana Francesco Nenci (Anghiari, 19 april...

Categoria

Early 19th Century, Altro stile artistico, Disegni e acquarelli (nudo)

Materiali

Carta, Inchiostro

Scuola italiana, XVII secolo - Studio dopo gli affreschi di Bernardino Lanino

Scuola italiana, XVII secolo

Studio dopo gli affreschi di Bernardino Lanino in Santa Caterina, Milano

Gesso rosso su carta

297 x 186 mm

Annotato sul verso: "Vani" (altrimenti non f...

Categoria

XVII secolo, Antichi maestri, Disegni e acquarelli (interni)

Materiali

Gesso, Carta vergata

Disegno a gesso di antichi maestri, Sanguigna italiana del XVII secolo su carta

Gesso sangallino su carta

Dimensioni dell'immagine: 7 x 8 1/2 pollici (18 x 22 cm)

Supporto da ritagliare privo di acidi

Questo disegno del XVII secolo raffigura una donna sdraiata ...

Categoria

XVII secolo, Scuola italiana, Disegni e acquarelli figurativi

Materiali

Carta, Gesso