Objekte ähnlich wie Porträt eines Pharisäers im Halbformat - Im Schatten des Verrats -

Möchten Sie mehr Bilder oder Videos?

Zusätzliche Bilder oder Videos von dem*der Anbieter*in anfordern

1 von 8

Hermann PrellPorträt eines Pharisäers im Halbformat - Im Schatten des Verrats -1885

1885

1.200 €Einschließlich MwSt.

1.500 €20 % Rabatt

Versand

Angebot wird abgerufen …Das Versprechen von 1stDibs:

Authentizitätsgarantie,

Geld-Zurück-Garantie,

Stornierung innerhalb von 24 Stunden

Angaben zum Objekt

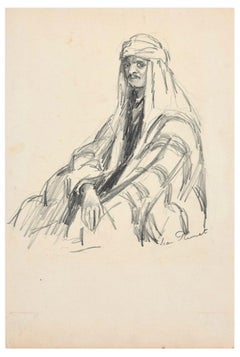

Hermann Prell (1854 Leipzig - 1922 Dresden-Loschwitz). Porträt eines Pharisäers in halber Länge, 1885. Skizze für die rechte Figur des Gemäldes Judas Iskariot, 1886. Mit Deckweiß und schwarzer Kreide gehöhte Bleistiftzeichnung auf beige-grauem Velin, 34 x 27,8 cm (sichtbar), 52 x 45 cm (montiert), signiert, datiert und bezeichnet "H. PRELL 1885 zu 'Judas'".

Geringfügig gebräunt, Sammlungsstempel auf der Rückseite.

- Im Schatten des Verrats -

Über das Kunstwerk

Dieses Gemälde ist die Skizze für den Kopf des Pharisäers, der Judas die Münzen anbietet, in einem der Hauptwerke von Herrmann Prell, dem 1886 vollendeten Gemälde Der Verrat des Judas. Das Gemälde befindet sich im Besitz der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und ist abgebildet in Adolf Rosenberg: Prell, Bielefeld und Leipzig 1901, S. 21 (Abb. 19). Besonders hervorgehoben wird sie bei Thieme-Becker (Bd. 27, S. 376).

Hermann Prell, Der Verrat des Judas, 1886

Der monumentale Kopf, der das Bild ausfüllt und sich durch sein ornamentiertes Gewand auszeichnet, ist fast ein verlorenes Profil, was im ausgeführten Gemälde durch die Hinwendung des Pharisäers zu Judas gerechtfertigt wird. Trotz der Tatsache, dass sich der Dargestellte vom Betrachter abwendet, war es notwendig, die Motivation für den Kauf eines Jüngers Christi künstlerisch herauszuarbeiten, weshalb sich die Zeichnung auf den Gesichtsausdruck konzentriert, während die "Accessoires" eher summarisch behandelt werden.

Hermann Prell vollzieht bei der Charakterisierung des Gesichts einen Spagat: Da der Pharisäer trotz seines zerstörerischen Handelns ein Akteur der Heilsgeschichte ist, muss der Kopf eine dem Ereignis angemessene Würde zeigen, gleichzeitig muss die Physiognomie aber auch von der intriganten Haltung zeugen, die zum Verrat führte. Um dieses Dilemma zu lösen, greift Prell auf die traditionellen Darstellungen der Apostelköpfe zurück, indem er das Gesicht schattiert, um die verstockte Dunkelheit des Geistes anzudeuten, und die Nasenwurzel leicht nach oben verschiebt, während der Mund abfällt, um so der Motivation der Handlung einen physiognomischen Ausdruck zu verleihen. Die fatale Dramatik des Verrats kommt in der Monumentalisierung des Kopfes und in den donnernden weißen Lichtern zum Ausdruck, die mit der Dunkelheit der Kreide kontrastieren.

Als Studie, die der Künstler als ein Werk für sich betrachtet, offenbart diese Zeichnung die malerischen Probleme und das Brainstorming der Monumentalmalerei.

Über den Künstler

Prell, der zu den bedeutendsten Vertretern der Monumentalmalerei seiner Zeit gehörte, begann 1872 ein Studium der Malerei bei Theodor Grosse an der Dresdner Kunstakademie und setzte es 1876 bei Carl Gussow an der Berliner Akademie fort. Hans von Marées unterrichtete ihn 1878 in Rom. Einen größeren Einfluss auf sein Werk hatten jedoch Arnold Böcklin und Max Klinger, mit denen Prell seit seiner Studienzeit befreundet war und mit denen er mehrfach zusammenarbeitete.

Prells erstes großes Werk, das seinen Ruf als Monumentalmaler begründete, waren die Fresken im Festsaal des Architektenhauses in Berlin 1881/82, die im Auftrag des Staates die verschiedenen Epochen der Architektur darstellten. Anschließend ging Prell für zwei Jahre nach Italien, um Freskomalerei zu studieren. Weitere wichtige Aufträge folgten. Dazu gehören monumentale Fresken in den Rathäusern von Worms (1884), Hildesheim (1882-92), Danzig (1895) und Dresden, das Treppenhaus des Schlesischen Museums der Schönen Künste in Breslau (1893/94), der Thronsaal der deutschen Botschaft in Rom (1896-99) und das Treppenhaus des Albertinums in Dresden (1900-1904).

Ab 1886 lehrte Prell an der Akademie der Künste in Berlin und wurde 1892 als Professor an die Akademie der Künste in Dresden berufen. Zu seinen Schülern gehörten Osmar Schindler und Hans Unger. Während seiner Zeit in Dresden gehörte Prell zu der Gruppe um Carl Bantzer, die später die Künstlerkolonie Goppeln gründete.

Eine umfangreiche Sammlung von Hermann Prells Werken wird in der Städtischen Galerie Dresden aufbewahrt. Otto Schiller und Martin Schauss haben die Büsten von Hermann Prell und Walter Witting mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet. Im Roemer Museum in Hildesheim war einst ein ganzer Raum Hermann Prell gewidmet. Viele von Prells wichtigen Werken gingen 1945 verloren.

Auswahl der öffentlichen Sammlungen, die Werke von Hermann Prell besitzen:

Albertinum Dresden, Städtische Kunstsammlung Chemnitz, Stadtmuseum Bautzen.

Ausgewählte Bibliographie

Adolf Rosenberg: Prell. Mit 115 Abbildungen nach Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen, Bielefeld 1901.

Georg Galland: Hermann Prell. Fresken, Skulpturen und Tafelbilder des Meisters, Leipzig 1916.

Hartwig Fischer: Ein wilhelminisches Gesamtkunstwerk auf dem Kapitol. Hermann Prell und die Einrichtung des Thronsaals in der Deutschen Botschaft zu Rom 1894-1899. Hamburg 1998.

Christel Wünsch: Hermann Prell. In: Die Kunst hat nie einen Menschen allein besessen. Dreihundert Jahre Akademie der Künste und Hochschule der Künste Berlin. Katalog Akademie der Künste und Hochschule der Künste, Berlin 1996, S. 317-319.

Heike Biedermann, Katrin Bielmeier: "Aber befreit empor zum Äther kreisen die Musen". Zur Ausgestaltung des Treppenhauses im Albertinum durch Hermann Prell. In: Dresdener Kunstblätter 54,4 (2010), S. 228-232.

DEUTSCHE VERSION

Hermann Prell (1854 Leipzig - 1922 Dresden-Loschwitz). Brustbild eines Pharisäers, 1885. Studie zur rechten Figur zum Gemälde "Judas Ischarioth" von 1886. Mit Deckweiß gehöhte Zeichnung in Bleistift und schwarzer Kreide auf beigegrauem Velin, 34 x 27,8 cm, 52 x 45 cm (Passepartout), signiert, datiert und bezeichnet "H. PRELL 1885 zu 'Judas'".

Minimal gebräunt, Ränder mit Klebestreifen hinterlegt, rückseitig Sammlungsstempel.

Exposé als PDF

- Im Schatten des Verrats -

zum Werk

Das Bild ist der Entwurf für den Kopf desjenigen Pharisäers, der Judas auf einem der Hauptwerke Herrmann Prells, dem 1886 vollendeten Gemälde "Verrat des Judas", Judas die Münzen darbietet. Das Gemälde gehört den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und ist abgebildet in: Adolf Rosenberg: Prell, Bielefeld und Leipzig 1901, S. 21 (Abb. 19). Im Thieme-Becker wird es eigens hervorgehoben (Bd. 27, S. 376).

Hermann Prell, Der Verrat des Judas, 1886

Der bildfüllende durch das ornamentierte Prunkgewand ausgezeichnete, monumental wirkende Kopf ist beinahe ins verlorene Profil gewendet, was auf dem ausgeführten Gemälde durch die Hinwendung des Pharisäers zu Judas begründet ist. Trotzdem sich der Dargestellte dem Betrachter durch seine Abwendung entzieht, galt es, die Motivation des Kaufs einer der Jünger Christi künstlerisch herauszuarbeiten, weshalb die Zeichnung auf die Ausprägung des Gesichtsausdrucks fokussiert ist, während das 'Beiwerk' eine eher summarische Behandlung erfährt. Bei der Charakterisierung des Gesichts meistert Hermann Prell eine Gradwanderung: Indem der Pharisäer trotz seines zerstörerischen Handelns ein Akteur der Heilsgeschichte ist, hat der Kopf eine diesem Geschehen entsprechende Würde aufzuweisen, zugleich muss die Physiognomie aber auch von der intriganten, den Verrat in die Wege leitenden Einstellung zeugen. Zur Lösung dieses Dilemmas bezieht sich Prell auf traditionelle Darstellungen von Apostelköpfen, verschattet das Gesicht, um die verstockte Dunkelheit des Geistes anzuzeigen und rückt den Nasenansatz leicht hoch, während die Mundpartie abfällt, wodurch der Motivation des Handelns ein physiognomischer Ausdruck gegeben wird. Die am Verrat hängende fatale Dramatik kommt in der Monumentalisierung des Kopfes ebenso zum Ausdruck wie in den gewitterartig aufleuchtenden Weißhöhungen, die mit dem Dunkel der Kreide kontrastieren. In Form einer vom Künstler selbst als eigenständiges Werk angesehenen Studie werden anhand dieser Zeichnung die Bildprobleme und die Ideenfindung der Monumentalmalerei sichtbar.

für Künstler

1872 nahm Prell, der zu den wichtigsten Vertretern der Monumentalmalerei seiner Zeit zählt, das Studium der Malerei an der Dresdner Kunstakademie bei Theodor Grosse auf und setzte es 1876 bei Carl Gussow an die Berliner Akademie fort. 1878 unterrichtete ihn Hans von Marées in Rom. Prägender für sein Oeuvre wurden allerdings Arnold Böcklin und Max Klinger, mit denen Prell seit Studienzeiten befreundet war und mehrfach zusammenarbeitete.

Prells erste größere Arbeit, die seinen Ruf als Monumentalmaler begründete, sind die im Staatsauftrag 1881/82 geschaffenen Fresken des Festsaales im Berliner Architektenhaus, auf denen die Epochen der Baukunst dargestellt sind. Im Anschluss daran ging Prell zwei Jahre nach Italien, um intensiv die Freskomalerei zu studieren. Es folgen weitere Großaufträge. Darunter Monumentalfresken in den Rathäusern von Worms (1884), Hildesheim (1882-92), Danzig (1895) und Dresden, die Ausmalung des Treppenhauses des Schlesischen Museums der bildenden Künste in Breslau (1893/94), des Thronsaales der Deutschen Botschaft in Rom (1896-99) und des Treppenhauses des Albertinums in Dresden (1900-1904).

Seit 1886 lehrte Prell an der Berliner Kunstakademie, 1892 erfolgte die Berufung zum Professor an die Dresdner Kunstakademie, um dort das Meisteratelier für Geschichtsmalerei zu leiten. Unter seinen Schülern waren Osmar Schindler und Hans Unger. In seiner Dresdner Zeit gehörte Prell zur Gruppe um Carl Bantzer, aus der sich später die Künstlerkolonie Goppeln formierte.

Ein umfangreiches Konvolut aus dem Nachlass von Hermann Prell wird in der Städtischen Galerie Dresden aufbewahrt. Otto Schiller und Martin Schauss haben Büsten und Walter Witting eine Ehrenmedaille Hermanns Prells angefertigt. Im Roemer-Museum Hildesheim war Hermann Prell ehemals ein ganzer Saal gewidmet. 1945 ging eine Vielzahl bedeutender Werke Prells verloren.

"Ausgehend von Studien setzte Prell auf einen auf den Formen der Hochrenaissance basierenden Idealstil, der aber auf naturalistisch-illusionistische Wirkung zielte. In der Gesamtkomposition seiner Zyklen war Prell bestrebt, die Wand im Sinne des Barock zu ignorieren und durch fiktive Durchbrechungen derselben dem Besucher das Gefühl der Raumerweiterung zu geben."

Hans Vollmer im Thieme-Becker

Auswahl öffentlicher Sammlungen, die Werke von Hermann Prell besitzen:

Albertinum Dresden, Städtische Kunstsammlung Chemnitz, Stadtmuseum Bautzen.

Auswahlbibliographie

Adolf Rosenberg: Prell. Mit 115 Abbildungen nach Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen, Bielefeld 1901.

Georg Galland: Hermann Prell. Fresken, Skulpturen und Tafelbilder des Meisters, Leipzig 1916.

Hartwig Fischer: Ein wilhelminisches Gesamtkunstwerk auf dem Kapitol. Hermann Prell und die Einrichtung des Thronsaals in der Deutschen Botschaft zu Rom 1894-1899. Hamburg 1998.

Christel Wünsch: Hermann Prell. In: Die Kunst hat nie einen Menschen allein besessen. Dreihundert Jahre Akademie der Künste und Hochschule der Künste Berlin. Katalog Akademie der Künste und Hochschule der Künste, Berlin 1996, S. 317-319.

Heike Biedermann, Katrin Bielmeier: "Aber befreit empor zum Äther kreisen die Musen". Zur Ausgestaltung des Treppenhauses im Albertinum durch Hermann Prell. In: Dresdener Kunstblätter 54,4 (2010), S. 228-232.

Anbieterinformationen

5,0

Gold-Anbieter*in

Premium-Anbieter*innen mit einer Bewertung über 4,3 und 24 Stunden Reaktionszeit

Gründungsjahr 2014

1stDibs-Anbieter*in seit 2023

20 Verkäufe auf 1stDibs

- VersandAngebot wird abgerufen …Versand von: Berlin, Deutschland

- Rückgabebedingungen

Einige Inhalte dieser Seite wurden automatisch übersetzt. Daher kann 1stDibs nicht die Richtigkeit der Übersetzungen garantieren. Englisch ist die Standardsprache dieser Website.

Authentizitätsgarantie

Im unwahrscheinlichen Fall eines Problems mit der Echtheit eines Objekts kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 1 Jahr für eine volle Rückerstattung. DetailsGeld-Zurück-Garantie

Wenn Ihr Objekt nicht der Beschreibung entspricht, beim Transport beschädigt wurde oder nicht ankommt, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen für eine vollständige Rückerstattung. DetailsStornierung innerhalb von 24 Stunden

Sie können Ihren Kauf jederzeit innerhalb von 24 Stunden stornieren, ohne jegliche Gründe dafür angeben zu müssen.Geprüfte Anbieter*innen

Unsere Anbieter*innen unterliegen strengen Dienstleistungs- und Qualitätsstandards, wodurch wir die Seriosität unserer Angebote gewährleisten können.Preisgarantie

Wenn Sie feststellen, dass ein*e Anbieter*in dasselbe Objekt anderswo zu einem niedrigeren Preis anbietet, werden wir den Preis entsprechend anpassen.Zuverlässige weltweite Lieferung

Unsere erstklassigen Versandunternehmen bieten spezielle Versandoptionen weltweit, einschließlich individueller Lieferung.Mehr von diesem*dieser Anbieter*in

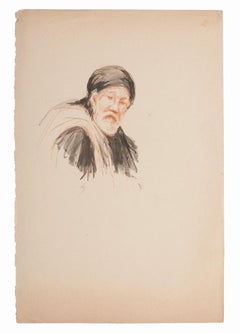

Alle anzeigenDer Schauspieler Karl Seydelmann, wahrscheinlich als Max Piccolomini / - Theatrical Realism -

Theodor Hosemann (1807 Brandenburg - 1875 Berlin), Der Schauspieler Karl Seydelmann wahrscheinlich als Max Piccolomini, um 1840. Aquarell mit Bleistift, 20,5 cm (Höhe) x 14,7 cm (Breite), rechts unten mit Bleistift signiert "Hosemann.".

- Papier etwas nachgedunkelt, angestaubt und mit leichten Knicken, rückseitig Montagereste. Das Bild selbst in leuchtenden Farben und gutem Zustand.

- Theatralischer Realismus -

Die Zeichnung ist in der von Bruno Cassirer 1925 herausgegebenen Reihe "Kunst und Künstler" (Bd. XXIII, Nr. 2, S. 49) abgebildet, wo sie als Porträt des Schauspielers Karl Seydelmann identifiziert wird, der wahrscheinlich Max Piccolomini aus Friedrich Schillers "Wallenstein" spielt. Parallel zu Hosemanns realistischer Kunst hatte Seydelmann mit seinen ausdrucksstarken Darstellungen der realistischen Schauspielkunst in Deutschland zum Durchbruch verholfen. Von 1838 bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1843 war Seydelmann als Hofschauspieler in Berlin tätig.

Hosemann zeigt den Schauspieler, der Max Piccolomini darstellt, mit Sturmhaube und Rüstung. Im Kontrapost stehend, auf sein Schwert gestützt, erscheint Max Piccolomini als mächtige Figur, die mit sich selbst nicht im Reinen ist, sondern aufgrund einer schicksalhaften Entscheidung an ihrem Platz bleibt. Seine innere Zerrissenheit drückt sich in den gegensätzlichen Richtungen seines Blicks und seiner Hand aus und verdeutlicht die letztlich an ihn selbst gerichtete Frage: "Soll ich das wirklich tun? Das innere Dilemma wird besonders anschaulich dadurch, dass die Gesten nicht in barocker Theatralik ausufern, sondern in schlichter Alltäglichkeit gehalten sind. Hier zeigt sich der "neue Realismus", der Seydelmanns Stück mit Hosemanns Kunst verbindet. Die Meisterschaft von Hosemanns expressivem Realismus konzentriert sich in der "sprechenden" Physiognomie.

Über den Künstler

Theodor Hosemann arbeitete von 1819 bis zu seinem zwölften Lebensjahr in der "Lithografischen Anstalt Arnz & Winckelmann" in Düsseldorf. Von 1822 bis 1828 studierte er auch an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er ab 1826 Schüler von Wilhelm Schadow war. 1828 trennte sich Johann Christian Winckelmann von seinen Geschäftspartnern, den Brüdern Heinrich und Josef Arnz, und eröffnete in Berlin den Verlag "Winckelmann & Söhne", der sich auf Bilder- und Kinderbücher spezialisierte. Theodor Hosemann folgte Winckelmann als Illustrator des Verlags nach Berlin, wo er sich schnell einen Namen machte und ab 1830 auch für die "Bunten Hefte" von George Gropius arbeitete. Von 1834 bis 1852 arbeitete er mit dem scharfzüngigen Humoristen Adolf Glaßbrenner zusammen, der unter dem Namen Adolf Brennglas publizierte, und schuf Illustrationen für dessen Serien "Berlin, wie es ist und - trinkt", "Berliner Volksleben" und "Komischer Volkskalender". Von 1842 bis 1855 war Hosemann Mitglied...

Kategorie

1840er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Papier

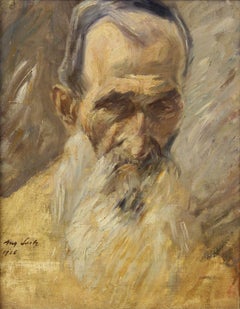

Half-length-Porträt eines älteren, gebürtigen Mannes – Melancholie eines Handwerkers –

Friedrich August Seitz (1902 Staffort - 1944 Belgrad). Brustbild eines älteren Mannes mit Bart. Öl auf Leinwand, 42 x 34 cm (sichtbarer Ausschnitt), 58 x 50 cm (Rahmen), signiert und...

Kategorie

1920er, Expressionismus, Figurative Gemälde

Materialien

Öl

1.440 € Angebotspreis

20 % Rabatt

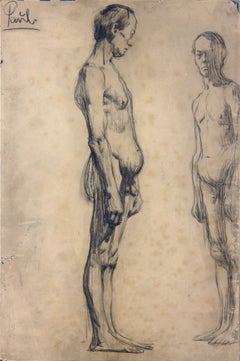

Selbstporträt – Homo nudus –

Bruno Paul (1874 Seifhennersdorf - 1968 Berlin). Self-Portrait, um 1895. Bleistift auf Papier, auf Karton aufgezogen, 53,5 x 35 cm, links oben signiert 'Paul'.

- Homo nudus -

Übe...

Kategorie

1890er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Bleistift

2.800 € Angebotspreis

20 % Rabatt

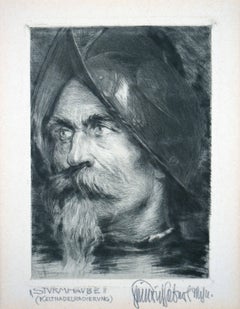

Balaclava – Das Ziel im Auge –

Heinrich Haberl (1869 Passau bis 1934 München), Sturmhaube, um 1900. Kaltnadelradierung, 14 x 10 cm (Plattenkante), 28 x 21 cm (Blattgröße), 39 x 29 cm (Passepartout), links unten in...

Kategorie

Frühes 19. Jahrhundert, Realismus, Figurative Drucke

Materialien

Radierung

192 € Angebotspreis

20 % Rabatt

Der Mann im Atelier – Über Kunst nachdenken –

Adolph Eduard Otto von Faber du Faur (1828 Ludwigsburg - 1901 München). Ein Mann sitzt im Studio. Aquarell, 43 x 27 cm (sichtbares Format), 73 x 53 cm (Rahmen), rechts unten monogram...

Kategorie

1890er, Realismus, Porträtzeichnungen und - aquarelle

Materialien

Wasserfarbe

760 € Angebotspreis

20 % Rabatt

Der Schauspieler Karl Seydelmann als Soldat / - Die Ausdruckskraft einer einfachen Pose -

Theodor Hosemann (1807 Brandenburg - 1875 Berlin), Der Schauspieler Karl Seydelmann als Soldat, um 1840. Aquarell in Bleistift, 22 cm (Höhe) x 14,7 cm (Breite), rechts unten in Bleistift signiert "Th.[eodor] Hosemann. f.[ecit]".

- Papier etwas nachgedunkelt, angestaubt, mit leichten Knickspuren und Montageresten im oberen Rand. Das Bild selbst in leuchtenden Farben und gutem Zustand.

- Die Ausdruckskraft einer einfachen Pose -

Möglicherweise eine Figur aus Friedrich Schillers "Wallenstein" darstellend, blickt der Schauspieler Karl Seydelmann, bewaffnet mit Muskete und Schwert, in die Ferne. Der Körper ist frontal ausgerichtet, der linke Arm ruht an der Seite, was der Figur ein Gefühl der Macht verleiht, das durch die Waffen unterstrichen wird, und gleichzeitig die Entschlossenheit zum Ausdruck bringt, sich dem Feind zu stellen. Die hochgehaltene Muskete entspricht einem Fahnenmast, und die Bereitschaft zum Kampf scheint durch die gezeigte Haltung motiviert zu sein. Dazu passt auch das flammende "Signalrot", das die Haltung dramatisiert.

Die Ausdruckskraft der Darstellung speist sich aus einfachen, fast alltäglichen Gesten und offenbart den "neuen Realismus", der Seydelmanns Stück mit Hosemanns Kunst verbindet. Die Meisterschaft von Hosemanns expressivem Realismus konzentriert sich in der "sprechenden" Physiognomie.

Über den Künstler

Theodor Hosemann arbeitete von 1819 bis zu seinem zwölften Lebensjahr in der "Lithografischen Anstalt Arnz & Winckelmann" in Düsseldorf. Von 1822 bis 1828 studierte er auch an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo er ab 1826 Schüler von Wilhelm Schadow war. 1828 trennte sich Johann Christian Winckelmann von seinen Geschäftspartnern, den Brüdern Heinrich und Josef Arnz, und eröffnete in Berlin den Verlag "Winckelmann & Söhne", der sich auf Bilder- und Kinderbücher spezialisierte. Theodor Hosemann folgte Winckelmann als Illustrator des Verlags nach Berlin, wo er sich schnell einen Namen machte und ab 1830 auch für die "Bunten Hefte" von George Gropius arbeitete. Von 1834 bis 1852 arbeitete er mit dem scharfzüngigen Humoristen Adolf Glaßbrenner zusammen, der unter dem Namen Adolf Brennglas publizierte, und schuf Illustrationen für dessen Serien "Berlin, wie es ist und - trinkt", "Berliner Volksleben" und "Komischer Volkskalender". Von 1842 bis 1855 war Hosemann Mitglied...

Kategorie

1840er, Realismus, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Papier

Das könnte Ihnen auch gefallen

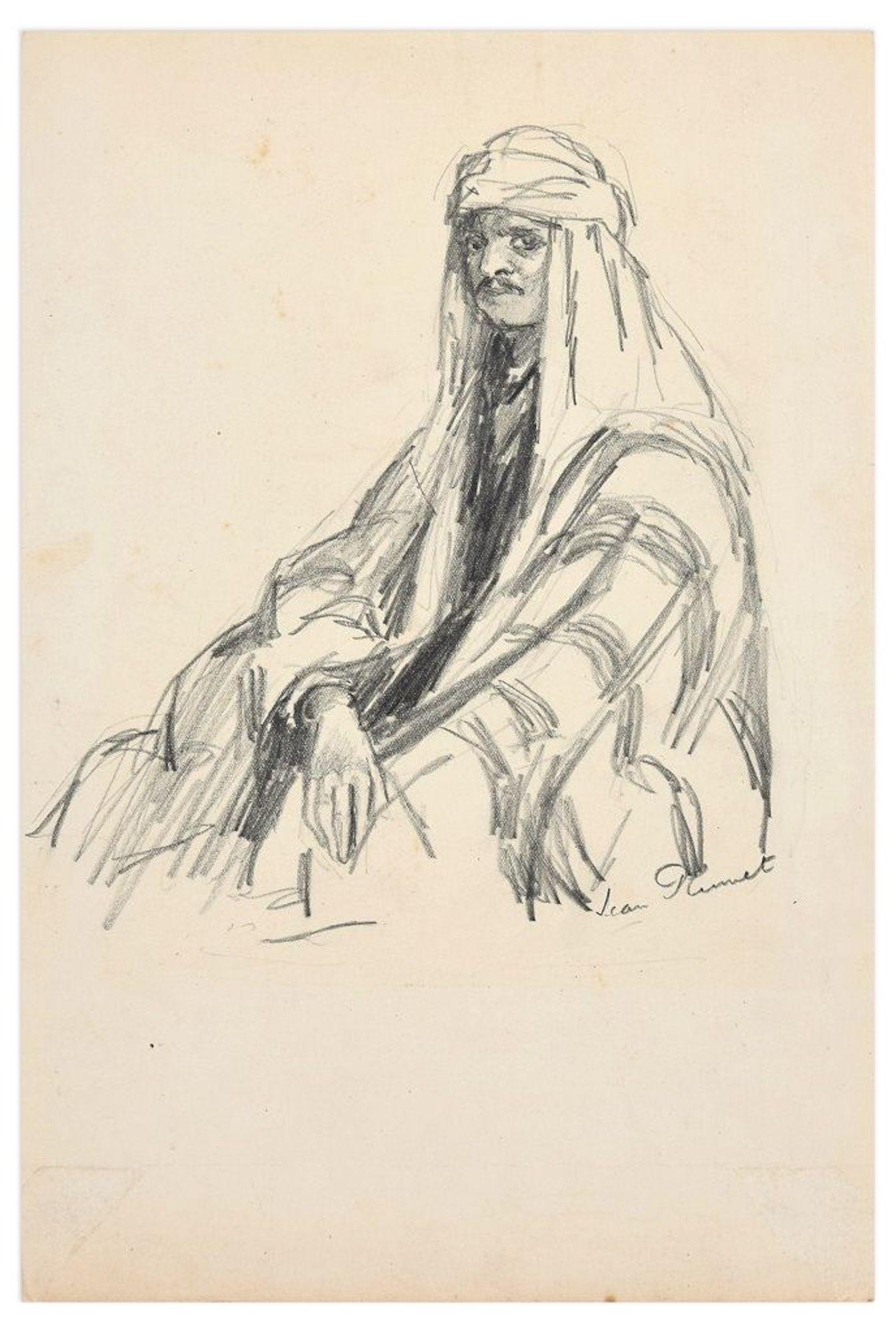

Porträt einer Araberin – Original Kohlezeichnung von Jean Plumet – frühes 20. Jahrhundert

Von Jean Louis Plumet

Das Porträt eines Arabers ist eine interessante Zeichnung des französischen Künstlers Jean Louis Plumet. Es ist in sehr gutem Zustand, mit Ausnahme einiger kleiner Flecken und einer ...

Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Moderne, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Holzkohle

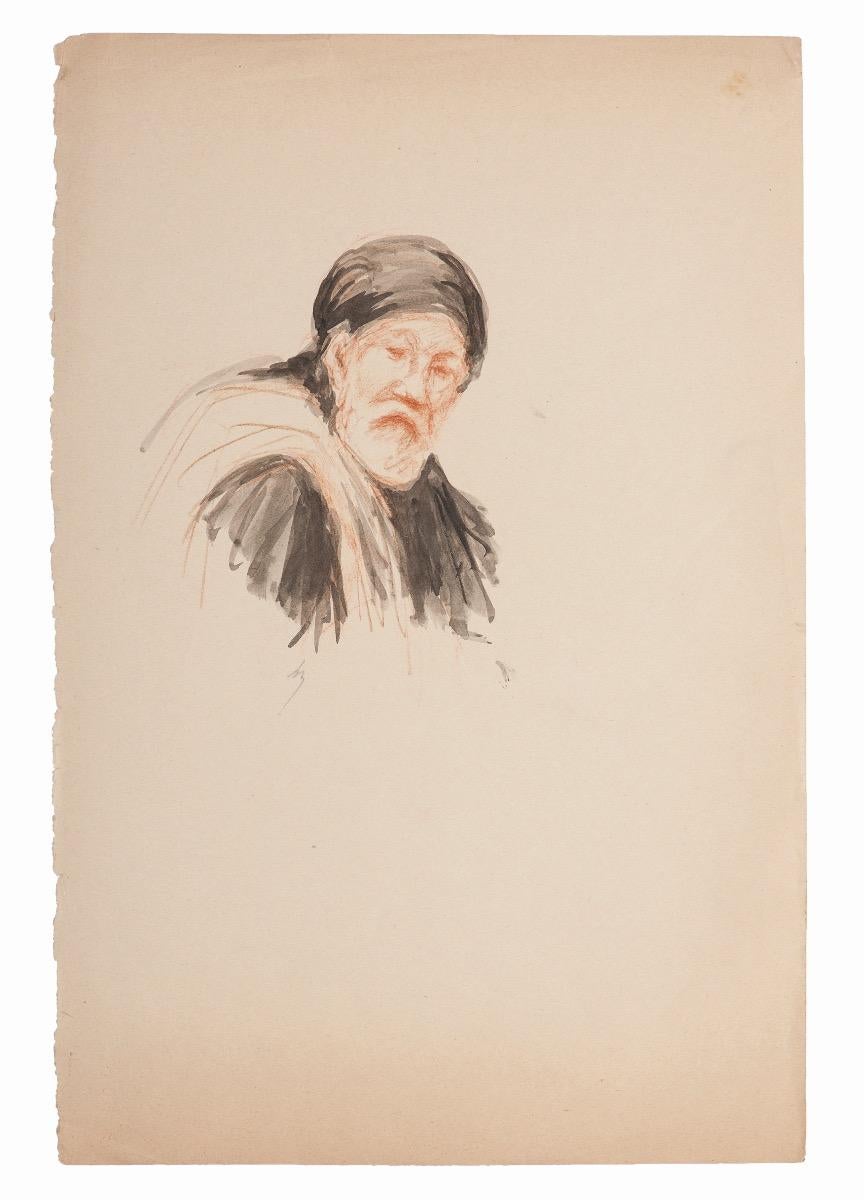

The Old Arab Man – Original-Aquarell auf Papier – 19. Jahrhundert

Der alte Mann ist eine Originalzeichnung in Aquarell auf Papier, die von einem anonymen Künstler des 19. Jahrhunderts angefertigt wurde.

Monogrammiert unten links in Bleistift

Der ...

Kategorie

19. Jahrhundert, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Papier, Wasserfarbe

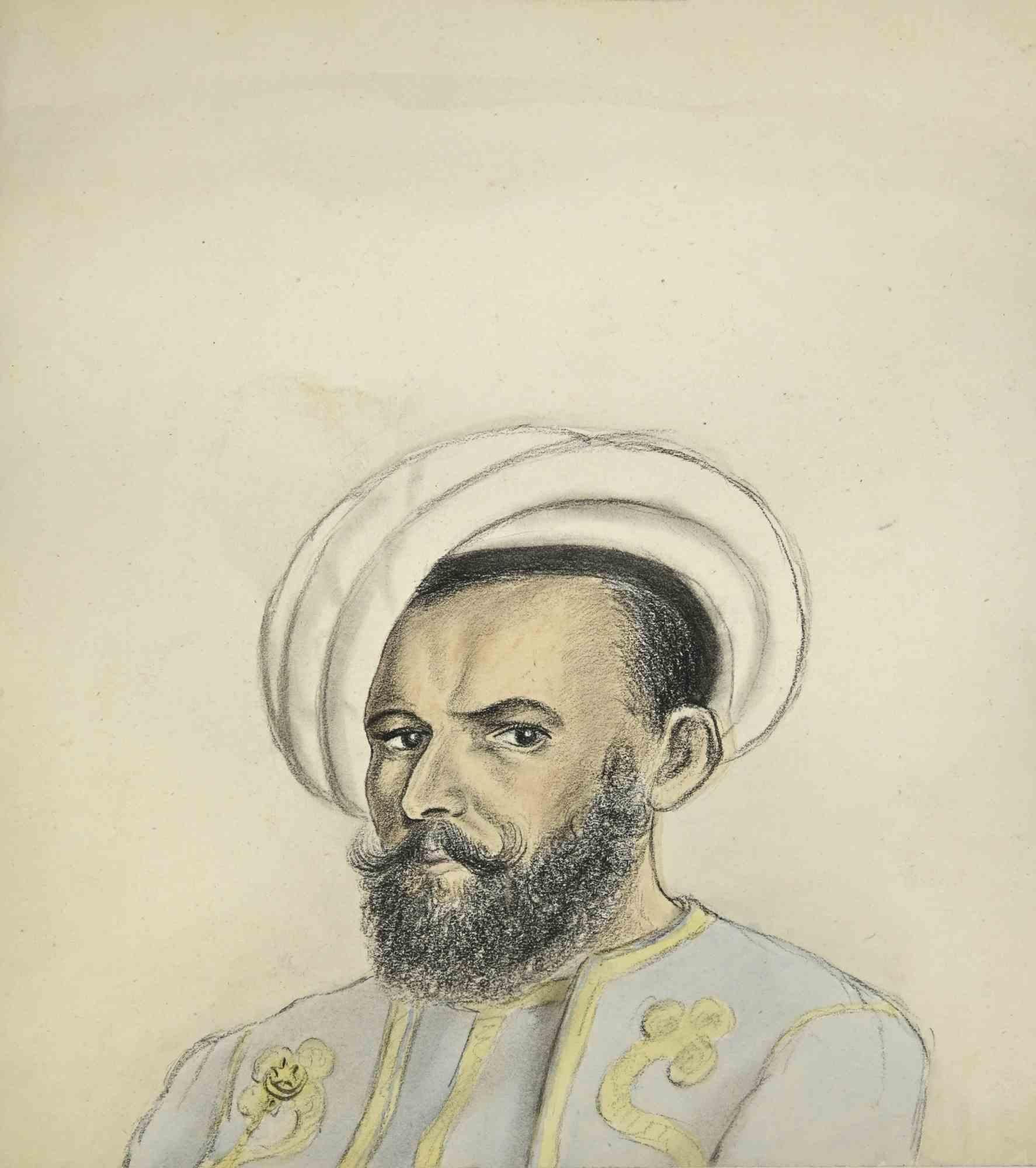

Porträt von Albertus Magnus - Originalzeichnung - Anfang des 20. Jahrhunderts

Das Porträt von Albertus Magnus ist eine Original-Bleistiftzeichnung eines anonymen Künstlers aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Guter Zustand, außer dass er gealtert ist.

Das Kunstwe...

Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Moderne, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Bleistift

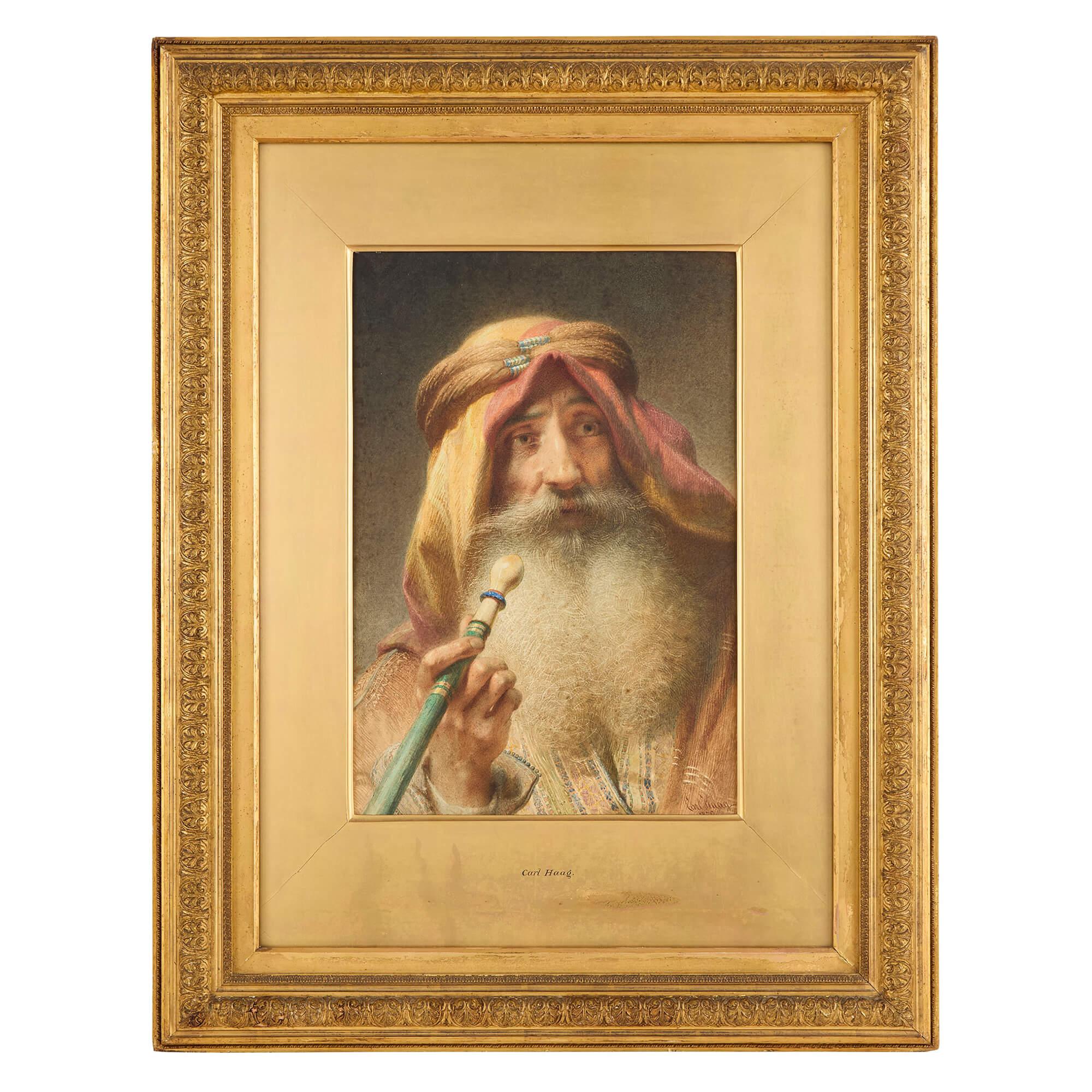

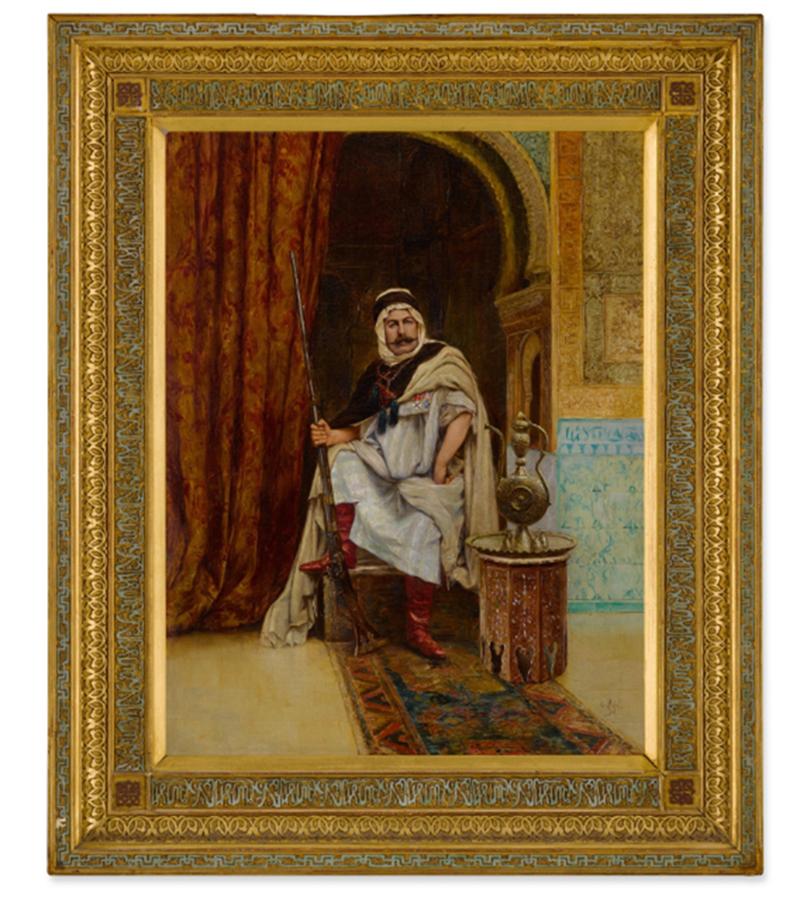

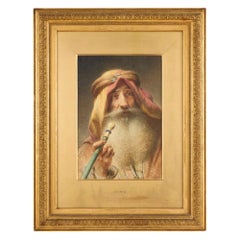

Mashallah Antike große deutsche Orientalist Aquarell Porträt Carl Haag

Von Carl Haag

Mashallah Antike große deutsche Orientalist Aquarell Porträt Carl Haag

Deutsch, 1870

Papier: Höhe 50cm, Breite 34cm

Rahmen: Höhe 90cm, Breite 70cm, Tiefe 8cm

Dieses bezaubernde Aqua...

Kategorie

Spätes 19. Jahrhundert, Figurative Gemälde

Materialien

Papier, Wasserfarbe

Porträt eines Generals - Zeichnung von Charles de Bozolez - Mitte des 20.

Das Porträt des Generals ist eine Zeichnung mit Bleistift auf Papier, die in den 1950er Jahren von Charles de Bozolez angefertigt wurde.

Der Erhaltungszustand ist gut.

Das Kunstwer...

Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Materialien

Bleistift

Clemente Pujol de Gustavino Ein Orientalist Arabischer Gardist

Künstler: Clemente Pujol de Guastavino (1850-1905)

Herkunft: Spanisch

Signatur: signiert C. Pujol (unten rechts)

Medium: Öl auf Leinwand

Abmessungen: 25 1/2 Zoll x 19 3/4 Zoll. ...

Kategorie

19. Jahrhundert, Porträtzeichnungen und - aquarelle

Materialien

Leinwand, Öl