Objekte ähnlich wie Wüstenzentrum – Polaroid, zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Farbe, Porträt

Möchten Sie mehr Bilder oder Videos?

Zusätzliche Bilder oder Videos von dem*der Anbieter*in anfordern

1 von 5

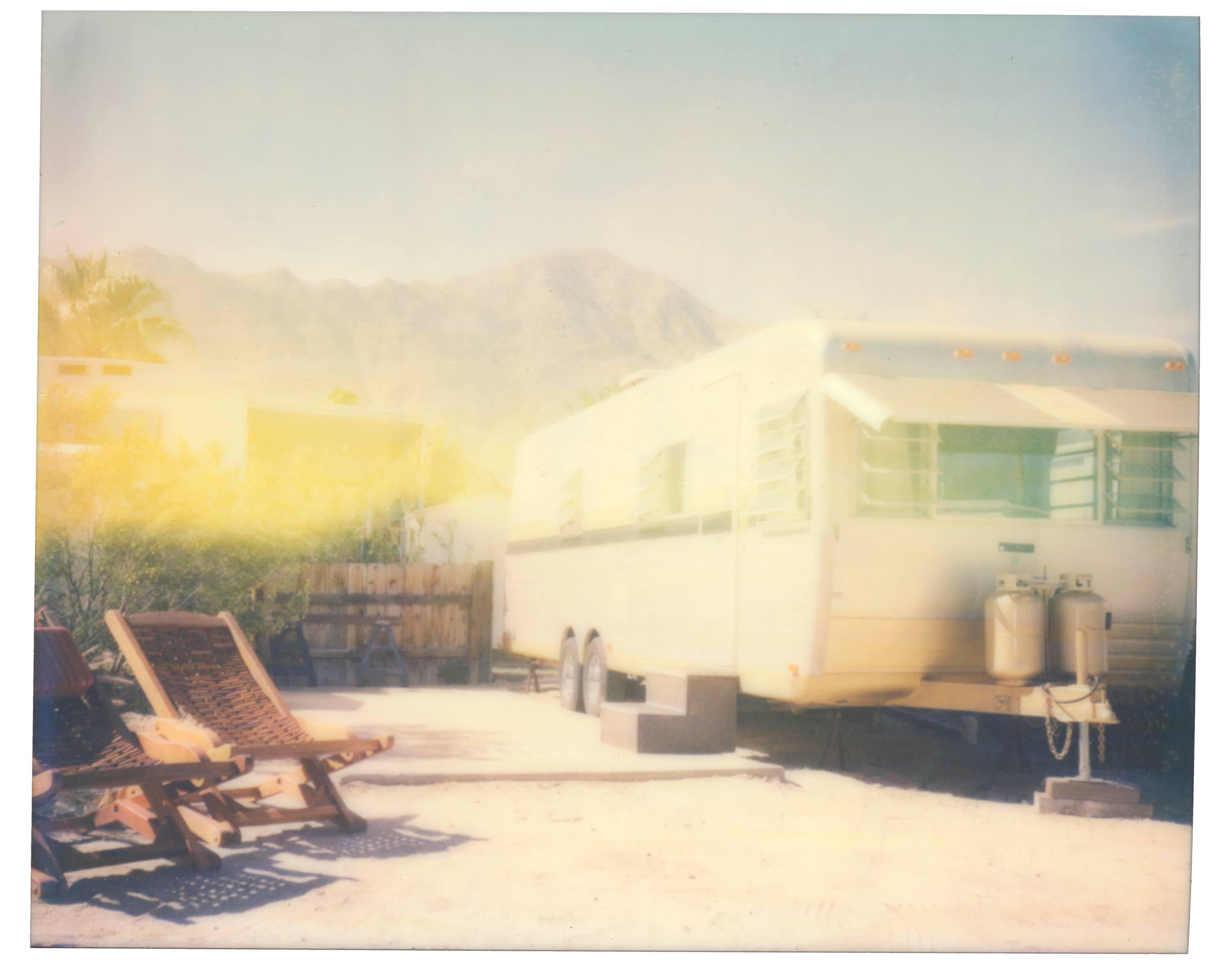

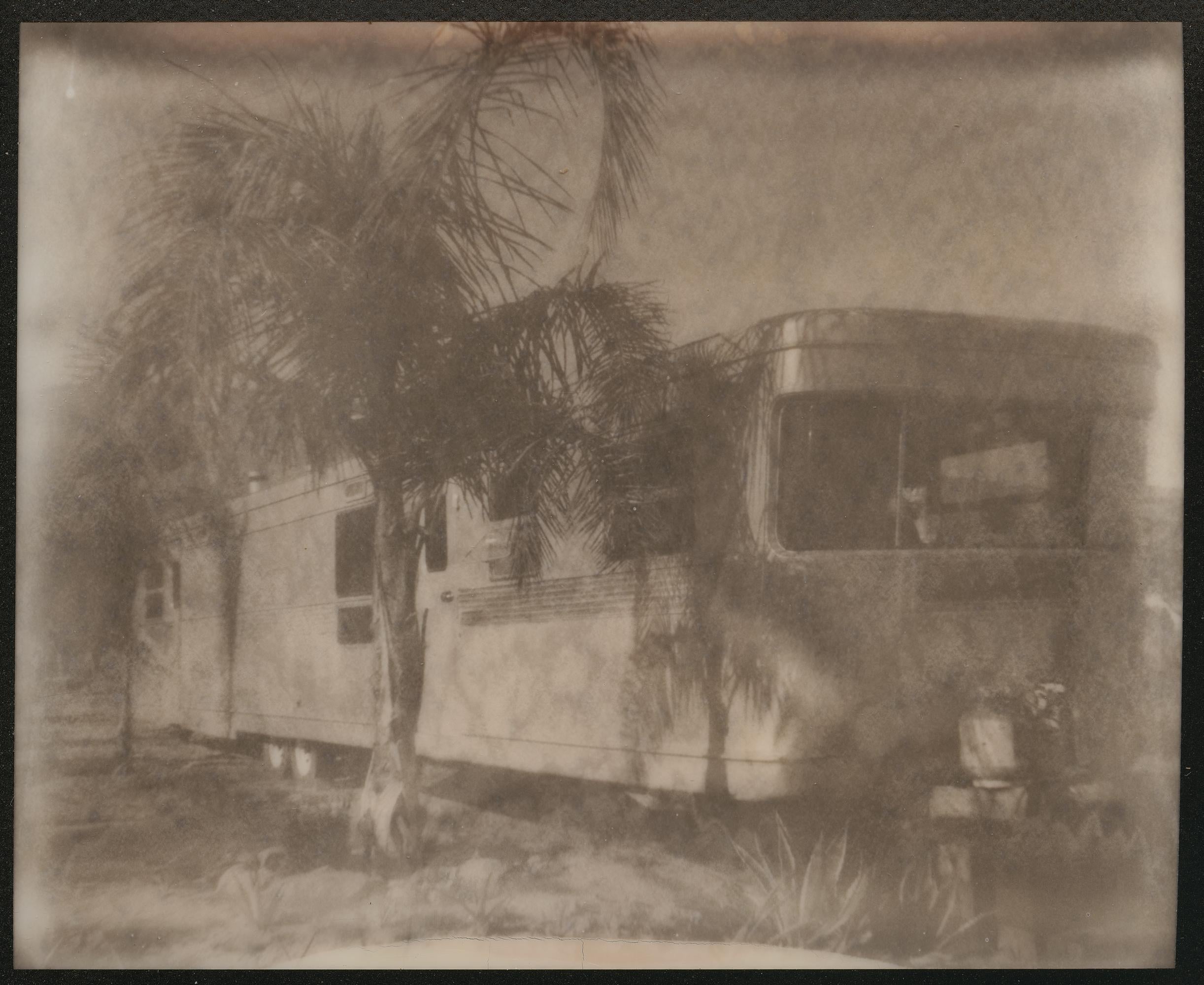

Stefanie SchneiderWüstenzentrum – Polaroid, zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Farbe, Porträt2000

2000

609,40 €

870,57 €30 % Rabatt

Angaben zum Objekt

Wüstenzentrum (Fremder als das Paradies) - 2000

Auflage von 10 Stück,

48x60cm.

Archivdruck, basierend auf einem Polaroid.

Montiert auf Dibond mit mattem UV-Schutz.

Unterschriftenlabel und Zertifikat.

Künstlerinventar Nr. 534.

Veröffentlicht in Stranger than Paradise, Hatje Cantz (Monographie)

Stefanie Schneider: Eine Entdeckung auf Polaroid.

Ein Essay von Eugen Blume

Wie kommt es, dass die fotografischen Arbeiten von Stefanie Schneider nur eine einzige Assoziation zulassen, nämlich die von Amerika? Weil sie in Amerika selbst aufgenommen wurden? Diese Tatsache allein wäre noch kein zwingendes Argument. Viele Amerika-Fotografien sind von einer rücksichtslosen Ambivalenz geprägt, die sogar das andere Land ihres Schöpfers so ähnlich erscheinen lässt, dass es mit Amerika selbst verwechselt werden kann. Hat diese Zweideutigkeit etwas mit der fortschreitenden und sich beschleunigenden Amerikanisierung der ganzen Welt zu tun? Oder hängt es einfach mit unseren persönlichen Klischees zusammen, die wir einem Land von der Größe Nordamerikas als gültige Wesensäußerungen zuschreiben und dabei fahrlässig zulassen, dass es nicht nur auf jede beliebige Größe schrumpft, sondern sich auch von Deutschland über Luxemburg bis nach Japan stark ausdehnt?

Nun ist es sicher richtig, dass die Figuren von Thelma und Louise in der Wüste keine amerikanische Realität darstellen, auch nicht nach ihrer Wiederauferstehung als Radha und Max in der Serie 29 Palms von 1999. Seltsamerweise ist es die Natur, die diese völlig künstliche Szene zu einer amerikanischen Wahrheit werden lässt. Das grelle Sonnenlicht in der kargen Landschaft gibt den Grundton vor, aus dem die Frauen in exzessiver Hysterie unter ihren farbigen Perücken hervortreten. Es ist in der Tat absurd, die weibliche Seite inmitten einer gnadenlos unwirtlichen Umgebung zu feiern. Das Bild der beiden Frauen ist ein Monument des Widerstands, die sinnvolle Behauptung eines Lebensstils, der im Widerspruch zu jeder Konvention steht. Die Bildstruktur und die eingefangene Bewegung entlang des Formatrandes sind ein Mittel, um die grelle Leuchtkraft mit der Handlung auf eine Weise zu verschmelzen, die vielleicht nur in der "einfachen" Sofortbildtechnik des Polaroids erfolgreich funktioniert. Die Bilderzählungen von Stefanie Schneider bestechen durch ihre formale Eleganz. Sie nutzt die chemischen Fehler der Polaroids, ihre Neigung zu Überbelichtung und Doppelbildern als souverän kontrolliertes Mittel der künstlerischen Gestaltung. Die Mängel werden gleichsam zu metaphorischen Ebenen, die weit unter der Oberfläche liegende Tiefen ausloten. Die übermäßig leuchtenden Farben und Schlieren suchen das Unheimliche; sie bilden ein Gegengewicht zu einer bewusst oberflächlich gehaltenen Erzählung. Sie erzählen von einem unsichtbaren Strang. Sie beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes, unterirdische Prozesse. Auch wenn wir eine Serie mit amerikanischen Flaggen kennen, die den Ort ihrer Erzählungen nicht deutlicher angeben könnte, so bleibt doch ein grundsätzlicher Zweifel, ob die anfangs beschriebene Assoziation mit Amerika identisch ist mit dem, was wir als Amerika im geografischen Sinne betrachten.

Obwohl ich in der Zwischenzeit mehrmals in Amerika war, sowohl in Süd- als auch in Nordamerika, bin ich mir nach wie vor unsicher, ob die Neue Welt tatsächlich existiert. Der Irrtum von Kolumbus, auch nach seiner Ankunft an Land weiterhin zu glauben, er sei auf das Indien gestoßen, das das eigentliche Ziel seiner Reise war, hat sich als kulturelle Konvention tief in das europäische Unterbewusstsein eingegraben. Peter Bichsels amüsante Geschichte "Amerika gibt es nicht" ist auch heute noch eine unumstößliche Wahrheit: Die nördliche Hälfte Amerikas ist ein Film, kein Kontinent. Alles, was die USA ausmacht - von den Indianern, deren edelste Wilde in Europa erfunden wurden, bis hin zum 11. September und dem anschließenden Irak-Krieg, den Aliens und der Wiederbelebung der Dinosaurier, den Terminatoren als Gouverneure und Präsidenten als Schauspieler und umgekehrt, den elektrischen Stühlen, dem Paten Marlon Brando und dem ewigen Sänger Bob Dylan, dem neurotischen Woody Allen, Velvet Underground und Andy Warhol - all das ist eine Erfindung der Medien. Alles, was ich über Amerika weiß, wurde mir durch Hollywood-Filme vermittelt.

Meine Reise in dieses fiktive Wunderland, dieses Land, in dem nichts unmöglich scheint, begann mit der Landung auf dem Kennedy-Flughafen, zusammen mit einer Liste von Fragen, die meine bisherige Existenz untersuchten und mich fragten, ob ich einer kommunistischen Organisation angehöre oder angehört habe. Es vergingen drei lange Stunden des Wartens, ohne dass ich irgendetwas Reales gesehen hätte, zwischen verschiedenfarbigen Passagieren, bis ich aufgerufen wurde, meinen Flug nach Houston, Texas, dem Ziel meiner ersten Reise nach Amerika, zu besteigen. Das Flugzeug war endlos lange unterwegs, nur um die Startbahn zu erreichen, und überquerte dabei Brücken, unter denen sich der dichte Autoverkehr wie eine nicht enden wollende Karawane unaufhörlich irgendwohin bewegte. Mein kleines Fenster an Bord war nichts weiter als ein Monitor, auf dem eines der vielen Roadmovies lief, die ich mir gelangweilt ansah. Schließlich kam die Maschine zum Stillstand und die massiven Türen wurden geöffnet, warme Luft hing schwer inmitten von funktionalen Betonbauten und ein paar Palmen: Ich befand mich im südlichen Teil Nordamerikas. Vor dem Flughafen war die übliche Szene aus dem Anfang eines Films, den man schon hundertmal gesehen hat: gelbe Taxis mit schwarzen Fahrern. Entlang des Highways nach Houston ragten aus den Autofenstern, die wieder einmal nur Monitore waren, rechts und links auf hohen Masten überdimensionale Plakatwände im Breitbildformat auf, die für alles warben, was wir in Europa längst internamerikanisiert haben: Coca-Cola in einer unmittelbaren Hassliebe zu Pepsi, dem erfolgreichen Geschmacksplagiator, McDonald's, Cornflakes. Betonstraßen über und unter mir, in der Ferne die Skyline von Houston vor dem Hintergrund der Wüste: Cinemascope in hoher Qualität. Spontan kamen mir die ersten Szenen von Tarkowskijs Solaris in den Sinn, diese nicht enden wollende Strecke aus Beton, gefilmt aus dem Inneren des Autos, das seinen Passagier ferngesteuert irgendwohin bringt, nur nicht in die Realität.

Den ersten Texaner, den ich traf, verstand ich nicht; der schwerfällige Dialekt, den er aus dem Inneren seines Mundes sprach, war mit meinen Englischkenntnissen nicht vereinbar. Amerika war nicht nur ein Film, sondern auch eine Ansammlung von Klischees. Am Abend besuchte ich die Eröffnung einer Museumsausstellung, die der eigentliche Grund meiner Reise war: reiche Frauen in Pelzmänteln bei etwa dreißig Grad Celsius; erst das Buffet, dann die Kunst; keine wortreichen, umherschweifenden Reden, sondern alles ökonomisch auf das momentane Vergnügen und den äußeren Schein zugeschnitten. Das moderne Houston war nichts weiter als eine Stadt der Büros; die letzten Wolkenkratzer der Serie enden bereits im Wüstensand; einige sind zugenagelt und tragen Warnschilder: "Mit Asbest verseucht". Im Bus bin ich der einzige Weiße unter den verschiedenfarbigen Einwanderern aus Südamerika oder den Sprossen alteingesessener Familien aus ehemalige Sklaven, und ich selbst werde wie eine fremde, verirrte Seele bestaunt. Auf der Suche nach der Collection'S DeMenil inmitten endloser Einfamilienhäuser gab es die übliche Action-Szene: eine Identitätskontrolle, Polizeifahrzeuge mit Sirenen und doppelten Drehleuchten auf den Dächern, die Rolle des Sheriffs gut besetzt, eine gelungene Sequenz, die mit dem ersten Take gedreht und gleich im Kasten war. Ich habe keine Probleme mit meinem Status als Europäer, wie man unschwer an meinem Reisepass erkennen kann. Die ganze Atmosphäre ist freundlich und von einer fast unglaublichen Freundlichkeit durchdrungen. Die Kollegen im Museum of Fine Arts, einem erstaunlichen Universalmuseum mit Kunstwerken von der Antike bis zur Gegenwart und einem Erweiterungsbau von Mies van der Rohe, sind begeistert von meiner Idee, so bald wie möglich nach Kalifornien weiterzureisen.

Unter mir ein Naturfilm von National Geographic, der Grand Canyon, rote Felsen von unglaublichen Ausmaßen, irgendwo zwischen Death Valley und Hollywood, dem ich so viel verdanke. In San Francisco warten Freunde auf mich am Flughafen, zwei amerikanische Biografien, wie sie nur hier geschrieben werden. Alles ist so, wie ich es kenne, der Soundtrack ist genau richtig: Crosby, Stills, Nash und Young, und weiter oben in der Brandung die Beach Boys. Die Golden Gate Bridge im Nebel, der wunderbare Stadtteil Sausalito und auf der anderen Seite der Bucht die Stadt Oakland. Ein Paradies für Hippies, zwanzig Grad Celsius als Jahresdurchschnittstemperatur. William Seward Burroughs liest in einer Buchhandlung, Alan Ginsburg, und irgendwo singt Patti Smith. Ich habe nicht vor, hier über mein nächstes Ziel, New York City, zu schreiben, nicht über die wunderbaren Menschen, die meine Gastgeber waren, nicht über Mildred, die Pianistin, die mit John Cage arbeitete, nicht über ihren Mann, den Maler, der mit Alexander Calder befreundet war...

Wenn ich mich an diese erste Amerikareise erinnere, sind meine Bilder seltsam verschwommen in ihren Farben, und die scharf fokussierten Fotos, die ich unter vielen unbrauchbaren aufbewahrt habe, vermitteln nichts von dem, was in meinem Kopf bleibt. Ich denke an die magischen Orte genauso wie an die unwirtlichen aus einer bestimmten ästhetischen Perspektive zurück, und genau diese Ästhetik entdecke ich in den Bildern von Stefanie Schneider wieder. Tales of America, eine Entdeckung auf Polaroid.

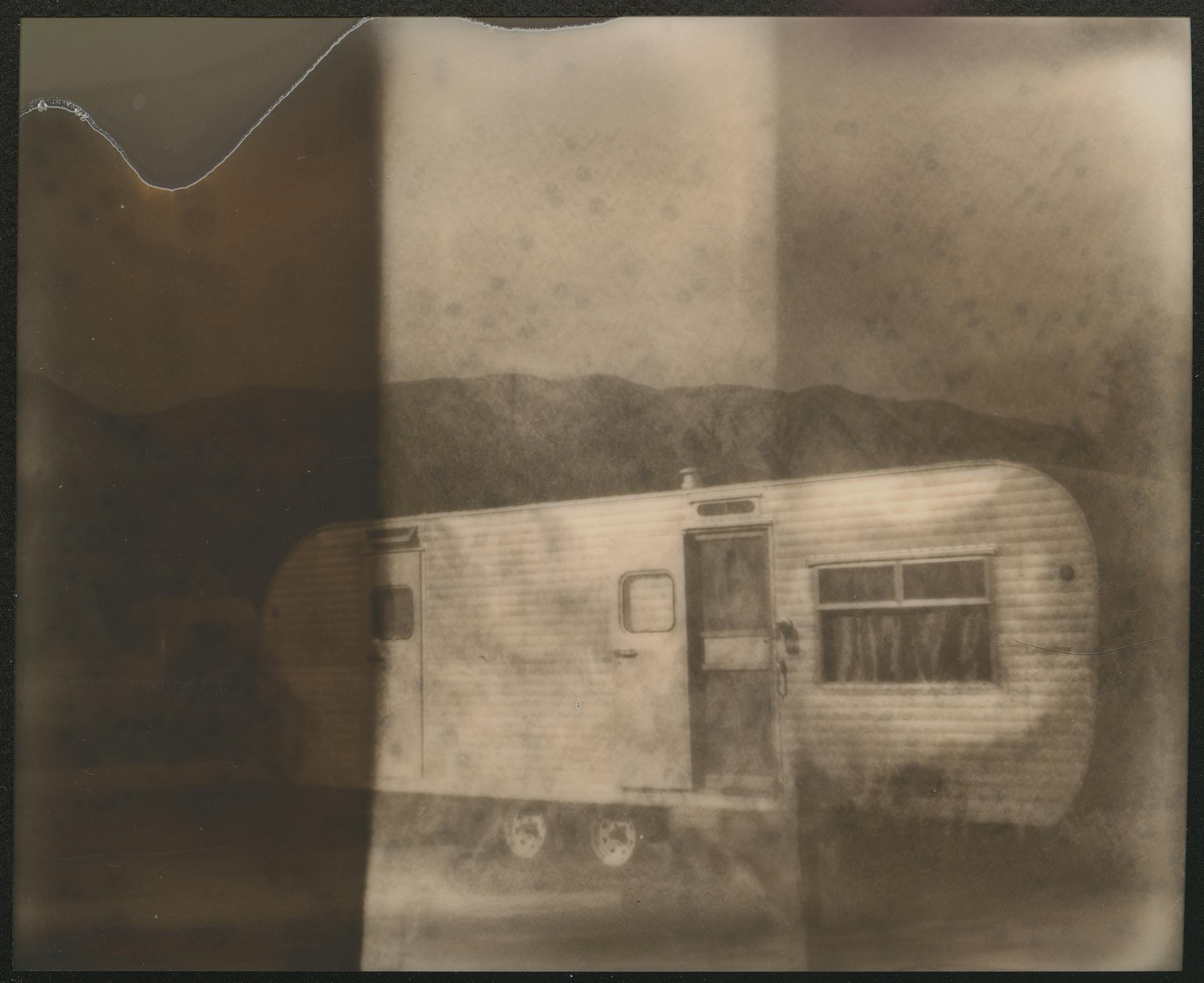

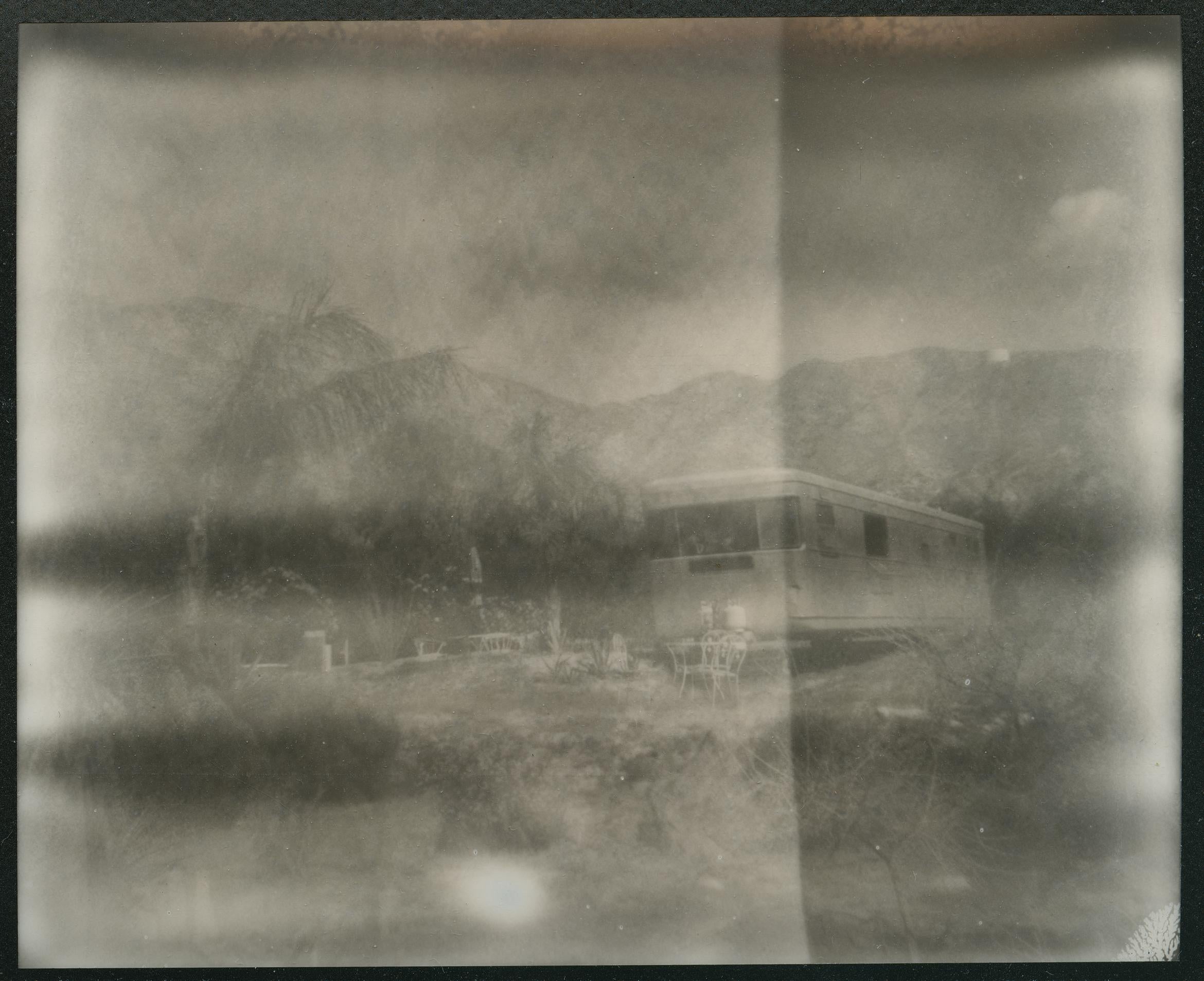

Im Grunde wissen wir nichts darüber, wie unsere erinnerten Bilder tatsächlich aussehen; wir glauben, dass wir uns an Bilder erinnern, und wir erzählen von Bildern, die nächtliche Träume in unser Gehirn einpflanzen, aber wir hätten große Schwierigkeiten, ihre tatsächliche Form zu bestimmen. Von Zeit zu Zeit glauben wir, deutliche Bilder gesehen zu haben, aber meistens denken wir an verschwommene Erscheinungen, mehr an Schatten als an scharfe Konturen. Stefanie Schneider ihrerseits sieht als gebürtige Deutsche ihre Wahlheimat wie in einem Traum. Sie inszeniert ein Land, das es nicht gibt, ein Land der Visionen und Geister. Im Jahr 2005 erzählt sie im Film Hitchhiker und in der Fotoserie Sidewinder von der Liebe im Sinne der Hippie-Klischees der 1960er Jahre: das langhaarige, ungeschminkte Mädchen zusammen mit dem Prediger in einem Wohnwagen in der ewigen Hitze, Gottes warmer Baldachin über Kalifornien, Jack Daniels als Festwein der Messe, der Colt-Revolver als Brevier und kein Happy End. Dies ist eine biblische Geschichte über einen Mann und eine Frau, die in der Einsamkeit einer grandiosen Landschaft und inmitten der Theaterrequisiten einer fernen Zivilisation zwischen Gewalt und Zärtlichkeit gefangen sind.

Anderswo, inmitten der überwältigenden Natur, steht die künstliche Frau mit falsch gefärbtem Haar, zu grell für Gottes Welt, zu konfrontativ für das bigotte Amerika. Die Mädchen schminken sich übermäßig; sie sind besessen davon, für ein großes romantisches Abenteuer bereit zu sein, für dieses eine grandiose Feuerwerk, bei dem sie anstelle aller anderen, die anständig bleiben, verzehrt werden sollen. Sie sind Lolitas am Pool und in der Wüste, Sirenen, die den Mann mit ihrem Gesang betören, ihm den Verstand rauben und sich danach sehnen, mit ihm in der amerikanischen Wüste vom Feuer verzehrt zu werden. Das Leben als Film - es gibt nirgendwo eine Realität.

Die Bilder von Stefanie Schneider bewegen sich zwischen Fotografie und Malerei. Ihre großformatigen Polaroids vermitteln, wenn man sich an die inzwischen inflationäre Übermalung von Fotos erinnert, die von dem Belgier Luc Tuymans initiiert wurde, den Eindruck von Gemälden, ohne tatsächlich Gemälde zu sein. Was die ersten Fotografen des 19. Jahrhunderts noch aus einem technikbedingten Minderwertigkeitskomplex heraus versuchten, nämlich durch malerische Qualität den Status der Kunst zu erlangen, vollzieht Stefanie Schneider als interessantes Zwischensegment im aktuellen, selbstbewussten Diskurs der Bildfotografie. Mein eigenes Interesse gilt nicht nur ihren Erzählungen, die von einer seltsam gewollten Banalität durchdrungen sind und einem erzählerischen Minimalismus folgen, der sich mit Klischees begnügt und nichts anderes hinzufügt als eine weitere Variation eines nur zu gut bekannten, völlig erschöpften Handlungsmaterials, sondern auch der von ihr entdeckten Gestalt, die sich dem Phänomen der Erinnerung ästhetisch nähert. Alles, was wir tun und erleben, ist nach einer unmittelbaren Handlung bereits zur Erinnerung geworden und kann nur noch als verschwommene Erinnerungsfunktion abgerufen werden. Das, was wirklich ist und eine eigene Qualität besitzt, geht im Akt des Erinnerns verloren und wird einer Ambivalenz überlassen, die leicht in der Lage ist, Zeugen mit unterschiedlichen Stimmen zu finden. Jedes Bemühen, etwas so darzustellen, "wie es wirklich ist", erschöpft sich bereits in der Unzulänglichkeit unseres Denkens. Nur die Poesie, die sich naiv der Ambivalenz hingibt und die eine andere Präzision kennt als die bürokratischen Anforderungen des historischen Genres, ist in der Lage, das tatsächliche Geschehen wiederzugeben. Wenn ich die Bilder von Stefanie Schneider betrachte, erinnere ich mich genauer an meinen ersten Amerika-Besuch als mit Hilfe der Notizen, die ich aufgeschrieben habe, oder der Bücher und touristischen Hilfsmittel, die ich mitgenommen habe. Beinahe schockiert stehe ich vor verschwommenen Farben, Fragmenten, die von schlecht ausgerichteten Objektiven stammen, chemischen Löschungen von zu schnell geöffneten Sofortbildern, und ich rufe ein Land in Erinnerung, das in der Realität nicht existiert.

Übersetzt von George Frederick Takis

- Schöpfer*in:Stefanie Schneider (1968, Deutsch)

- Entstehungsjahr:2000

- Maße:Höhe: 48 cm (18,9 in)Breite: 60 cm (23,63 in)Tiefe: 1 cm (0,4 in)

- Medium:

- Bewegung und Stil:

- Zeitalter:

- Zustand:

- Galeriestandort:Morongo Valley, CA

- Referenznummer:1stDibs: LU652315480752

Stefanie Schneider

Stefanie Schneider erhielt ihren MFA in Kommunikationsdesign an der Folkwang Schule Essen, Deutschland. Ihre Arbeiten wurden u.a. im Museum für Fotografie, Braunschweig, Museum für Kommunikation, Berlin, dem Institut für Neue Medien, Frankfurt, dem Nassauischen Kunstverein, Wiesbaden, Kunstverein Bielefeld, Museum für Moderne Kunst Passau, Les Rencontres d'Arles, Foto -Triennale Esslingen, Bombay Beach Biennale 2018, 2019 gezeigt.

Anbieterinformationen

4,9

Platin-Anbieter*in

Premium-Anbieter*innen mit einer Bewertung über 4,7 und 24 Stunden Reaktionszeit

Gründungsjahr 1996

1stDibs-Anbieter*in seit 2017

1.037 Verkäufe auf 1stDibs

Typische Antwortzeit: 2 Stunde

- VersandAngebot wird abgerufen …Versand von: Morongo Valley, CA

- Rückgabebedingungen

Einige Inhalte dieser Seite wurden automatisch übersetzt. Daher kann 1stDibs nicht die Richtigkeit der Übersetzungen garantieren. Englisch ist die Standardsprache dieser Website.

Authentizitätsgarantie

Im unwahrscheinlichen Fall eines Problems mit der Echtheit eines Objekts kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 1 Jahr für eine volle Rückerstattung. DetailsGeld-Zurück-Garantie

Wenn Ihr Objekt nicht der Beschreibung entspricht, beim Transport beschädigt wurde oder nicht ankommt, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen für eine vollständige Rückerstattung. DetailsStornierung innerhalb von 24 Stunden

Sie können Ihren Kauf jederzeit innerhalb von 24 Stunden stornieren, ohne jegliche Gründe dafür angeben zu müssen.Geprüfte Anbieter*innen

Unsere Anbieter*innen unterliegen strengen Dienstleistungs- und Qualitätsstandards, wodurch wir die Seriosität unserer Angebote gewährleisten können.Preisgarantie

Wenn Sie feststellen, dass ein*e Anbieter*in dasselbe Objekt anderswo zu einem niedrigeren Preis anbietet, werden wir den Preis entsprechend anpassen.Zuverlässige weltweite Lieferung

Unsere erstklassigen Versandunternehmen bieten spezielle Versandoptionen weltweit, einschließlich individueller Lieferung.Mehr von diesem*dieser Anbieter*in

Alle anzeigenWüstenzentrum – Polaroid, zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Farbe, Porträt

Von Stefanie Schneider

Wüstenzentrum (Fremder als das Paradies) - 2000

Auflage von 10 Stück,

58x56cm

Analoger C-Print, von der Künstlerin handgedruckt, basierend auf dem Polaroid.

Unterschriftenlabel un...

Kategorie

Anfang der 2000er, Zeitgenössisch, Porträtfotografie

Materialien

Archivpapier, Fotopapier, C-Print, Farbe, Polaroid

Wüstensandalen – Zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Polaroid, Landschaftsfotografie

Von Stefanie Schneider

Wüstensand" (California Badlands), 2016,

20x24cm,

Auflage von 10 Stück,

Archiv-C-Print, basierend auf dem Polaroid

Label für Zertifikat und Unterschrift

Künstler Inventar-Nr. 193...

Kategorie

2010er, Zeitgenössisch, Landschaftsfotografie

Materialien

Fotopapier, C-Print, Farbe, Polaroid

Wüstenleben (California Träumen) – Zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Polaroid

Von Stefanie Schneider

Leben in der Wüste (California Dreaming) - 2017

20x24m,

Auflage: 10 Exemplare, plus 2 Artist Proofs.

Archiv-C-Print, basierend auf dem Polaroid.

Label für Zertifikat und Untersch...

Kategorie

2010er, Zeitgenössisch, Landschaftsfotografie

Materialien

Archivpapier, Fotopapier, C-Print, Farbe, Polaroid

Desert Living (Kalifornien im Wüstenleben) – Zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Polaroid

Von Stefanie Schneider

Leben in der Wüste (California Dreaming) - 2017

20x24cm,

Auflage: 10 Exemplare, plus 2 Artist Proofs.

Archivierter C-Print, basierend auf dem Polaroid.

Zertifikat und Unterschrif...

Kategorie

2010er, Zeitgenössisch, Landschaftsfotografie

Materialien

Archivpapier, Fotopapier, C-Print, Farbe, Polaroid

Wüstenleben (California Träumen) – Zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Polaroid

Von Stefanie Schneider

Leben in der Wüste (California Dreaming) - 2017

20x24cm,

Auflage: 10 Exemplare, plus 2 Artist Proofs.

Archiv-C-Print, basierend auf dem Polaroid.

Label für Zertifikat und Untersc...

Kategorie

2010er, Zeitgenössisch, Landschaftsfotografie

Materialien

Archivpapier, Fotopapier, C-Print, Farbe, Polaroid

Wüstenleben (California Träumen) – Zeitgenössisch, 21. Jahrhundert, Polaroid

Von Stefanie Schneider

Leben in der Wüste (California Dreaming) - 2017

40x48cm,

Auflage: 10 Exemplare, plus 2 Artist Proofs.

Archiv-C-Print, basierend auf dem Polaroid.

Label für Zertifikat und Untersc...

Kategorie

2010er, Zeitgenössisch, Landschaftsfotografie

Materialien

Archivpapier, Fotopapier, C-Print, Farbe, Polaroid

Das könnte Ihnen auch gefallen

Vegas 16 15 Emma Summerton, Polaroid, Architektur, Motel, Straßenfotografie

Von Emma Summerton

Emma SUMMERTON (*1970, Australien)

Vegas 16 15, 2007

Archivpigmentdruck auf Hahnemühle Papier

100 x 120 cm (39 3/8 x 47 1/4 Zoll)

Auflage von 5, plus 2 AP; Ed. Nr. 2/5

Nur drucken

D...

Kategorie

Anfang der 2000er, Zeitgenössisch, Farbfotografie

Materialien

Archivalisches Pigment

Preis auf Anfrage

Kostenloser Versand

Amboy Road, Kalifornien – „The Sundance Series“ – amerikanisches Landschaftsfoto

Von Richard Heeps

Diese Kunstwerke mit dem Titel "Sundance Series" sind eine Weiterentwicklung traditioneller Landschaftsfotografien und bieten eine einzigartige Perspektive, als ob sie durch ein Tele...

Kategorie

Anfang der 2000er, Zeitgenössisch, Landschaftsfotografie

Materialien

Fotopapier, C-Print, Farbe, Silber-Gelatine

Motel Wüstenaufnahmen, Salton Sea, Kalifornien – amerikanische Farbfotografie

Von Richard Heeps

Dieses Bild ist Teil von Richard Heeps "Dream in Colour"-Serie und hat die Atmosphäre eines amerikanischen Roadtrips durch Südkalifornien. Die Farben sind so verführerisch, die Palme...

Kategorie

Anfang der 2000er, Zeitgenössisch, Farbfotografie

Materialien

Fotopapier, C-Print, Farbe, Silber-Gelatine

587 €

Kostenloser Versand

Motel Wüstenaufnahmen, Salton Sea, Kalifornien – amerikanische Farbfotografie

Von Richard Heeps

Motel Desert Shores, Foto aus Richard Heeps Salton Sea-Serie. Dieses Kunstwerk hat die Atmosphäre eines amerikanischen Roadtrips durch Südkalifornien, die Farben sind so verführerisc...

Kategorie

Anfang der 2000er, Zeitgenössisch, Farbfotografie

Materialien

Fotopapier, C-Print, Farbe, Silber-Gelatine

Motel Wüstenlandschaften, Salton Sea, Kalifornien – amerikanische Farbfotografie

Von Richard Heeps

Dieses Bild ist Teil von Richard Heeps "Dream in Colour"-Serie und erinnert an einen Roadtrip durch Südkalifornien. Die Farben sind so verführerisch, die Palmen bilden eine Wüstenoas...

Kategorie

Anfang der 2000er, Zeitgenössisch, Farbfotografie

Materialien

Fotopapier, C-Print, Farbe, Silber-Gelatine

Motel Wüstenlandschaften, Salton Sea, Kalifornien – amerikanische Farbfotografie

Von Richard Heeps

motel Desert Shores", Foto von Richard Heeps, aufgenommen am Salton Sea. Dieses Kunstwerk hat die Atmosphäre eines amerikanischen Roadtrips durch Südkalifornien, die Farben sind so v...

Kategorie

Anfang der 2000er, Zeitgenössisch, Farbfotografie

Materialien

Fotopapier, C-Print, Farbe, Silber-Gelatine