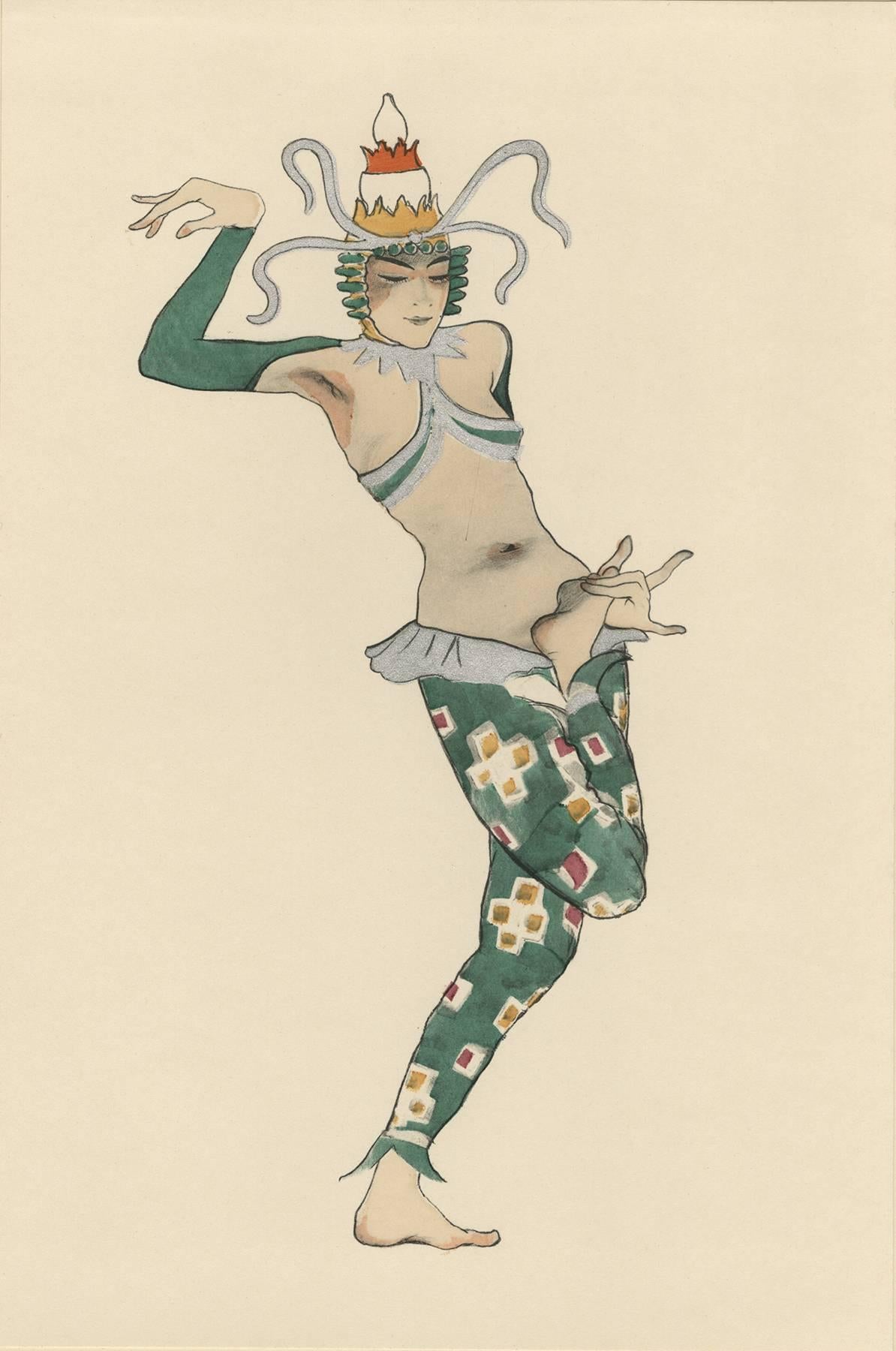

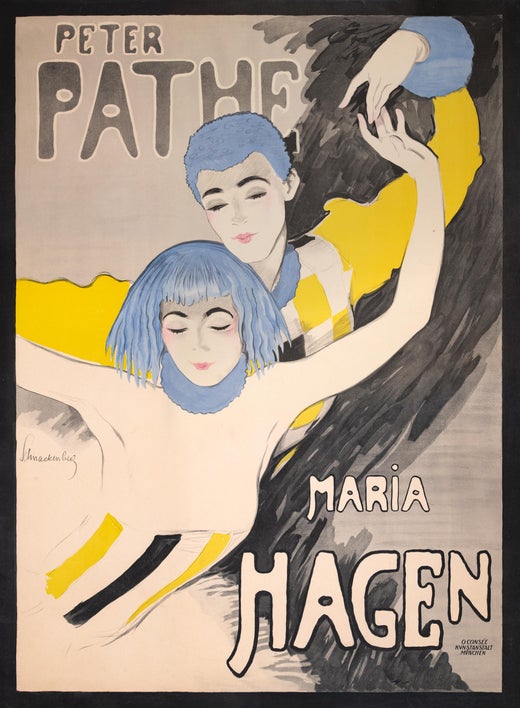

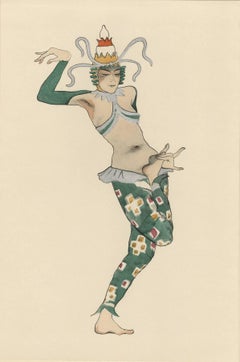

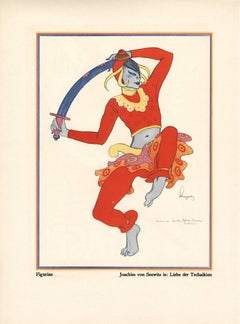

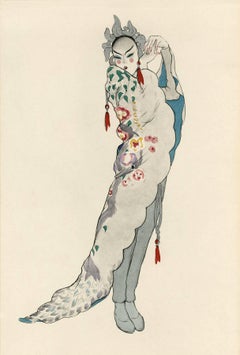

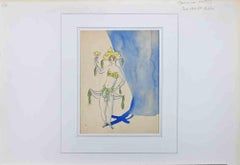

Walter SchnackenbergKostüme, Plakate und Dekorationen, „Tanzer in einem orientalischen Tanz“1920

1920

Angaben zum Objekt

- Schöpfer*in:Walter Schnackenberg (1880 - 1961, Deutsch)

- Entstehungsjahr:1920

- Maße:Höhe: 33,66 cm (13,25 in)Breite: 23,5 cm (9,25 in)

- Medium:

- Bewegung und Stil:

- Zeitalter:

- Zustand:

- Galeriestandort:Chicago, IL

- Referenznummer:1stDibs: LU46731518073

Walter Schnackenberg

Walter Schnackenberghat seinen Stil im Laufe seiner langen und erfolgreichen Karriere mehrmals geändert. Nach seinem Studium in München reiste der Künstler häufig nach Paris, wo er in den Bann der Henri de Toulouse-Lautrecbunten und sinnlichen Plakate mit theatralischen und dekadenten Motiven geriet.

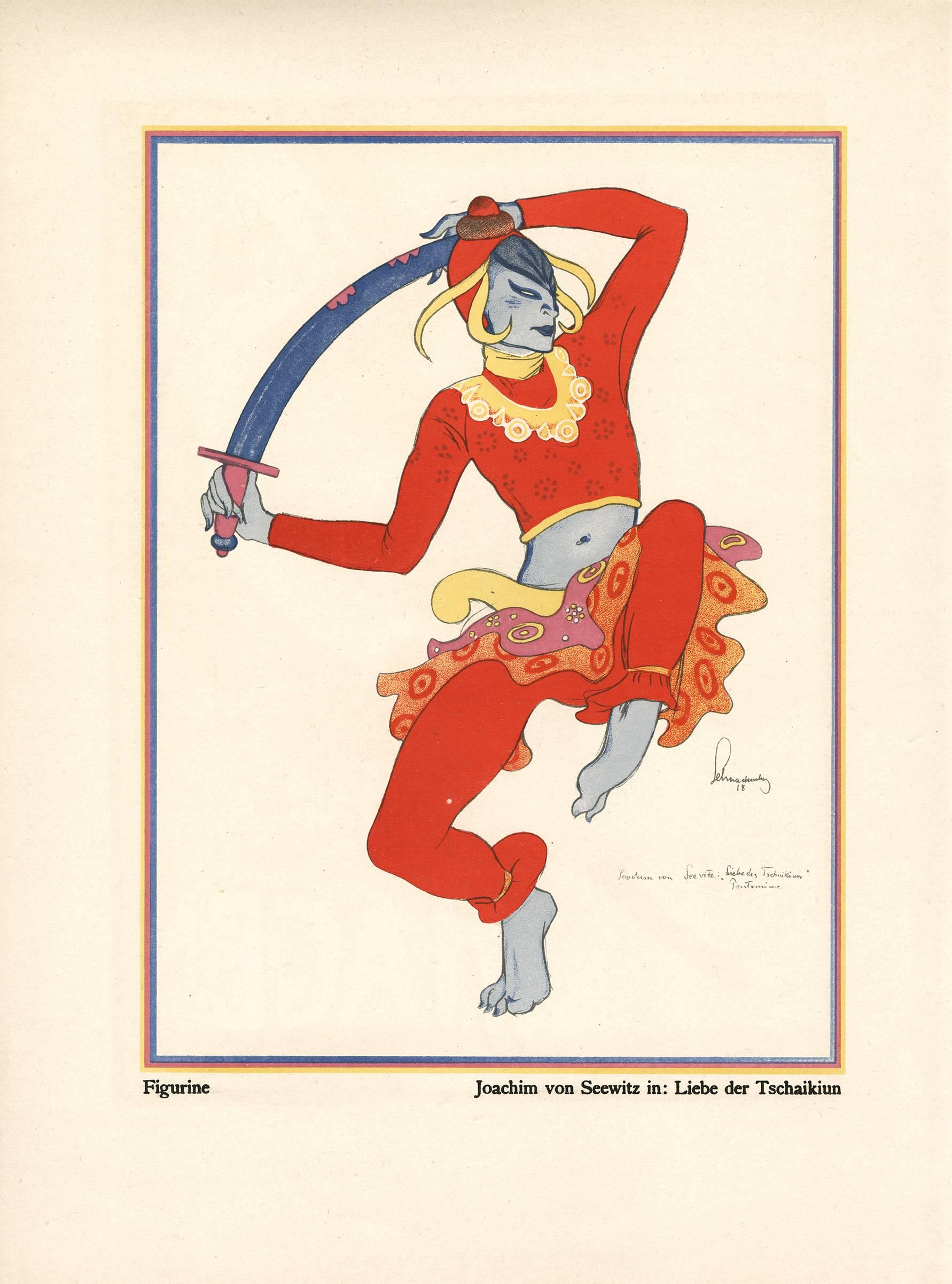

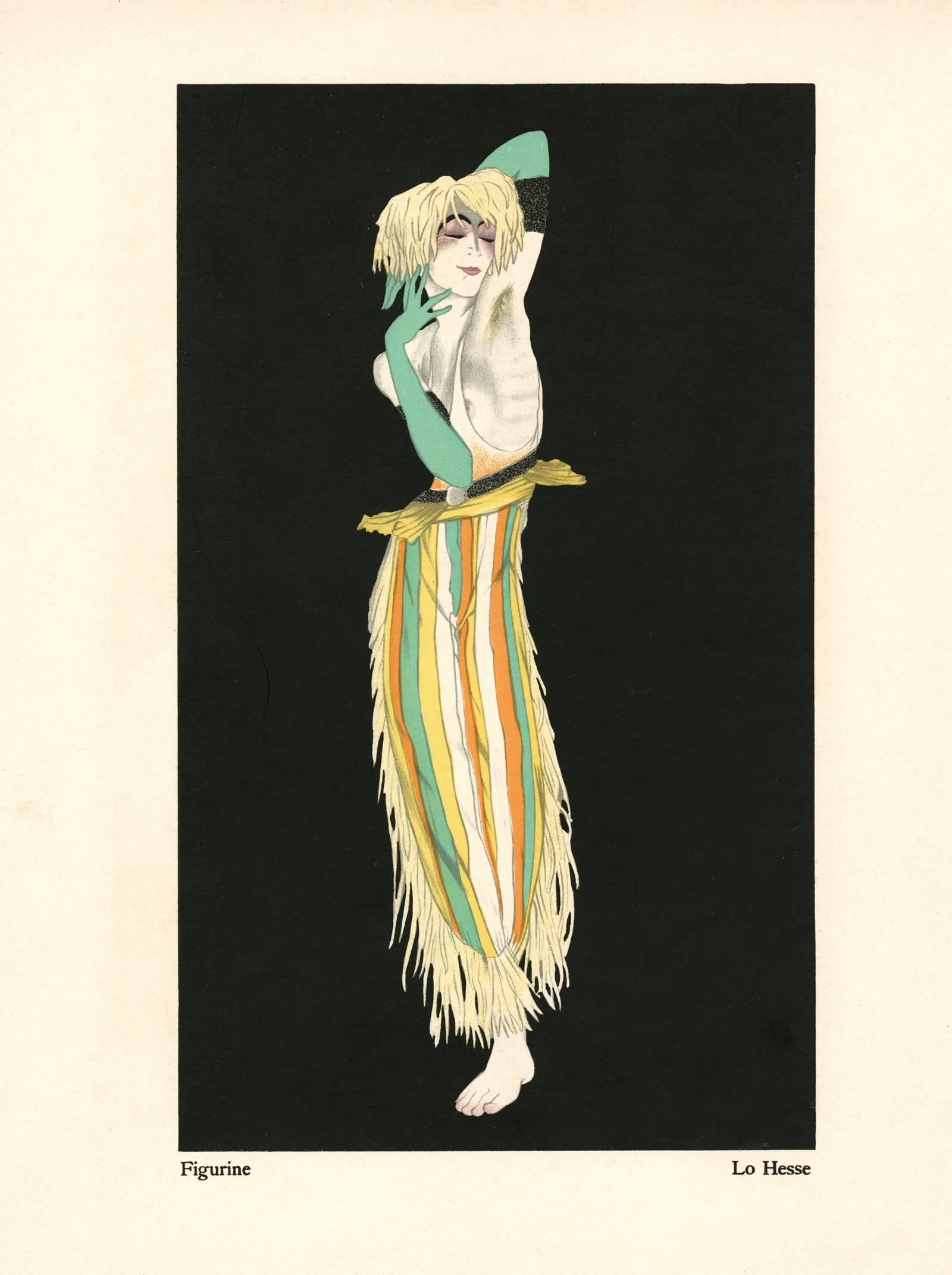

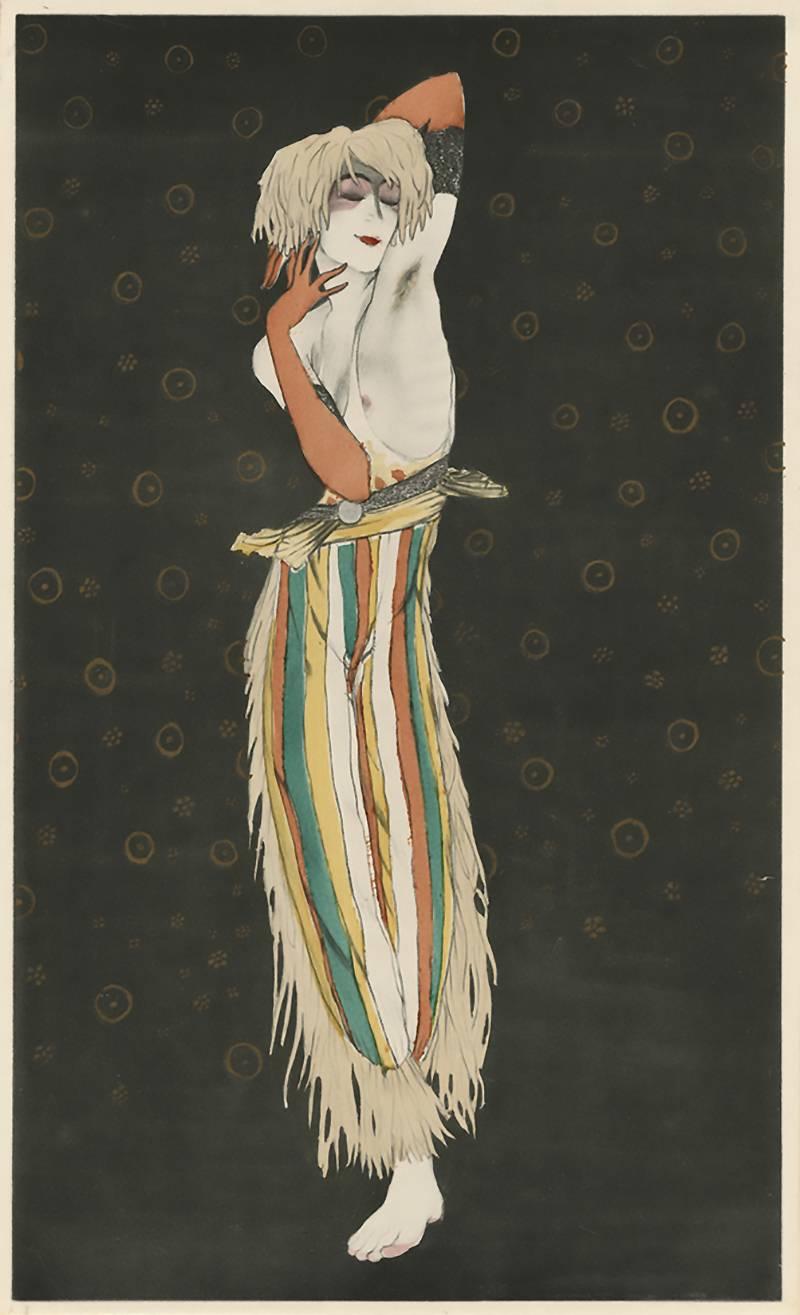

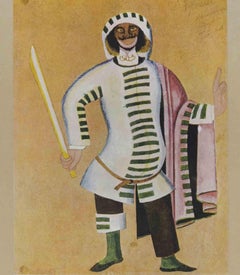

Schnackenberg schrieb regelmäßig ähnliche Kompositionen für die deutschen Zeitschriften Jugend und Simplicissimus, bevor er sich dem Entwurf von Bühnenbildern und Kostümen widmete. In den Theaterarbeiten des Künstlers wird seine Beherrschung der Form, der Ornamentik und des Orientalismus immer deutlicher. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er fließende Jugendstil Konturen mit stacheligen Passagen des Expressionismus und den Haltungen und Mustern des geheimnisvollen Ostens kombinierte.

In seinen späteren Jahren erforschte Schnackenberg das Unbewusste, indem er Surrealistische Themen und blassere Farben verwendete, die Träume und Visionen, teilweise mit politischen Konnotationen, deutlich darstellten. Seine Zeichnungen, Illustrationen, Foliodrucke und Plakate sind heute wegen ihrer außerordentlich phantasievollen Qualitäten, ihrer bezaubernden Themen und ihrer fesselnden Farbgebung sehr gefragt.

Finden Sie Walter Schnackenberg Kunst zum Verkauf auf 1stDibs.

(Biografie bereitgestellt von Galerie Fledermaus)

- VersandAngebot wird abgerufen …Versand von: Chicago, IL

- Rückgabebedingungen

Mehr von diesem*dieser Anbieter*in

Alle anzeigen1920er, Art déco, Figurative Drucke

Papier

1920er, Art déco, Figurative Drucke

Papier

1910er, Expressionismus, Figurative Drucke

Lithografie, Papier

1920er, Art déco, Figurative Drucke

Papier

1910er, Expressionismus, Figurative Drucke

Lithografie

1920er, Art déco, Figurative Drucke

Papier

Das könnte Ihnen auch gefallen

Frühes 20. Jahrhundert, Moderne, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Wasserfarbe, Bleistift

1980er, Moderne, Figurative Drucke

Lithografie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Zeitgenössisch, Tierdrucke

Heliogravüre

20. Jahrhundert, Moderne, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Tusche

1980er, Zeitgenössisch, Figurative Zeichnungen und Aquarelle

Tinte