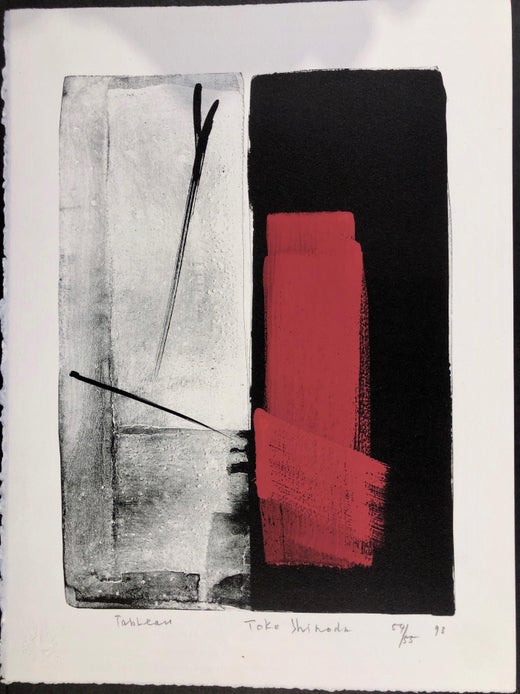

Articles similaires à Tableau, lithographie japonaise en édition limitée, noir, blanc, rouge, signée, numéro

Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?

Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos

1 sur 10

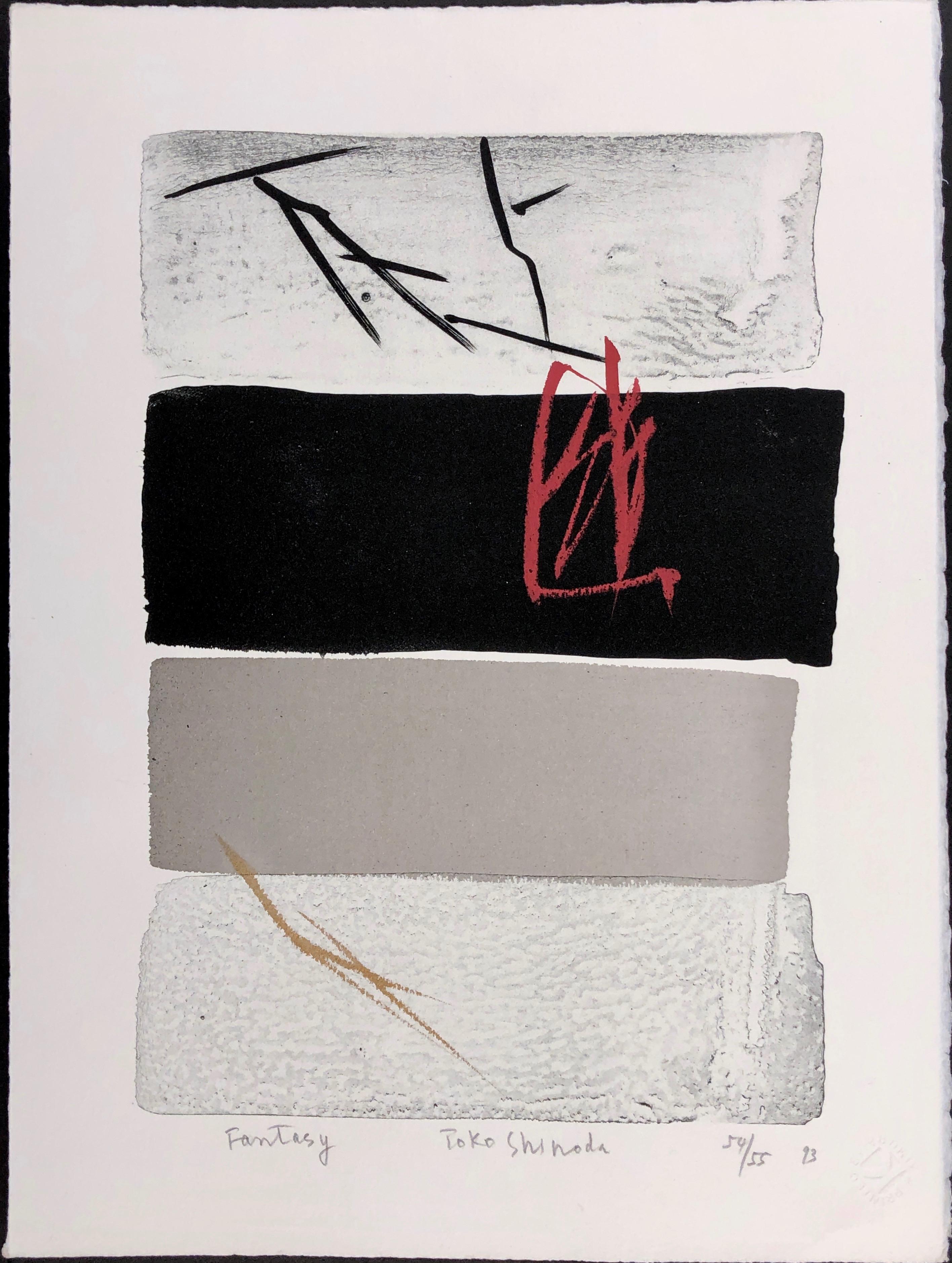

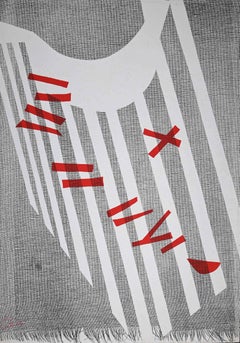

Toko ShinodaTableau, lithographie japonaise en édition limitée, noir, blanc, rouge, signée, numéro1993

1993

4 173,07 €

À propos de cet article

Tableau, japonais, lithographie à tirage limité, noir, blanc, rouge, signé, numéroté

Les œuvres de Shinoda ont été collectionnées par des galeries publiques et des musées, notamment le Museum of Modern Art, le Solomon R. Guggenheim Museum, le Brooklyn Museum et le Metropolitan Museum (tous à New York), le National Museum of Modern Art à Tokyo, le British Museum à Londres, l'Art Institute of Chicago, Arthur M. Sackler Gallery of the Smithsonian à Washington, D.C., le Singapore Art Museum, le National Museum of Singapore, le Kröller-Müller Museum à Otterlo, Pays-Bas, l'Albright-Knox Art Gallery à Buffalo, New York, le Cincinnati Art Museum, et la Yale University Art Gallery à New Haven, Connecticut.

Nécrologie du New York Times, 3 mars 2021 par Margalit Fox, Alex Traub a contribué au reportage.

Toko Shinoda, l'un des principaux artistes japonais du XXe siècle, dont l'œuvre marie la sérénité ancienne de la calligraphie à l'urgence moderniste de l'expressionnisme abstrait, est décédé lundi dans un hôpital de Tokyo. Elle avait 107 ans.

Son décès a été annoncé par son galeriste aux États-Unis.

Peintre et graveur, Mme Shinoda a atteint une renommée internationale au milieu du siècle dernier et est restée recherchée par les principaux musées et galeries du monde entier pendant plus de cinq décennies.

Ses œuvres ont été exposées, entre autres, au Metropolitan Museum of Art et au Museum of Modern Art de New York, à l'Art Institute of Chicago, au British Museum et au National Museum of Modern Art de Tokyo. Parmi les collectionneurs privés, on compte la famille impériale japonaise.

À propos d'une exposition d'œuvres de Mme Shinoda organisée en 1998 dans une galerie londonienne, le journal britannique The Independent les a qualifiées d'"élégantes, minimales et très, très composées", ajoutant : "Ses racines en tant que calligraphe sont claires, tout comme ses liens avec l'art américain des années 1950, mais elle est manifestement une artiste majeure à part entière".

En tant que peintre, Mme Shinoda travaille principalement à l'encre sumi, une forme d'encre solide, fabriquée à partir de suie pressée dans des bâtons, qui est utilisée en Asie depuis des siècles.

Frottés sur une pierre humide pour libérer leur pigment, les bâtonnets produisent une encre subtile qui, parce qu'elle est rapidement absorbée par le papier, est étonnamment éphémère. L'artiste sumi doit effectuer chaque coup de pinceau avec toute la minutie voulue, car la nature du médium exclut la possibilité de retravailler ne serait-ce qu'un seul trait.

"La couleur de l'encre qui est produite par cette méthode est très délicate", a déclaré Mme Shinoda au Business Times de Singapour en 2014. "Il est donc nécessaire de terminer son travail très rapidement. La composition doit donc être déterminée dans mon esprit avant que je ne prenne le pinceau. Puis, comme on dit, la peinture tombe du pinceau."

Mme Shinoda a peint presque entièrement en dégradés de noir, avec parfois des sépias et des bleus pelliculaires. Les bâtons d'encre qu'elle utilisait avaient été fabriqués pour les grands artistes sumi du passé, certains il y a plus de 500 ans.

Sa ligne - fluide, élégante, impeccablement placée - devait beaucoup à la calligraphie. Elle avait été rigoureusement formée à cette discipline dès son enfance, mais elle avait commencé à en repousser les limites alors qu'elle était encore très jeune.

Profondément influencée par les expressionnistes abstraits américains comme Jackson Pollock, Mark Rothko et Robert Motherwell, dont elle a découvert les œuvres lorsqu'elle vivait à New York à la fin des années 1950, Mme Shinoda a évité la représentation.

"Si j'ai une idée précise, pourquoi la peindre ?", demandait-elle dans une interview accordée à United Press International en 1980. "C'est déjà compris et accepté. Un peuplement de bambou est plus beau qu'une peinture ne pourrait l'être. Le Mont Fuji est plus frappant que toute imitation possible."

Les peintures de Mme Shinoda sont réalisées sur des papiers traditionnels chinois et japonais, ou sur des fonds de feuilles d'or, d'argent ou de platine, avec une utilisation abondante de l'espace blanc.

Souvent asymétriques, ils peuvent recouvrir une forme géométrique austère avec des traits calligraphiques très simples. L'effet combiné semble attraper et retenir quelque chose d'évanescent - "aussi insaisissable que le souvenir d'un parfum agréable ou le mouvement du vent", comme elle l'a dit dans une interview de 1996.

L'œuvre de Mme Shinoda comprend également des lithographies, des pièces tridimensionnelles en bois et autres matériaux, ainsi que des peintures murales dans des espaces publics, notamment une série réalisée pour le temple Zojoji à Tokyo.

Cinquième de sept enfants d'une famille prospère, Mme Shinoda est née le 28 mars 1913 à Dalian, en Mandchourie, où son père, Raijiro, dirigeait une usine de tabac. Sa mère, Joko, était une femme au foyer. La famille est retournée au Japon lorsqu'elle était bébé et s'est installée à Gifu, à mi-chemin entre Kyoto et Tokyo.

L'un des oncles de son père, sculpteur et calligraphe, avait été un sculpteur de sceaux officiel de l'empereur Meiji. Il a transmis son amour de l'art et de la poésie au père de Toko, qui l'a à son tour transmis à Toko.

"J'ai eu une éducation très traditionnelle, avec des membres de ma famille qui vivaient avec mes parents", a-t-elle déclaré lors de l'entretien avec U.P.I.. "Dans une atmosphère d'érudition, j'ai grandi en sachant que je voulais faire ces choses, être un artiste."

Elle a commencé à étudier la calligraphie à 6 ans, apprenant, heure par heure, une maîtrise impeccable du trait. Mais à l'adolescence, elle a commencé à chercher un débouché artistique que la calligraphie, avec ses conventions séculaires, ne pouvait lui offrir.

"J'en ai eu assez et j'ai décidé d'essayer mon propre style", a déclaré Mme Shinoda au magazine Time en 1983. "Mon père m'a toujours grondé pour avoir été vilain et avoir dérogé à la tradition, mais je devais le faire."

Après avoir déménagé à Tokyo alors qu'elle était encore jeune adulte, Mme Shinoda est devenue célèbre dans tout le Japon comme l'un des meilleurs calligraphes vivants du pays, ce qui était à l'époque un grand honneur pour une femme. Elle a eu sa première exposition personnelle en 1940, dans une galerie de Tokyo.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle abandonne la ville pour la campagne près du mont Fuji, elle gagne sa vie comme calligraphe, mais au milieu des années 1940, elle commence à expérimenter l'abstraction. En 1954, elle commence à être connue en dehors du Japon grâce à sa participation à une exposition de calligraphie japonaise au MoMA.

En 1956, elle s'est rendue à New York. À l'époque, les femmes japonaises célibataires ne pouvaient obtenir que des visas de trois mois pour voyager à l'étranger, mais grâce à des renouvellements zélés, Mme Shinoda a réussi à rester deux ans.

Elle y a rencontré plusieurs des titans de l'expressionnisme abstrait et a été captivée par leur travail.

"Quand j'étais à New York dans les années 50, je participais souvent à des activités avec ces artistes, des gens comme Mark Rothko, Jackson Pollock, Motherwell et ainsi de suite", a-t-elle déclaré dans une interview accordée en 1998 au Business Times. "C'étaient des gens très généreux, et j'étais souvent invité à visiter leurs studios, où nous échangions des idées et des opinions sur notre travail. C'était une grande expérience d'être ensemble avec des personnes qui partageaient des sentiments communs."

Pendant cette période, les œuvres de Mme Shinoda ont été vendues aux États-Unis par Betty Parsons, le marchand new-yorkais qui représentait Pollock, Rothko et nombre de leurs contemporains.

De retour au Japon, Mme Shinoda a commencé à fusionner sérieusement la calligraphie et l'esthétique expressionniste. Le résultat est, selon les termes du Plain Dealer de Cleveland en 1997, "un art d'une élégante simplicité et d'une grande intensité dramatique".

Parmi les nombreux honneurs de Mme Shinoda, elle a été représentée, en 2016, sur un timbre postal japonais. Elle est la seule artiste japonaise à avoir été ainsi honorée de son vivant.

Aucun membre de la famille immédiate ne survit.

Alors qu'elle était très jeune et déterminée à mener une vie artistique, Mme Shinoda a décidé de renoncer à la voie qui semblait tracée pour les femmes de sa génération.

"Je ne me suis jamais mariée et je n'ai pas d'enfants", a-t-elle déclaré au Japan Times en 2017. "Et je suppose que cela peut paraître étrange de penser que mes peintures sont à leur place - bien sûr, ce n'est pas du tout la même chose. Mais je dois dire que lorsque des peintures que j'ai faites il y a des années reviennent dans ma conscience, j'ai l'impression qu'un vieil ami, ou même une partie de moi, est revenu me voir."

Travaux de la main d'une femme

Toko Shinoda fonde ses nouvelles abstractions sur la calligraphie ancienne.

Au bout d'une petite rue sinueuse du quartier d'Aoyama, dans l'ouest de Tokyo, on entre dans un grand immeuble blanc, puis on monte dans un ascenseur suffisamment petit pour faire d'une poignée de passagers occidentaux des amis ou des ennemis à vie. Au bout d'un couloir du quatrième étage, à droite, se trouve une porte brune unie. Être admis, c'est passer de l'autre côté du miroir. Sayonara aujourd'hui. Bonjour (Konichiwa) hier et demain.

Toko Shinoda, 70 ans, vit et travaille ici. Elle peut être, quand elle le souhaite, l'un des plus grands calligraphes japonais, maître d'une écriture complexe dont les traces remontent à quelque 3 000 ans dans la Chine ancienne. Elle est également une artiste d'avant-garde de renommée internationale, dont les peintures et lithographies abstraites reposent dans des musées du monde entier. Ces divers talents ne semblent pas appartenir à la même Epoch. Pourtant, ils ont en quelque sorte convergé vers cette petite femme qui apparaît dans son minuscule foyer, offrant des pantoufles et des saluts rituels.

Elle a l'air d'une personne trop bien élevée pour ébrécher une tasse de thé, et encore moins pour révolutionner une forme d'art ancienne et sacrée. Elle porte un kimono bleu et blanc de sa propre conception. Ses motifs, explique-t-elle, proviennent d'Edo, c'est-à-dire de la période des shoguns Tokugawa, avant que sa ville ne soit rebaptisée Tokyo en 1868. Ses cheveux noirs sont tirés en arrière par rapport à son visage, qui est pratiquement dépourvu de rides et de ridules, à l'exception des lunettes à monture dorée perchées sur son nez (cette voyante est apparemment myope). Shinoda aurait pu s'inspirer directement d'une gravure de Meji du 19ème siècle.

Son environnement transmet un même sentiment d'esthétique ancienne, une retraite au milieu d'une ville moderne et frénétique. À cette hauteur, le bruit de la circulation intense sur une autoroute surélevée voisine ressemble à un ressac lointain. De délicates ombres de bambou filtrent la lumière du jour. L'agencement des couleurs est reposant : plafonds bas en bois apparent, murs blanc cassé, tapis pastel bleu, vert et gris.

Tout cela est si typiquement japonais que les premières remarques de Shinoda sont surprenantes. Elle précise (par l'intermédiaire d'un traducteur) qu'elle n'est pas du tout née au Japon mais à Darien, en Mandchourie. Son père y avait été affecté pour gérer une compagnie de tabac sous l'égide des forces d'occupation japonaises, qui avaient pris la région à la Russie en 1905. Mais comme sa famille est rentrée au Japon en 1915, alors qu'elle n'avait que deux ans, elle n'a guère de souvenirs d'une enfance libérée ? Elle répond : "Je pense que si ma mère était restée au Japon, elle aurait été une femme au foyer japonaise ordinaire. En allant en Mandchourie, elle a pu affirmer sa propre personnalité, et cela m'a marqué."

De toute évidence, oui. Elle porte son obi bas sur les hanches, style masculin. La froideur de porcelaine qu'elle affiche sur les photos se brise en personne. Son discours est énergique, son expression animée et son rire à la fois guttural et contagieux. La main qu'elle porte à sa bouche pour couvrir son amusement (un geste traditionnel féminin de pudeur) n'a aucune chance.

Son père a également fait une forte impression sur la cinquième de ses sept enfants : "Il venait d'une très vieille famille, et il était assez strict à certains égards et assez libéral à d'autres". Il possédait l'une des trois premières bicyclettes jamais importées au Japon et la bricolait constamment. Il a également décidé que sa petite fille suivrait une formation rigoureuse dans une antiquité procruste.

"J'ai été obligée d'étudier la calligraphie dès l'âge de six ans", raconte Shinoda. La jeune fille mémorisait et copiait consciencieusement les modèles reconnus. Dans un sens, son père l'a poussée dans une direction prometteuse, l'un des rares domaines professionnels au Japon ouverts aux femmes. Parmi les termes anciens qui avaient évolué autour de la calligraphie figurait l'onnade, ou écriture féminine.

Une hérésie nous attend. À 15 ans, elle avait déjà subi neuf années de discipline intensive. "J'en ai eu assez et j'ai décidé d'essayer mon propre style. Mon père m'a toujours grondé parce que j'étais vilain et que je m'écartais de la tradition, mais je devais le faire."

Elle sort un pinceau et une feuille de papier pour démontrer la nature de sa rébellion. "C'est kawa, le caractère calligraphique accepté pour la rivière", dit-elle, en traçant habilement trois courts traits verticaux. "Mais je voulais utiliser plus de trois lignes pour montrer la force de la rivière." Son pinceau coule sur la page blanche, laissant derrière lui une rivière reconnaissable, qui coule également." Le simple kawa dans la langue traditionnelle ne me suffisait pas. Je voulais trouver un nouveau symbole pour exprimer le mot "rivière"."

Elle est convaincue que l'encre peut transmettre l'ineffable, le sentiment, "comme elle le dit, du vent qui souffle doucement". Une autre démonstration. Elle se dirige vers la porte coulissante en bois d'une antichambre et disparaît derrière celle-ci ; la seule trace d'elle est un pan triangulaire de la manche droite de son kimono, qu'elle a disposé à cet effet. Une prise de conscience se fait jour. La tâche de l'artiste est de peindre ce motif à trois côtés de manière à ce que la femme invisible qui y est attachée soit manifeste pour tous les spectateurs.

Gen, peint spécialement pour TIME, montre la théorie de Shinoda en pratique. Elle appelle cette œuvre "ma conception du Japon en termes visuels". Une bande sombre à gauche, ponctuée de rouge, représente l'histoire. Au centre se trouve un caractère chinois gen, qui signifie dans le présent ou l'actualité. Un motif vide à droite suggère un avenir inconnu.

Une fois l'école terminée, Shinoda s'engage dans une voie qui va à l'encontre de sa culture. Elle a reconnu le mariage pour ce qu'il pouvait signifier pour sa carrière ("une restriction") et a décidé de ne pas le faire. La calligraphie traditionnelle lui permettait de gagner sa vie : elle utilisait son temps libre pour peindre ses variations. En 1940, une galerie de Tokyo a exposé ses œuvres. (La guerre est arrivée, et les temps étaient durs pour presque tout le monde, y compris pour l'artiste en herbe, qui s'est retirée dans une zone rurale près du mont Fuji et a échangé ses kimonos contre des œufs.

En 1954, les œuvres de Shinoda ont fait l'objet d'une exposition collective au Museum of Modern Art de New York. Deux ans plus tard, elle a surmonté les obstacles bureaucratiques pour se rendre aux États-Unis. Les Japonaises célibataires ne sont autorisées à obtenir un visa que pour trois mois. Après avoir patiemment demandé des prolongations de deux mois, une par une, Shinoda a réussi à parcourir le pays pendant deux ans. Elle sort un album de cette période. En le feuilletant, elle lève soudain une main et se touche la joue : "Comme j'étais jeune !" Une inspection est nécessaire. La femme sur la photo granuleuse et jaunie du journal pourrait facilement être celle qui est assise dans cette pièce. Quand on lui dit cela, elle acquiesce et sourit. Aucune traduction n'est nécessaire.

Son séjour aux États-Unis s'est avéré crucial pour la reconnaissance et le développement de l'art de Shinoda. Des célébrités telles que l'acteur Charles Laughton et John Lewis, du Modern Jazz Quartet, achètent ses tableaux et répandent la bonne parole. Elle a également vu les œuvres des expressionnistes abstraits, qui faisaient alors fureur dans le monde de l'art de New York, et a réalisé que ces artistes occidentaux, issus d'une tradition totalement différente, luttaient pour atteindre le même objectif qui l'avait obsédée. Une fois de retour chez elle, son travail l'a lentement rendue célèbre.

Bien que Shinoda ait utilisé de nombreux matériaux (tissu, acier inoxydable, céramique, ciment), le pinceau et l'encre restent ses principaux moyens d'expression. Elle avait dit : "Tant que je me consacre à la création de nouvelles formes, je peux dessiner même avec de l'eau boueuse." Heureusement, elle n'a pas à le faire. Elle montre avec une fierté évidente sa pierre à encre, une dalle de roche d'un noir velouté, avec un bassin dentelé, qui fait environ 30 cm de large et 60 cm de long. Elle a plus de 300 ans. Chaque matin, Shinoda y verse environ un tiers de pinte d'eau, puis choisit un bâton d'encre dans sa vaste collection, dont certains datent de la dynastie chinoise des Ming. Pressant le bâton contre la pierre, elle commence à frotter. Lentement, l'encre séchée se dissout dans l'eau et devient prête pour le pinceau. Ainsi, deux lots de sumi (encre de Chine) sont exactement identiques ; quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau. Elle utilise la couleur avec parcimonie. Sa nette préférence va au noir et à tous ses dégradés. "Dans certaines peintures, le sumi exprime le bleu mieux que le bleu."

Il est temps de descendre dans les quartiers d'habitation. Une nièce, divorcée, et sa fille, âgée de 10 ans, séjournent ici avec Shinoda ; l'artiste qui s'est sentie obligée de renoncer à la famille et à la domesticité au début de sa carrière semble y être bienvenue maintenant. Du saké est offert, versé dans de petites boîtes en cèdre et accepté avec joie. Tenez bien. Buvez dans un coin. Ambrosien. Et juste ce qu'il faut pour l'environnement et l'hôtesse. Une renégate conservatrice, une traditionaliste libérale, une femme imprégnée des conventions dominées par les hommes auxquelles elle s'est toujours opposée. Ses réalisations révolutionnaires sont comparables à celles de Picasso.

Quand elle dit au revoir, elle s'incline. -par Paul Gray

Time Magazine, 1er août 1983

- Créateur:Toko Shinoda (1913, Japonais)

- Année de création:1993

- Dimensions:Hauteur : 38,1 cm (15 po)Largeur : 27,94 cm (11 po)

- Support:

- Mouvement et style:

- Période:

- État:

- Adresse de la galerie:Santa Fe, NM

- Numéro de référence:1stDibs : LU19127821552

Toko Shinoda

Toko Shinoda est une artiste japonaise connue pour ses peintures à l'encre de sumi et ses gravures qui mêlent la calligraphie traditionnelle à l'abstraction moderne.

Née en Chine en 2013 pendant l'occupation japonaise, elle a déménagé au Japon avec sa famille à l'âge de 2 ans.

Shinoda a eu une exposition au Musée d'art moderne de New York en 1953. Trois ans plus tard, elle s'installe à New York, où elle résidera jusqu'en 1958. C'est là qu'elle entre en contact avec les œuvres de Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert Motherwell et d'autres figures clés du mouvement de l'expressionnisme abstrait.

Au cours de sa vie, elle a été représentée, entre autres, par la Betty Parsons Gallery à New York et la Annely Juda Gallery à Londres.

Une interview publiée en 1983 dans le magazine Time affirmait que "ses réalisations pionnières sont analogues à celles de Picasso". Son style a été décrit comme "un art d'une élégante simplicité et d'un grand drame" par le Plain Dealer en 1997. Son art a également été qualifié par The Independent en 2011 d'"élégant, minimal et très, très composé", ajoutant que "ses racines de calligraphe sont claires, tout comme ses liens avec l'art américain des années 1950, mais il est tout à fait évident qu'elle est une artiste majeure à part entière".

Shinoda a été honoré sur un timbre-poste émis par Japan Post Holdings en 2016. Elle est la seule artiste japonaise à avoir été ainsi célébrée de son vivant.

Les œuvres de Shinoda ont été collectionnées par des galeries publiques et des musées, notamment le Museum of Modern Art, le Solomon R. Guggenheim Museum, le Brooklyn Museum et le Metropolitan Museum (New York), le National Museum of Modern Art à Tokyo, le British Museum à Londres, l'Art Institute of Chicago, la Arthur M. Sackler Gallery of the Smithsonian à Singapour, D.C., le National Museum of Singapore.

À propos du vendeur

4,9

Vendeur Or

Vendeurs premium dont la note est supérieure à 4,3 et le délai de réponse de 24 heures maximum

Établi en 1966

Vendeur 1stDibs depuis 2015

101 ventes sur 1stDibs

Temps de réponse habituel : 2 heures

- ExpéditionRecherche du devis...Expédition depuis : Santa Fe, NM

- Politique des retours

Certaines parties de cette page ont été traduites automatiquement. 1stDibs ne garantit pas l'exactitude des traductions. L'anglais est la langue par défaut de ce site web.

Garantie d'authenticité

Bien qu'il soit peu probable que la situation se présente, dans le cas où vous rencontreriez un problème d'authenticité d'un article, contactez-nous dans un délai d'un an pour obtenir un remboursement intégral. DétailsGarantie de remboursement

Si votre article n'est pas conforme à la description, est endommagé pendant le transport ou ne vous est pas livré, contactez-nous sous 7 jours pour obtenir un remboursement intégral. DétailsAnnulation sous 24 heures

Vous disposez d'un délai de 24 heures pour annuler votre achat sans motif.Des vendeurs professionnels agréés

Nos vendeurs de renommée mondiale doivent respecter des normes strictes en matière de service et de qualité, afin de préserver l'intégrité de nos fiches produit.Garantie d'alignement des prix

Si vous constatez qu'un autre vendeur a mis en vente le même article à un prix inférieur sur un autre site, nous nous alignerons sur ce prix.Livraison en toute confiance à l'international

Notre réseau de transporteurs de premier ordre propose des options d'expédition spécialisées dans le monde entier, y compris des livraisons personnalisées.Plus d'articles de ce vendeur

Tout afficherFantasy, japonais, lithographie en édition limitée, noir, blanc, rouge, signée, intitulée

Par Toko Shinoda

Fantasy, japonais, lithographie en édition limitée, noir, blanc, rouge, signée, intitulée

Les œuvres de Shinoda ont été collectionnées par des galeries publiques et des musées, nota...

Catégorie

années 1990, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Whiting, lithographie en édition limitée, japonaise, noir, blanc, rouge, signée

Par Toko Shinoda

Lithographie Rippling, édition limitée, japonaise, noir, blanc, rouge, signée, numéro

Catégorie

Années 1990, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

À travers les âges de Toko Shinoda, calligraphie lithographique signée en noir et blanc

Par Toko Shinoda

À travers les âges de Toko Shinoda, lithographie en noir et blanc signée calligraphie 11/35

nécrologie publiée par CNN mars 2021

La célèbre artiste Toko Shinoda, qui a su allier l...

Catégorie

années 1990, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

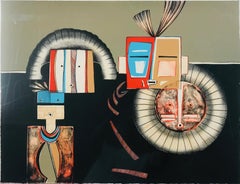

Lithographie « Images From My Past » de Dan Namingha, Hopi, Kachina, Katsina

Par Dan Namingha

Images From My Past lithographie de Dan Namingha, Hopi, Kachina, katsina

Catégorie

années 1980, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Images mystiques, lithographie de Dan Namingha Images Kachina contemporaines et abstraites Hopi

Par Dan Namingha

Images mystiques, lithographie de Dan Namingha Images Kachina contemporaines et abstraites Hopi

lithographie couleur tirée à la main en édition limitée

Catégorie

Années 1970, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Kabuki par Makoto Ouchi, gravure japonaise 18 de 60 Kabuki contemporain orange

Par Makoto Ouchi

Kabuki par Makoto Ouchi, gravure japonaise 18 de 60 Kabuki contemporain orange

l'usure du papier est visible

Ouchi Makoto (大内マコト) est né à Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa...

Catégorie

années 1980, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Eau-forte

Suggestions

Feito 74 rouge. noir. Rojos. Serigrafia. série de 35

Par Luis Feito López

Luis Feito

gravure originale rouge peinture en édition limitée. encadrée

Dans cette gravure expressionniste abstraite, la palette de Luis Feito a été simplifiée au noir, au rouge et ...

Catégorie

années 1980, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Écran

Abstract Red, lithographie d'Abraham Rattner

Par Abraham Rattner

Artistics : Abraham Rattner, Américain (1895 - 1978)

Titre : Résumé rouge

Année : 1964

Support : Lithographie, signée, numérotée et dédicacée au crayon.

Édition : 8/9 Épreuve d'artis...

Catégorie

années 1960, Expressionnisme abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Sans titre (de Ten Painters on War and Peace), lithographie signée à la main

Lithographie en couleurs sur papier arches. Signé à la main et numéroté par Aviva Uri Édition 115/190.

Extrait du portfolio "Dix peintres sur la guerre et la paix". Imprimé le 1...

Catégorie

années 1970, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier, Lithographie

326 € Prix de vente

25 % de remise

Sans titre - Lithographie de Lia Rondelli - Fin du XXe siècle

Par Lia Rondelli

Signé et numéroté à la main. Edition de 40 tirages.

Très bonnes conditions.

Catégorie

Fin du 20e siècle, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Lithographie d'artiste espagnol signée à la main, édition limitée, n2

Par Rafael Canogar

Rafael Canogar (Espagne, 1935)

Muro III", 2019

lithographie sur dibond

13 x 39.4 in. (33 x 100 cm.)

Edition de 25. B.A.T. : 1, P/A : 3

Non encadré

ID : CAN1030-111

Signé par l'auteu...

Catégorie

années 2010, Abstrait, Estampes et éditions

Matériaux

Lithographie

Source n.7 (1965) . Lithographie. Édition limitée de 16 exemplaires par Toko Shinoda

Par Toko Shinoda

Toko SHINODA

(Japonais, 1913-2021)

Source n.7, (1965) ,Lithographie sur papier crème BFK Rives

Épreuve d'artiste d'une édition de 16 exemplaires

25 x 19 in (feuille)

63.5 x 48,3 cm ...

Catégorie

années 1960, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier, Lithographie