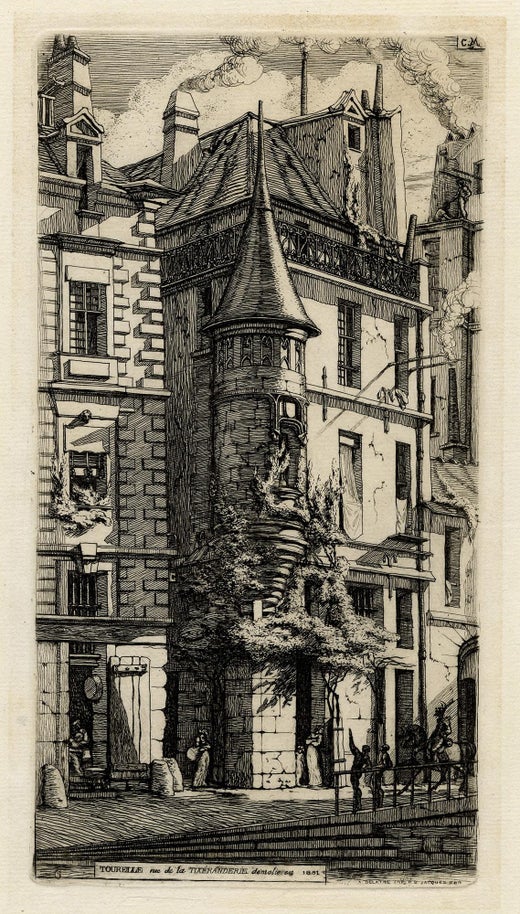

Charles MeryonLe ministre de la Marine1865

1865

À propos de cet article

- Créateur:Charles Meryon (1821-1868, Français)

- Année de création:1865

- Dimensions:Hauteur : 17,78 cm (7 po)Largeur : 16,21 cm (6,38 po)

- Support:

- Période:

- État:

- Adresse de la galerie:New York, NY

- Numéro de référence:1stDibs : LU75233077551

Charles Meryon

Charles Méryon était un graveur, peintre, dessinateur et poète français. Il mène une vie aventureuse et voyage souvent en tant que Marin avant de se consacrer exclusivement à la gravure à partir de 1848. Il a gravé 72 planches sur Paris, dont certaines, comme Tour de l'Horloge, ont été publiées par l'importante revue parisienne L'Artiste. Il a réalisé principalement des architectures, des paysages marins, des scènes avec des sujets ornithologiques et quelques portraits. Ses estampes se caractérisent par un jeu rigoureux de lignes entrecroisées, par une précision digne d'un dessinateur naval, par un clair-obscur audacieux aux effets dramatiques et aux fantaisies romantiques. Il a souvent inclus des légendes de vers dans ses gravures.

Suggestions

années 1920, Impressionnisme, Estampes - Paysage

Pointe sèche, Eau-forte

années 1820, Victorien, Estampes - Paysage

Eau-forte, Intaille

XXIe siècle et contemporain, Expressionniste, Estampes - Paysage

Eau-forte

années 1980, Abstrait, Estampes - Paysage

Gravure, Eau-forte, Aquatinte

Début des années 2000, Estampes - Paysage

Aquatinte, Eau-forte

Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage

Papier fait main, Eau-forte, Papier vergé

Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage

Papier fait main, Eau-forte

années 1940, Modernisme américain, Estampes - Paysage

Papier fait main, Eau-forte

Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage

Papier fait main, Papier vergé, Eau-forte

Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage

Papier fait main, Eau-forte, Papier vergé